終活の未来を考える:墓の希望と海洋散骨の実態調査

終活の未来を考える:墓の希望と海洋散骨の実態調査

最近、株式会社ハウスボートクラブが実施したお墓の希望と海洋散骨に関する意識調査の結果が発表されました。調査は2024年11月1日から8日の間に、20代から70代までの1,152名を対象に行われました。

終活とは何か?

「終活」という言葉が一般的に浸透しつつある中、私たちはこの言葉を単に「終わりの準備」と捉えるのではなく、「人生をより生き生きと過ごすための活動」として捉えることが重要です。株式会社ハウスボートクラブは、終活を「明日からの人生を輝かせるための活動」と位置づけ、海洋散骨を含むさまざまな選択肢を提案しています。特に、親から子への考え方の伝達が大切で、インタビュー調査ではその点に焦点をあてました。

調査結果:お墓の希望

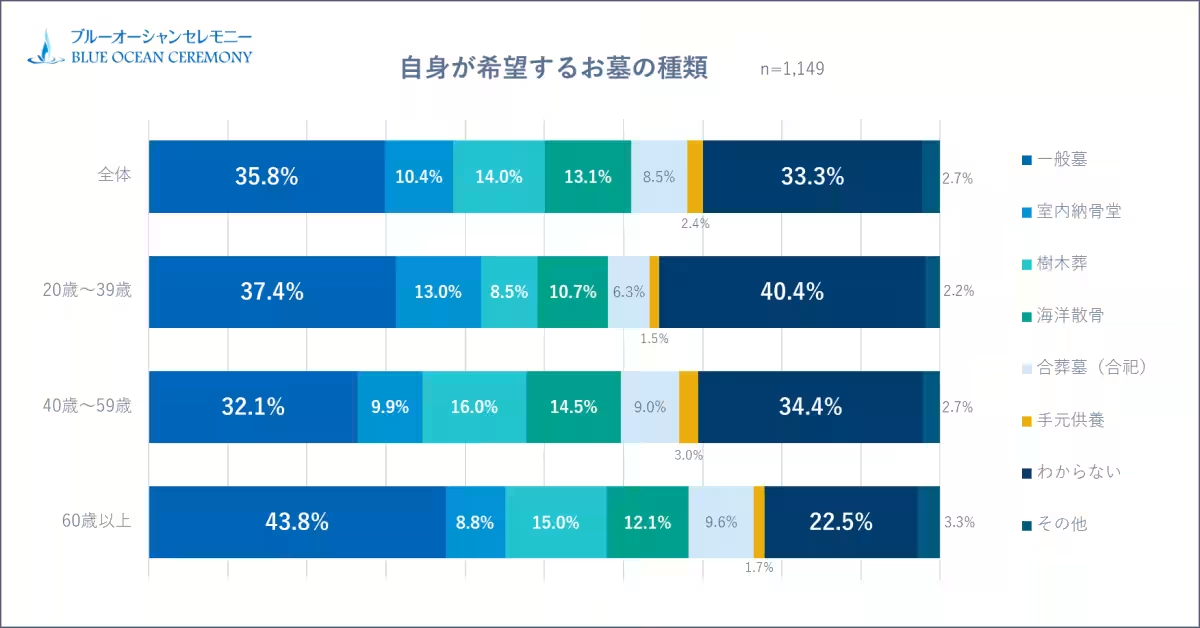

調査によると、60歳以上の約22.5%が「自身のお墓の希望がわからない」と回答しました。この結果は、シニア層の終活が進んでいない現れであると考えられます。また、各年代別の選択肢において、35.8%が「一般墓」を希望し、次いで「樹木葬」が14.0%という結果が出ました。特に、40代から50代では海洋散骨に対する関心が高いことも明らかになっています。

ただし、20代から39歳の若い世代になればなるほど、「お墓を持たない選択肢」に注目している様子が伺え、「海洋散骨」や「手元供養」といった新しい供養の形に興味を持っているようです。

海洋散骨への印象

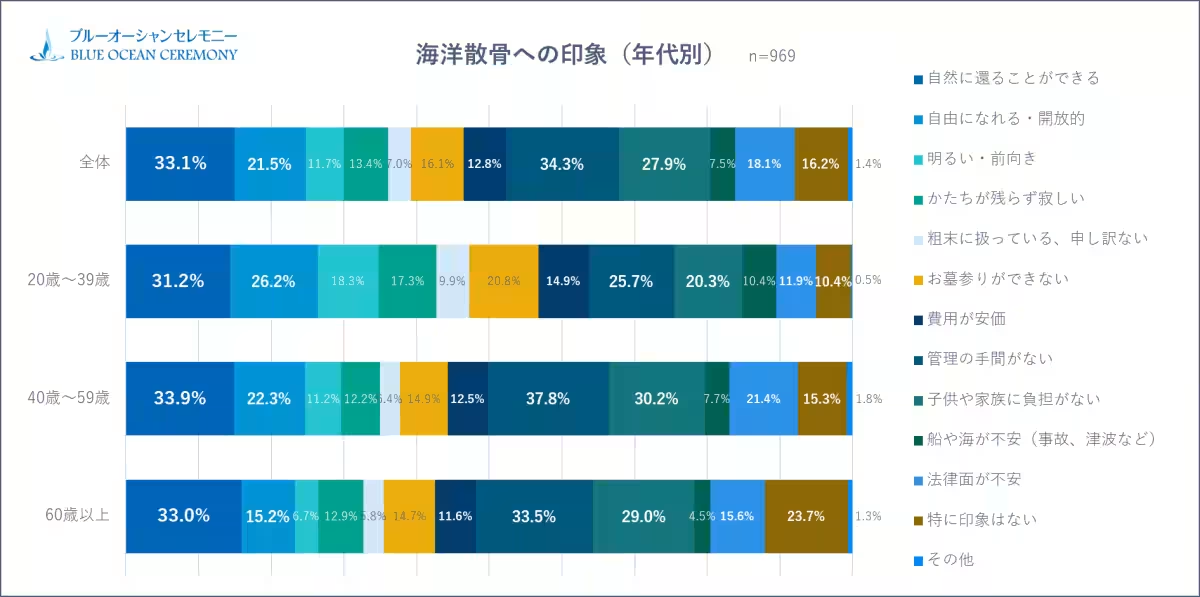

次に、海洋散骨を知っていると答えた969名に対して、海洋散骨に対する印象を調査しました。全体の34.3%が「管理の手間がない」と答え、多くの人が負担感から解放される点に注目していることがわかりました。一方で、20代から30代の若い層には「寂しさ」や「申し訳なさ」といった不安感も見られました。

40代と50代が選んだ「管理の手間がない」とは対照的に、高齢者層では「特に印象がない」と回答する人も多く、これは海洋散骨についての認知度や理解度が低いことを示唆しています。

終活の進め方

弊社における調査の結果、特に課題となるのは、終活に対するオープンな議論の欠如です。シニア層にとって、死についての話題はなかなか切り出せませんが、家族間でのコミュニケーションが鍵となるでしょう。たとえば、「親から子へ」話を持ちかけることを促進する必要があります。

また、終活は前向きで楽しめる活動として捉え直すことが可能です。たとえば、海洋散骨を選択する際、メモリアルトリップとして家族で一緒に新たな思い出を作ることもできるのです。これにより、供養すること自体が新たな家族の絆を生むきっかけとなるでしょう。

まとめ

調査結果からは、終活や海洋散骨についての理解がまだまだ深まっていない側面が浮き彫りになりました。しかし、社会が多様化する中で、埋葬方法についても選択肢が広がりつつある現在、正しい情報をもとにした選択が重要です。これからも、多くの人々が安全で安心な終活を送れるよう、情報提供を続けていく必要があります。私たちは、終活を通じてよりよい生を実現するための選択肢を提供し続けることが重要と考えています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。