原子レベルで捉える酵素反応の最新技術とその意義

酵素反応の新たな可視化技術の開発

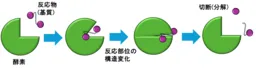

私たちの体内では、さまざまな分子が相互に作用し、複雑な化学反応を引き起こしています。特に重要な役割を担っているのが「酵素」と呼ばれるタンパク質です。酵素は特定の分子を結びつけたり切断したりすることで、細胞内外の反応を調整し、生命活動を支える精緻なシステムを実現しています。しかし、これまでこの酵素の反応の詳細な動きを観測することは非常に難しいとされてきました。

新計測技術の概要

このたび、東京都立大学の研究チームは、核磁気共鳴(NMR)分光法を応用し、酵素の構造変化を原子レベルで観察する新しい計測・データ解析手法を開発しました。特に、酵母由来の脱ユビキチン化酵素「YUH1」を対象とし、酵素がどのようにユビキチンを認識し、構造を変化させながら反応を進めるのかを明らかにしました。

酵素はミリ秒単位で構造を変化させながら反応を行いますが、これまでの技術ではこの素早い動きを捉えることができませんでした。しかし、新技術によって“動きながら働く”酵素の詳細が可視化されることとなり、これまで知られていなかった生命のメカニズム解明への第一歩が踏み出されました。

研究の背景と意義

酵素が反応を進めるためには、その立体構造を柔軟に変化させる必要があります。多くの場合、この変化は非常に速く行われるため、実験によって観察することが難しいという問題がありました。研究チームはこの難題に挑み、NMR分光法を用いた新しい技術を開発することで、酵素の動的な構造変化を捉えることに成功しました。

YUH1は細胞内で不要なタンパク質を処理する重要な酵素であり、ユビキチンと呼ばれる分子を扱っています。このユビキチンが適切に処理されることで、細胞内の環境を維持することができます。研究チームはYUH1の構造を観察することで、その動きがどのように酵素反応に寄与するかを明らかにしました。

具体的な研究結果

NMR分光法を通じて得られたデータにより、YUH1はそのN末端部分が「ゲーティングリッド」と呼ばれる構造をもっていることが観察されました。この部分は、ユビキチンを捉える際に“ふた”の役割を果たし、ユビキチンの反応に応じて位置を変化させるというものでした。この新たな認識機構は、従来の静的なモデルでは見落とされていた重要なポイントです。

さらに、ゲーティングリッドの機能が酵素活性において不可欠であることも確認され、今後の創薬や疾患治療への応用が期待されています。この成果は、酵素の動的な働きがいかにして生命現象の核心であるかを示すものであり、さらに他の生体分子への応用可能性も広がっています。

まとめ

この新しい技術により、酵素が“動きながら働く”メカニズムが原子レベルで解明されつつあります。酵素の構造と機能の関係を新たな次元で理解することができれば、生命科学の発展に貢献するだけでなく、がんやパーキンソン病などの治療へも大きな影響を及ぼすと期待されます。この研究は、科学技術の新たな可能性を切り拓くものであり、今後の研究に注目が集まります。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。