飲食店経営者の7割が共感する子ども食支援の意義とは

飲食店経営者の支援意欲

最近、MinaPay株式会社が実施した調査により、飲食店経営者の約7割が子ども向け食事支援に強い共感を寄せることが明らかになりました。この調査では、中小規模店舗や個人経営の飲食店経営者を対象にし、子どもたちの栄養状態についての認識や具体的な支援策に関するデータが集められました。

経営者の多くが自身の店舗での支援を検討

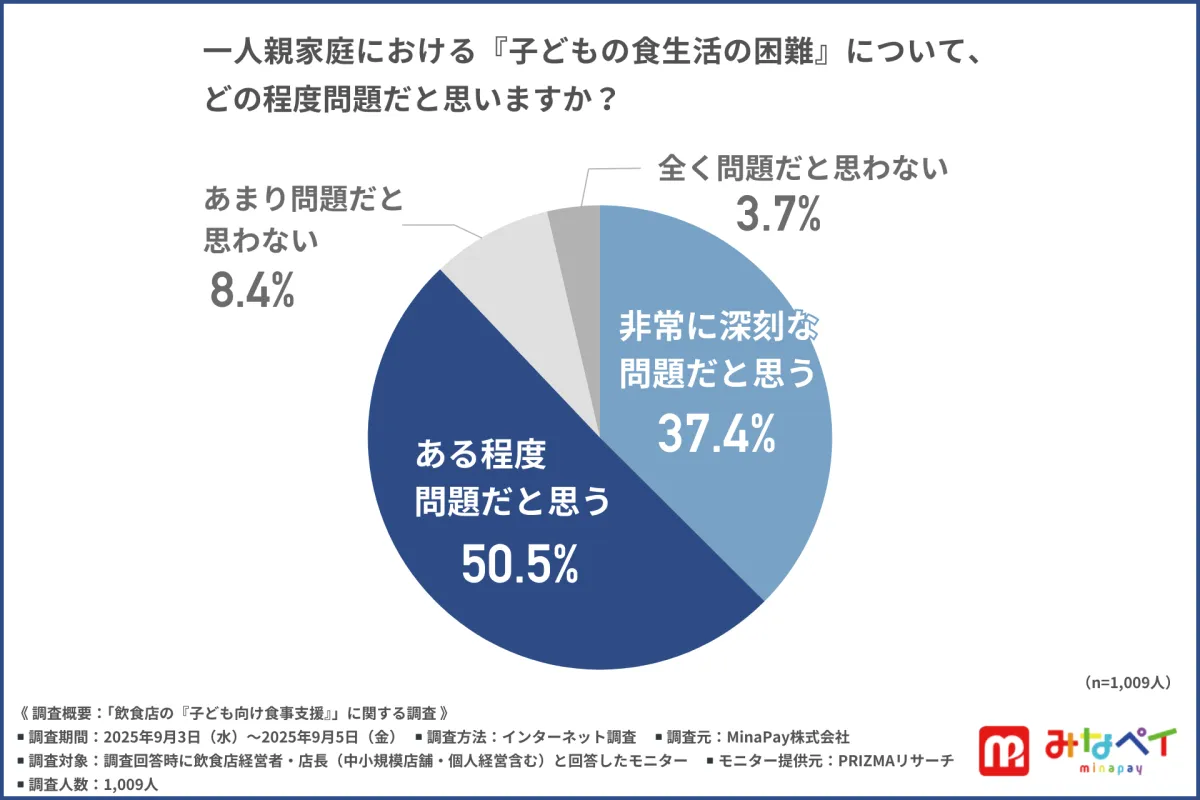

調査結果によれば、飲食店経営者・店長の約90%が、一人親家庭の子どもたちの食生活が困難であると認識しています。実際、37.4%が「非常に深刻な問題」と位置付け、50.5%が「ある程度問題」と答えました。そこで、なぜこうした気持ちが生まれるのでしょうか?

多くの経営者は、子どもたちの成長を心配し、栄養不足が与える悪影響を懸念しています。ある飲食店経営者は、子どもに満足な食事を提供することができない現状に心を痛め、自店舗で少しでも役立ちたいと語っています。このような声が、地域の子どもたちへの支援活動を活性化させる背景となっています。

支援活動に取り組む経営者たち

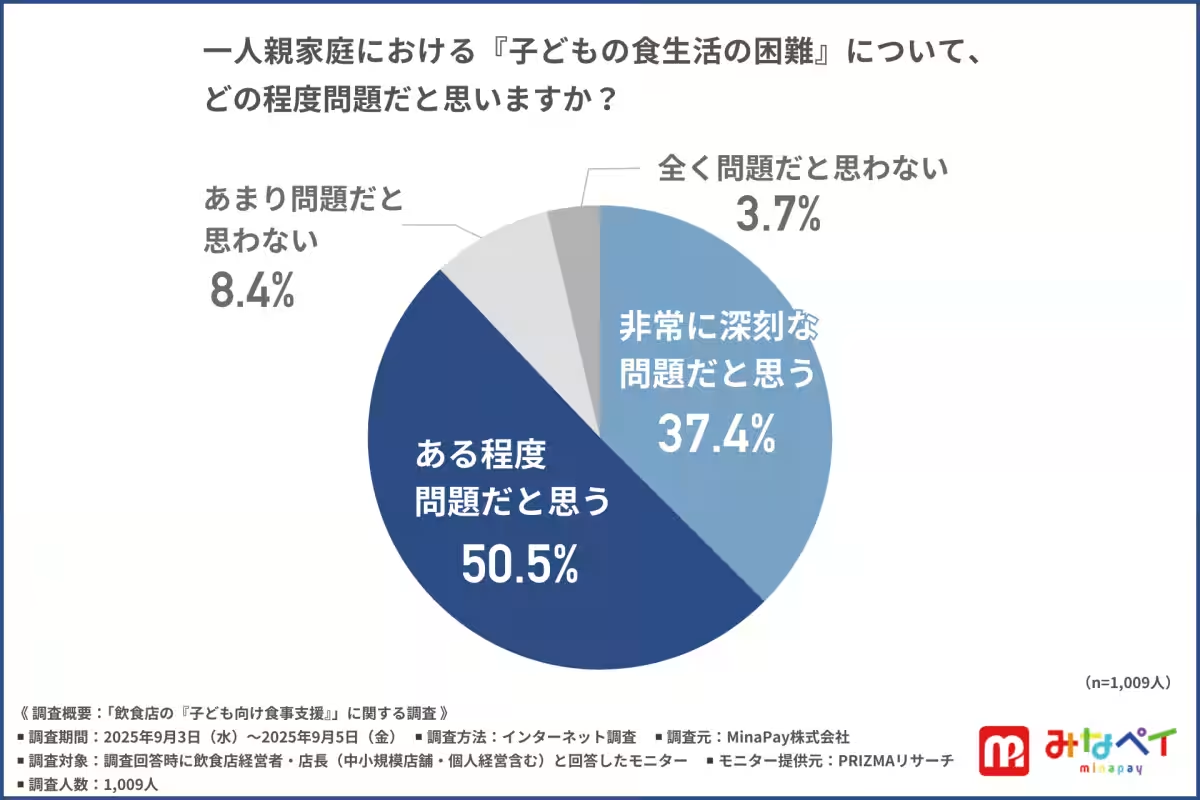

調査結果では、「自分の店で『子ども向けの食事支援』に取り組んでいる」という回答が13%に達し、「積極的に取り組みたい」との意向を示した経営者も30.3%に及びました。

取り組みたい理由としては、「お金に余裕があり、喜ばれることから支援したい」「フードロスを減らすため」という声が多く寄せられています。一方で、経営者たちの中には、経営自体が厳しい状況にあり、支援活動に踏み切れないという声もあります。

支援方法の多様性

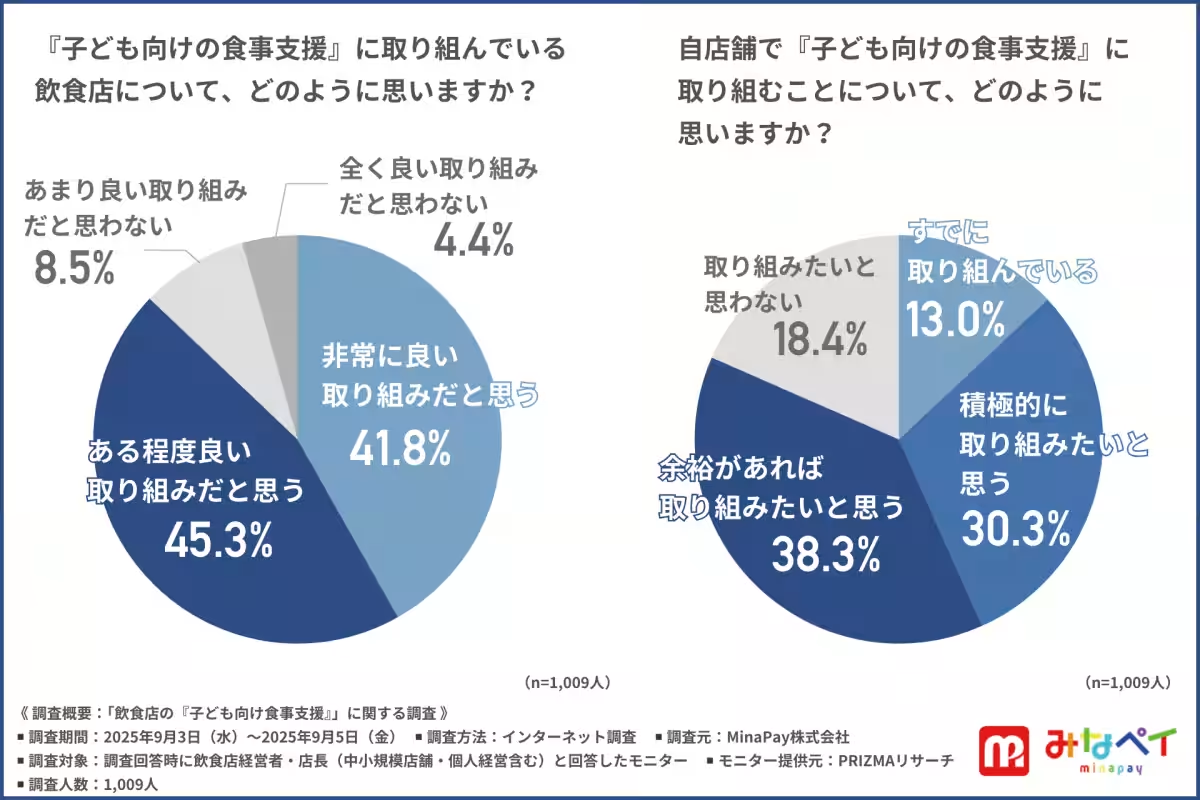

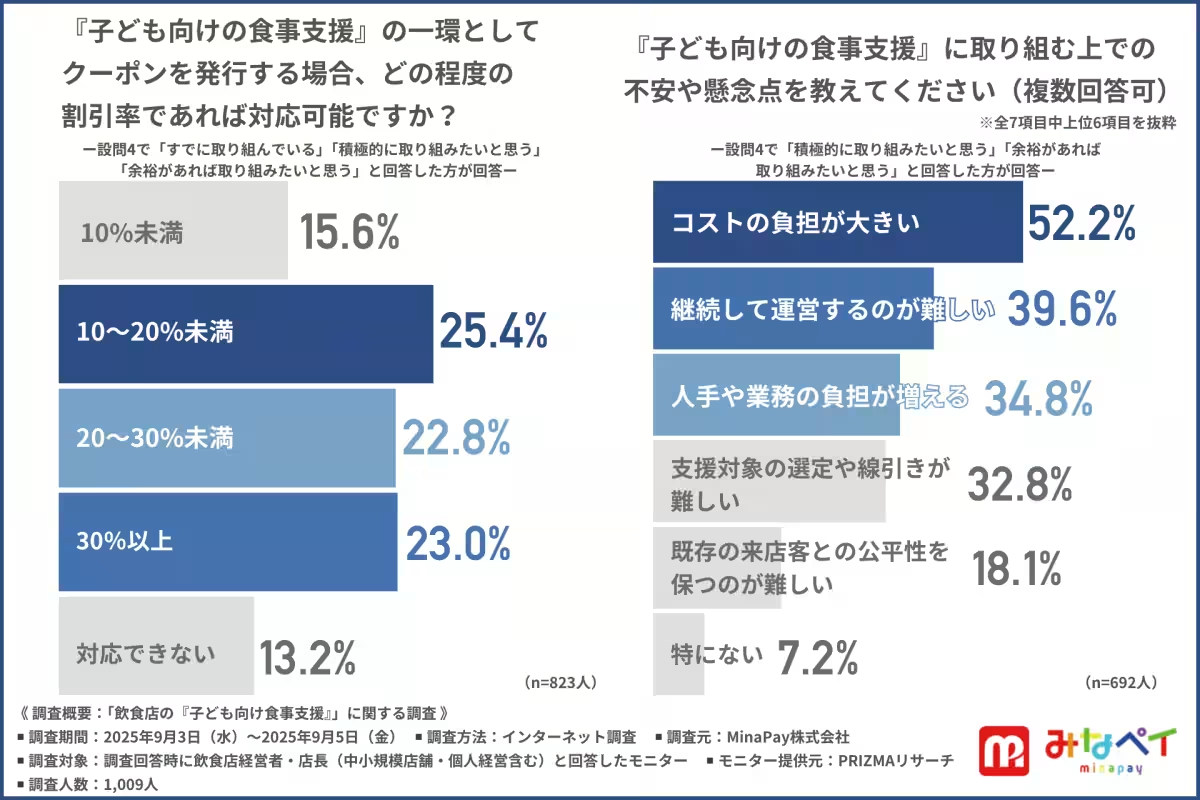

飲食店が考える子どもの支援内容は、具体的には無料もしくは割引価格で食事を提供したり、持ち帰り弁当を配布したりすることが挙げられます。また、子どもやその保護者が使える専用ポイントやクーポンを配布するというアイデアも存在します。

このように、飲食店経営者の意識は非常に高まっており、少しずつでも地域の子どもたちを支えようとする動きが感じられます。しかし、飲食店側でのコスト負担や、継続的な支援の難しさが新たな課題として浮上しています。

デジタルツールを活用した支援の可能性

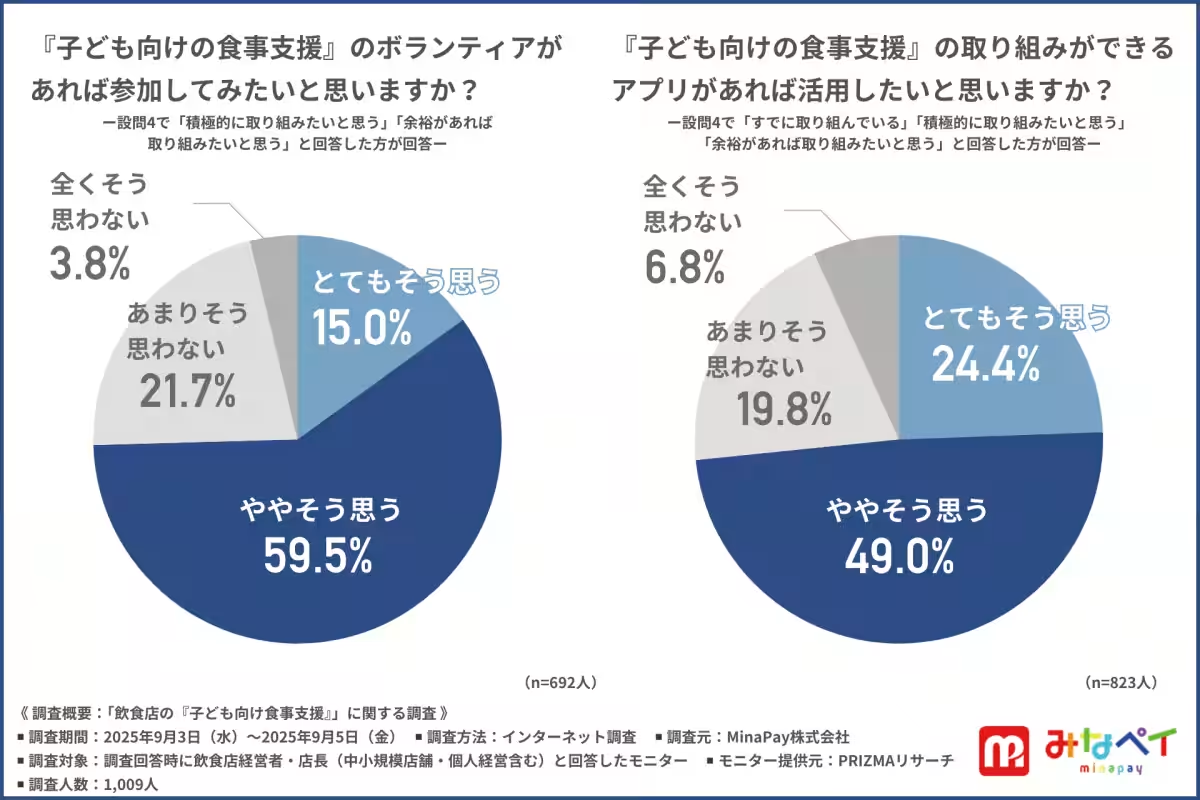

調査の中では、7割以上の経営者が子ども向け食事支援にアプリを活用したいと回答しています。「みなペイ」のようなポイ活アプリを利用することで、デジタルツールを通じた地域支援の形も広がるでしょう。

ボランティア参加の意向を尋ねたところ、参加したいという意見も多く、コミュニティ全体での支援の輪が期待されます。

重なる思い

MinaPay社の礒貝氏は、「この取り組みは地域全体の希望の連鎖だ」と語り、支援を通じて少しでも多くの子どもたちが笑顔になることを願っています。飲食店経営者たちの声は、ただのデータではなく、未来を見据える貴重な意見であり、私たちの社会における責任を再認識させてくれます。

この調査は、飲食店経営者が子どもたちの生活をどれだけ大切に考えているかを示すものです。今後も地域一体となった支援活動が進展していくことが期待されます。

トピックス(グルメ)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。