訪問看護従事者が語る酷暑の現実と熱中症対策の課題

訪問看護従事者が語る酷暑の現実と熱中症対策の課題

日本の夏は年々厳しさを増し、「記録的な猛暑」と表現される日々が続いています。2025年6月1日からは、厚生労働省により職場での熱中症対策が事業者の“法的義務”として施行されますが、訪問看護の現場では一体どのような実態が存在するのでしょうか。中央区のeWeLLが実施した全国の訪問看護従事者596名を対象とした調査によると、熱中症対策に苦しむ実態が明らかになりました。

調査のポイント

1. 意識と実態の乖離

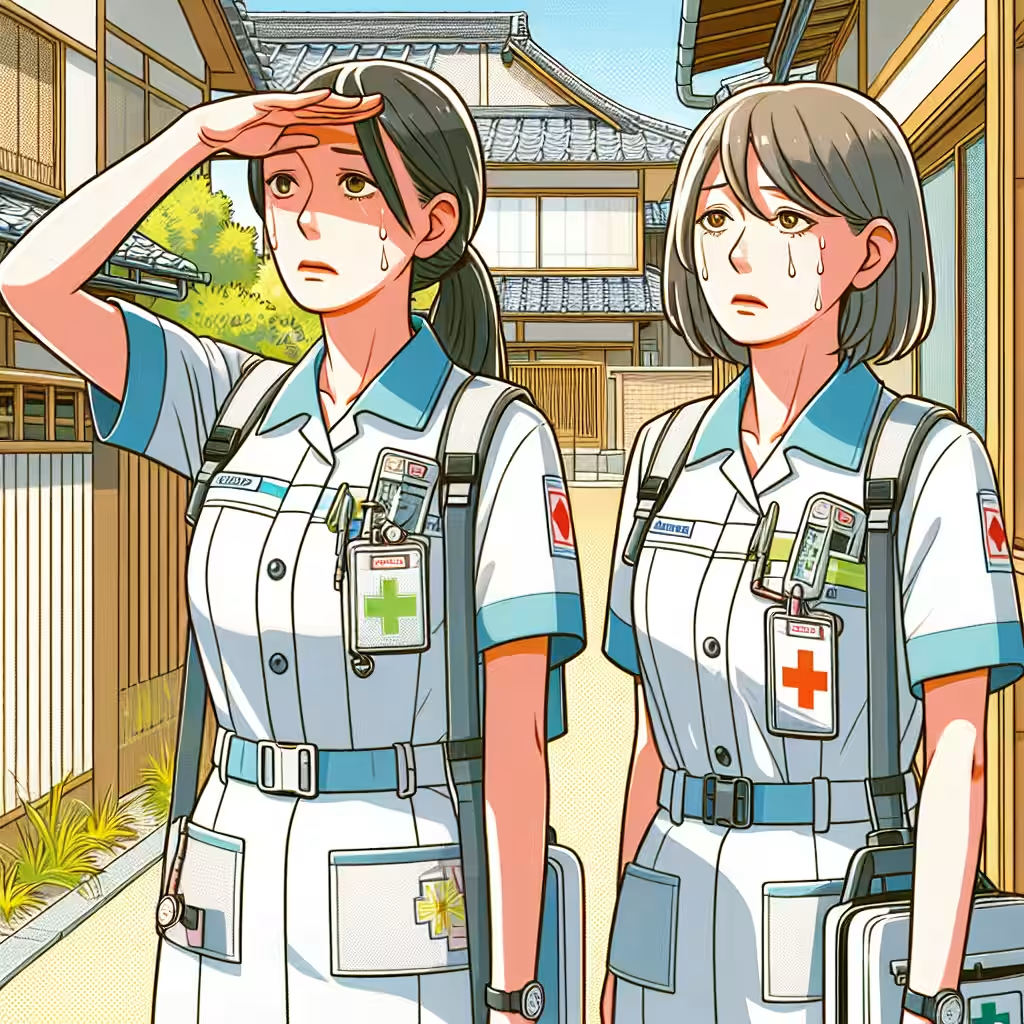

従事者の36.7%が業務中に熱中症(疑いを含む)を経験しており、高い意識があるものの、事業所からの支援は乏しく「自己責任」とされることが多いのが現状です。

2. 利用者宅という壁

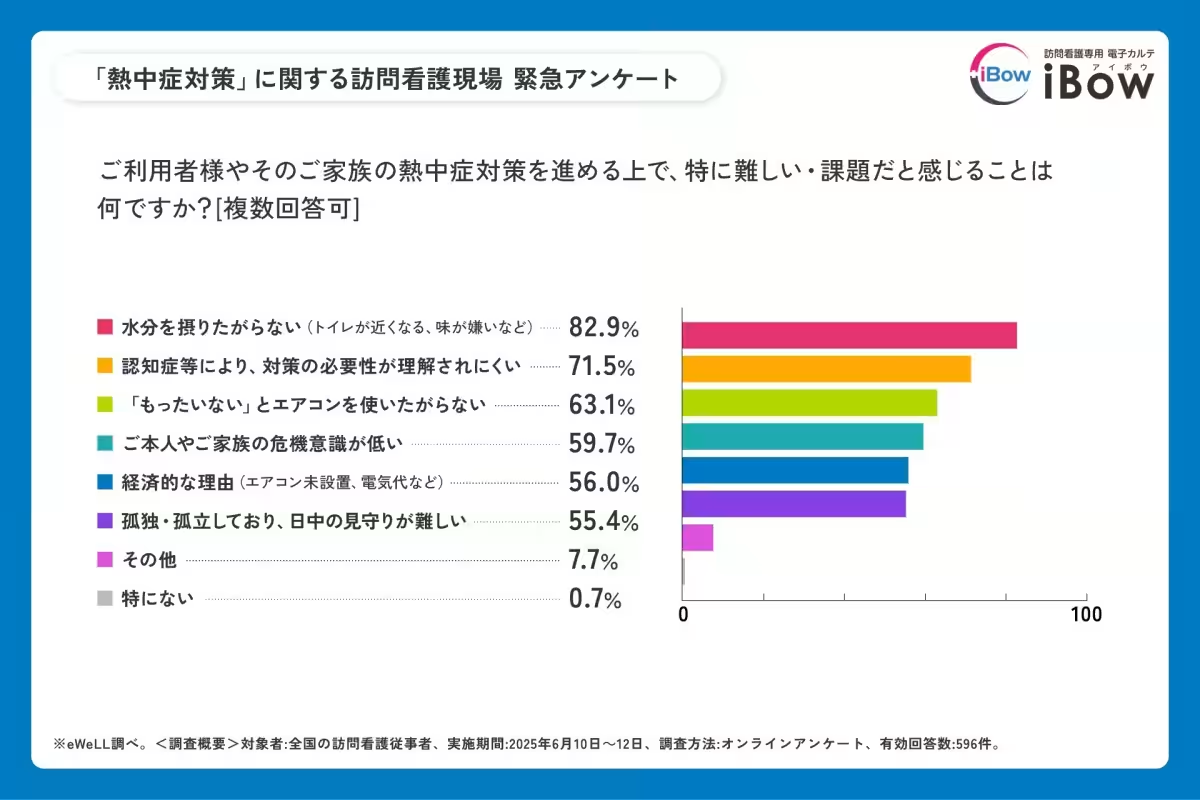

利用者への啓発で最大の障害となるのは「エアコンの使用拒否」です。経済的理由や価値観の違いから、看護師は自身の安全と利用者の意思との板挟みに悩んでいます。

3. 新ルール届かず

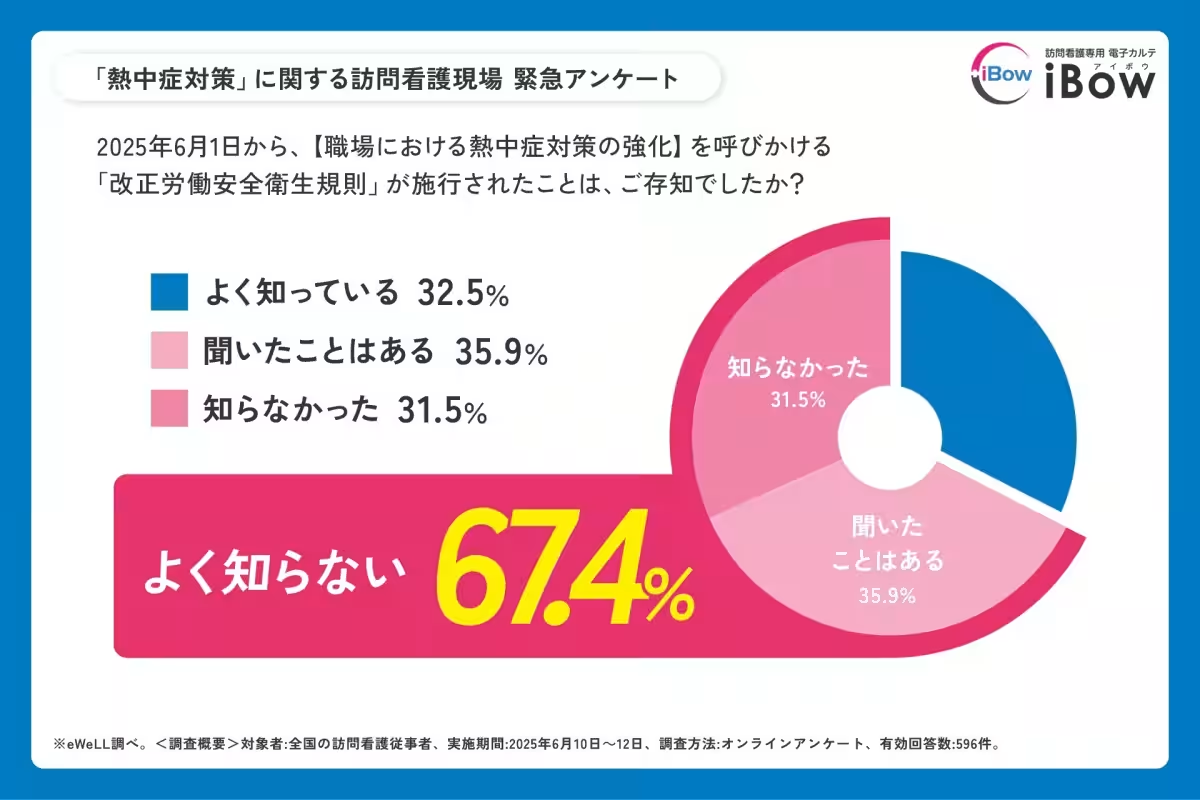

施行されたばかりの労働安全衛生規則について、67.4%の従事者が内容を「よく知らない」と回答しており、情報伝達に大きな課題があります。

訪問看護で法改正が守られにくい理由

今回の「改正労働安全衛生規則」は熱中症リスクのある環境を対象としており、その中で訪問看護の現場は特に厳しい状況です。

- - 対象作業場の広範さ

- - 「移動時間」も対象

- - 孤独な作業環境

調査結果に見る訪問看護の現状

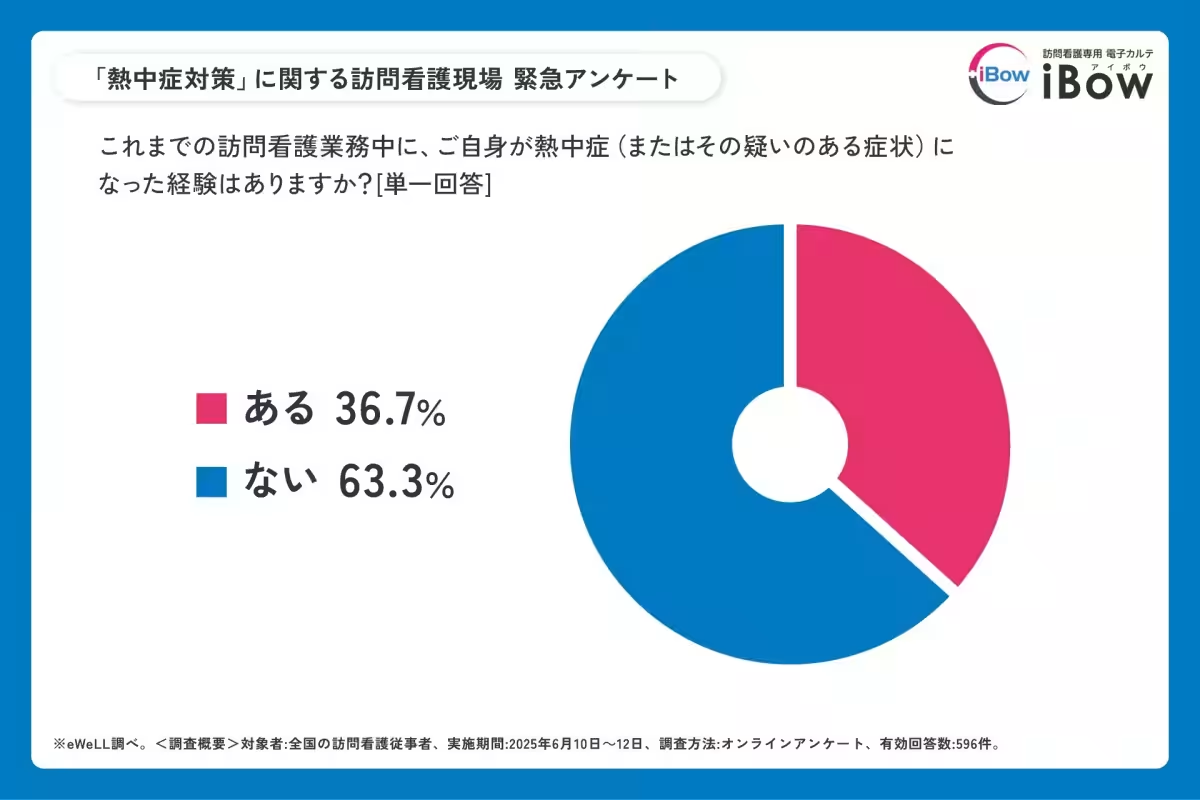

調査により、現場では多くの課題が浮き彫りになっています。従事者の36.7%が熱中症(疑いを含む)を経験しており、そのほとんどが「自己責任」として扱われています。98.2%が何らかの対策を講じながらも、結局は個々の努力に依存しているのが実情です。

「職場には有効な対策がなく、自分で水分や冷却グッズを用意するように言われています。熱中症になっても自己責任とされています。」

また、利用者への熱中症対策が困難である理由も指摘されています。「水分を摂取したがらない」「エアコンが『もったいない』と使用したがらない」という声が多く、利用者の意思や経済的状況との間で従事者が大きなジレンマを抱えていることがわかります。

法改正の認知度が低い現状

新たに施行された法改正に関して、従事者の67.4%がその内容を「よく知らない」と回答しました。これは、罰則が伴う重要な法律の周知が不十分であることを示しています。事業者から従事者への具体的な情報伝達が求められている中で、実際の業務に即した形での支援が必要です。

現場の声と今後の展望

調査の結果、訪問看護従事者からは「訪問予定の適正な調整」や、「熱中症に対する具体的なマニュアルの整備」を求める声が挙がっています。eWeLLは、DXを利用して、スタッフの負担を分散し、業務の効率化を図る取り組みを進めています。

今後もこうした情報発信を通じて、訪問看護の課題を社会に通知し、より持続可能な在宅医療を実現するために貢献していく所存です。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。