エンジニアと生成AIの関係、生産性向上の実態を探る調査結果

生成AIがITエンジニアの生産性に与える影響とは?

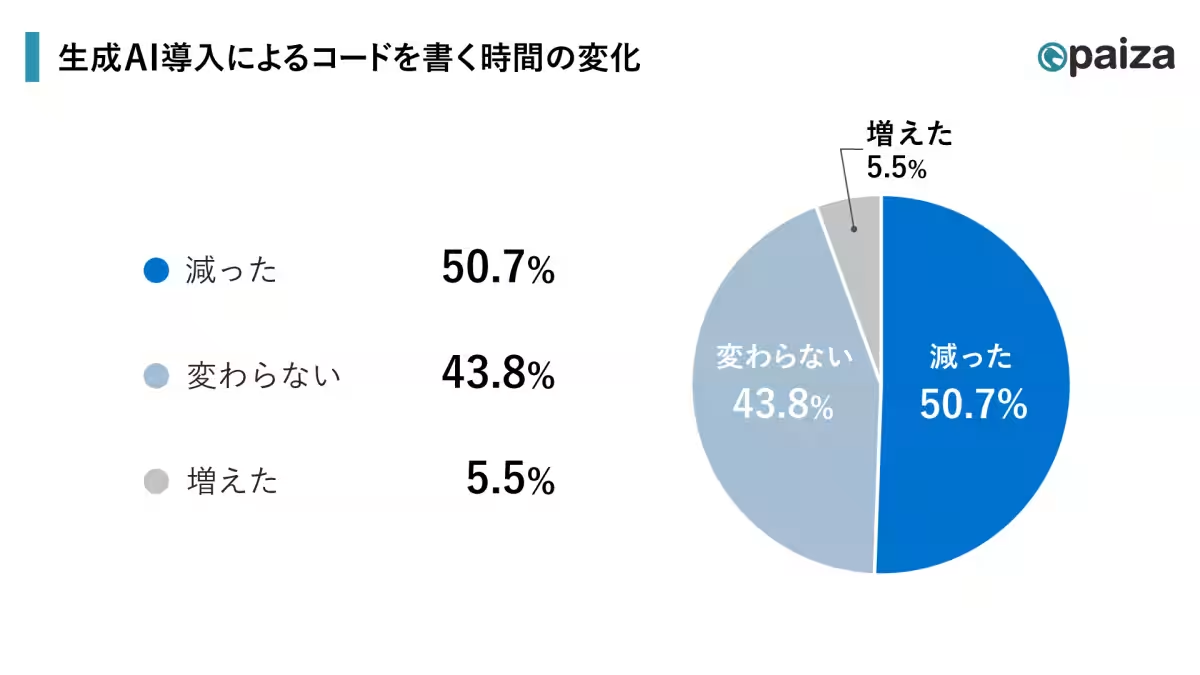

近年、生成AIの導入が進む中で、ITエンジニアの働き方や生産性にどのような影響を与えているのかが気になるところです。paiza株式会社が実施した調査によると、約50.7%のエンジニアが、生成AIの活用によって週あたりのコーディング時間が短縮されたと感じています。この数値は、実に約8時間の削減に相当し、エンジニアたちが単純作業から創造的な業務にシフトする手助けとなっています。

コーディング時間の変化と生成AIの実力

調査の結果、多くのエンジニアが生成AIの導入によってコーディングの効率が上がったと感じています。一方で、約4割はコーディング時間に大きな変化がないと答えています。これは、生成AIを効果的に活用できていないエンジニアも多いことが影響していると考えられます。特に、生成AIを使いこなすための学習コストや業務への統合に課題がある点が、さらなる検討を必要としています。

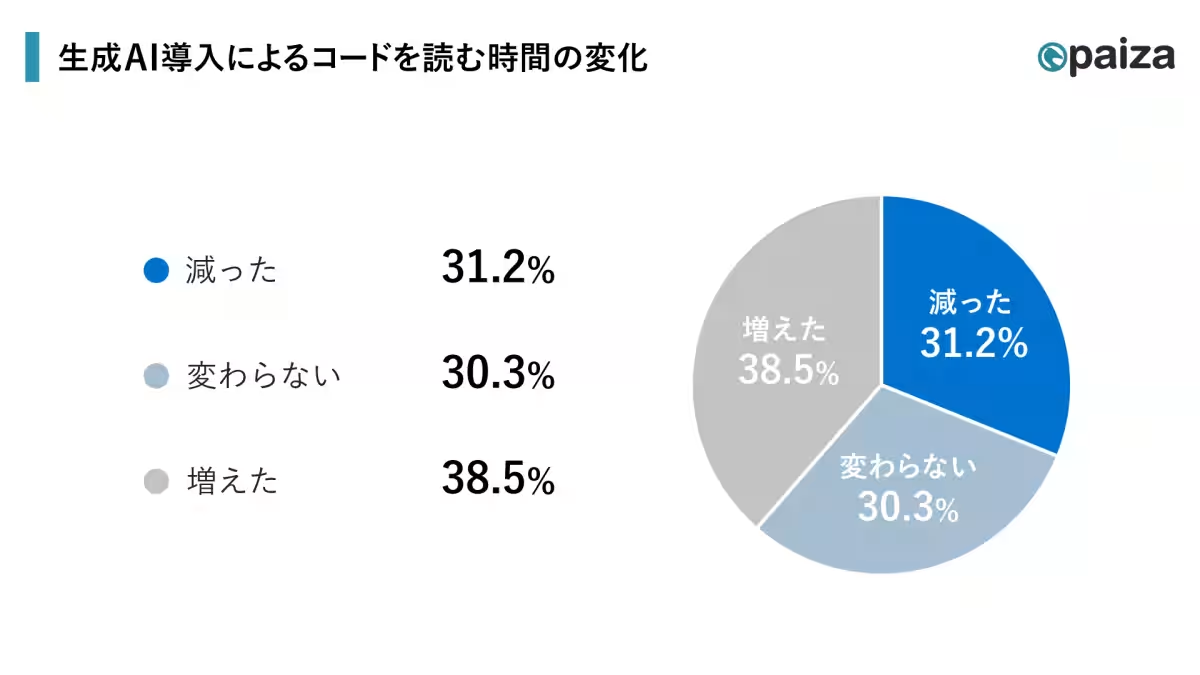

コードを読む時間の変化

生成AIの影響は、単にコーディング時間の短縮だけにとどまりません。エンジニアたちは、AIが生成したコードの確認作業に苦労していることが明らかになっています。調査では、コードを読む時間が増えたというエンジニアもいれば、逆にAIによるコードの要約機能やコメント生成機能によって読む時間が短縮されたという回答もあり、効果はエンジニアそれぞれの業務内容やスキルにより異なるようです。

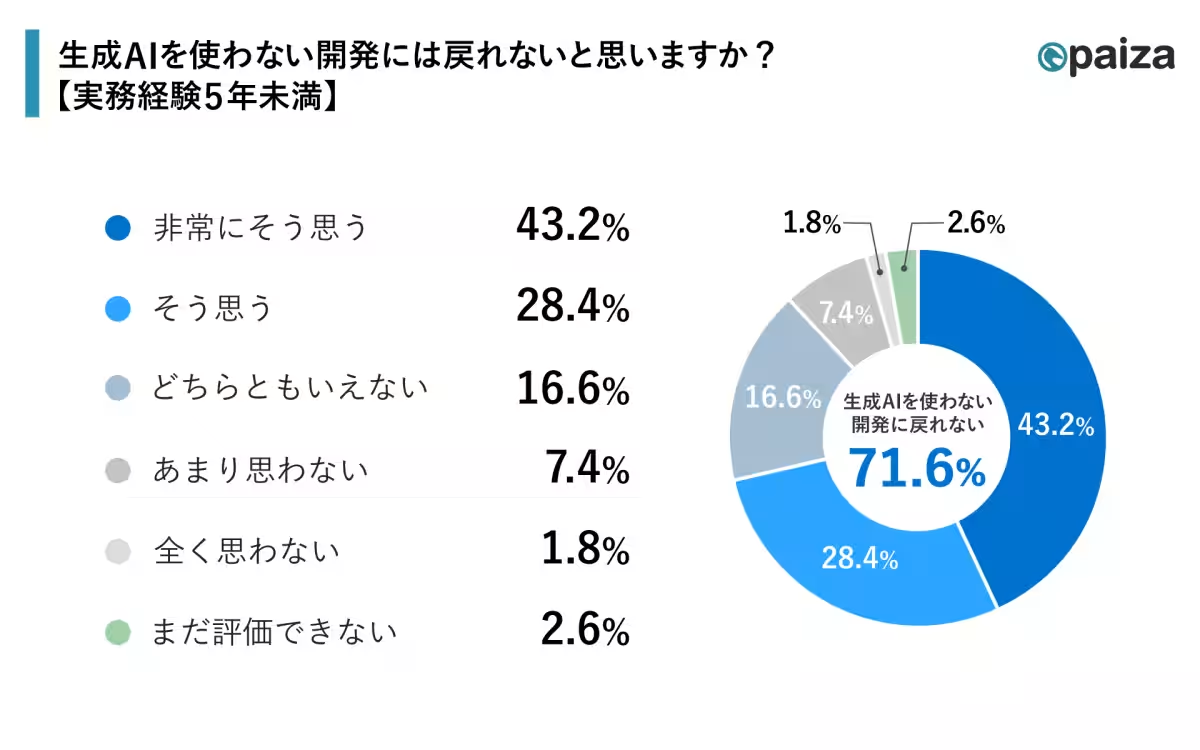

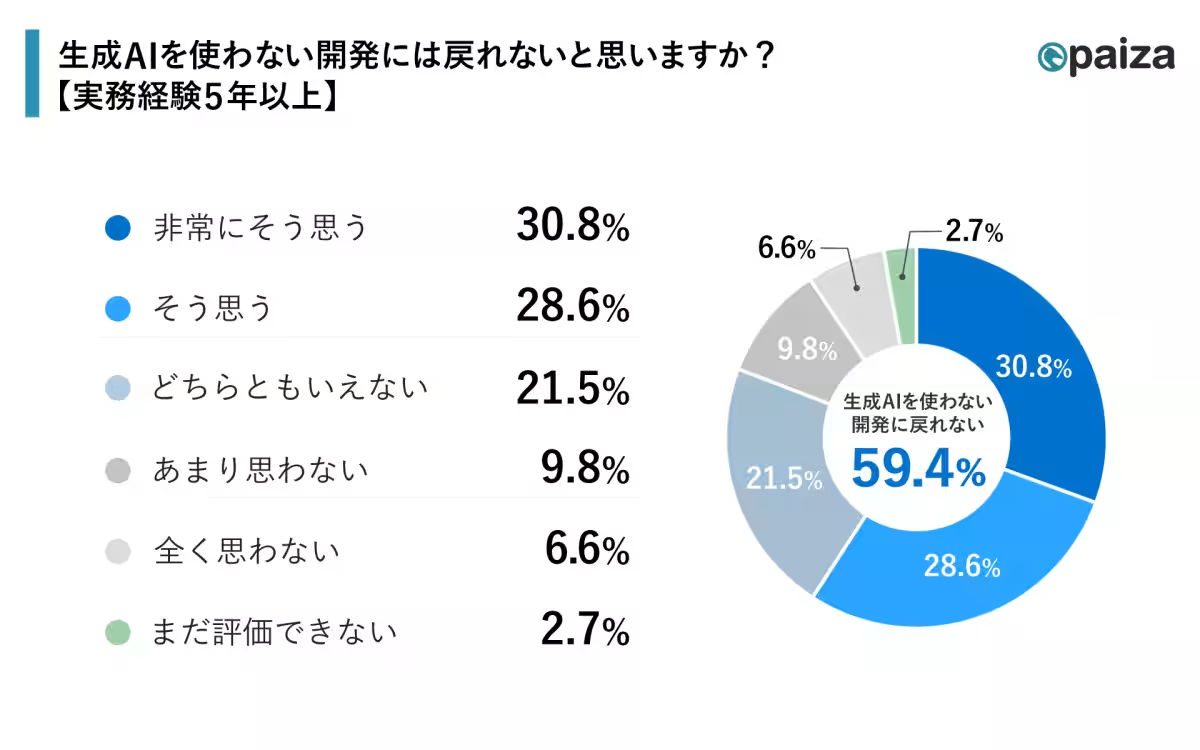

経験年数と生成AIへの依存度

さらに興味深いのは、実務経験が5年未満の若手エンジニアにおいて、71.6%が生成AIなしの開発には戻れないと答えていることです。若いエンジニアは生成AIによる即時的な結果に依存しやすく、一方、経験が5年以上のエンジニアは依存度が低い傾向にあります。これにより、生成AIの導入や利用に対するアプローチの違いが浮き彫りとなりました。

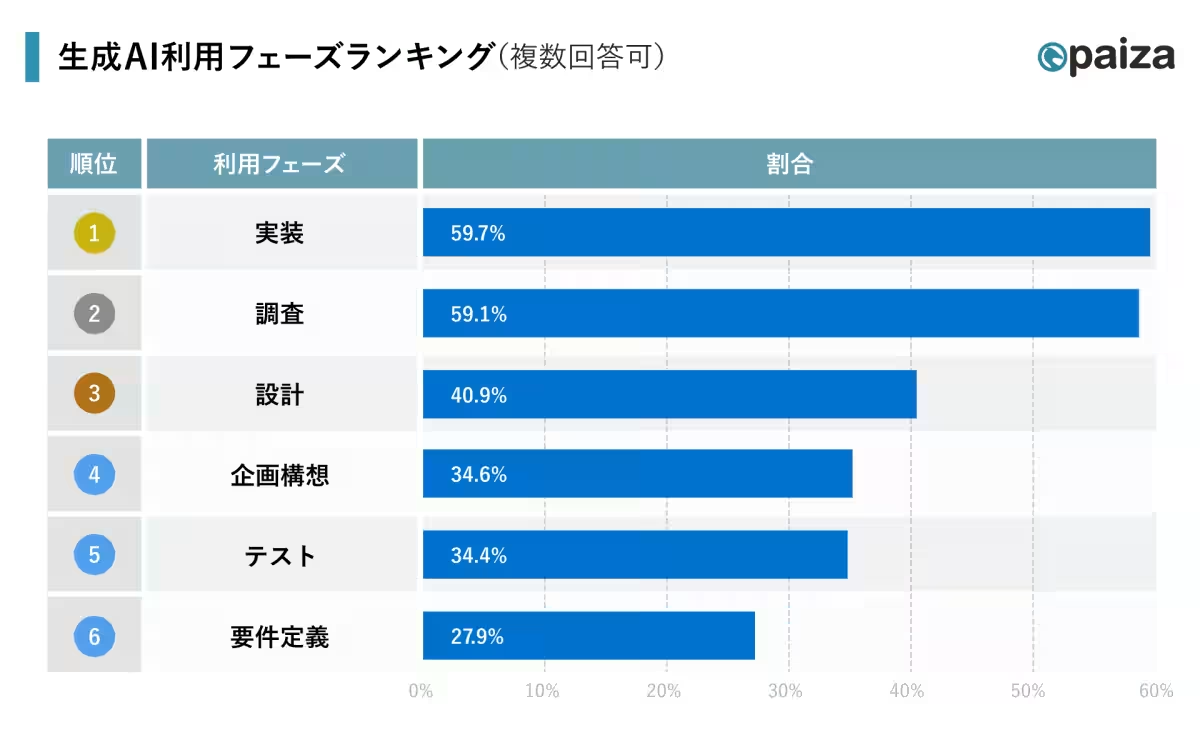

生成AIが活躍するフェーズとは?

調査では、生成AIが最も活用されているのは「実装フェーズ」であることが分かりました。従来は過去のコードを参照して実装を行なっていたITエンジニアですが、現在は生成AIの助けを借りてコードを自動生成することが増えています。このようなツールは、生産性の向上に貢献しているだけでなく、エンジニアの作業スタイルそのものを変革しています。

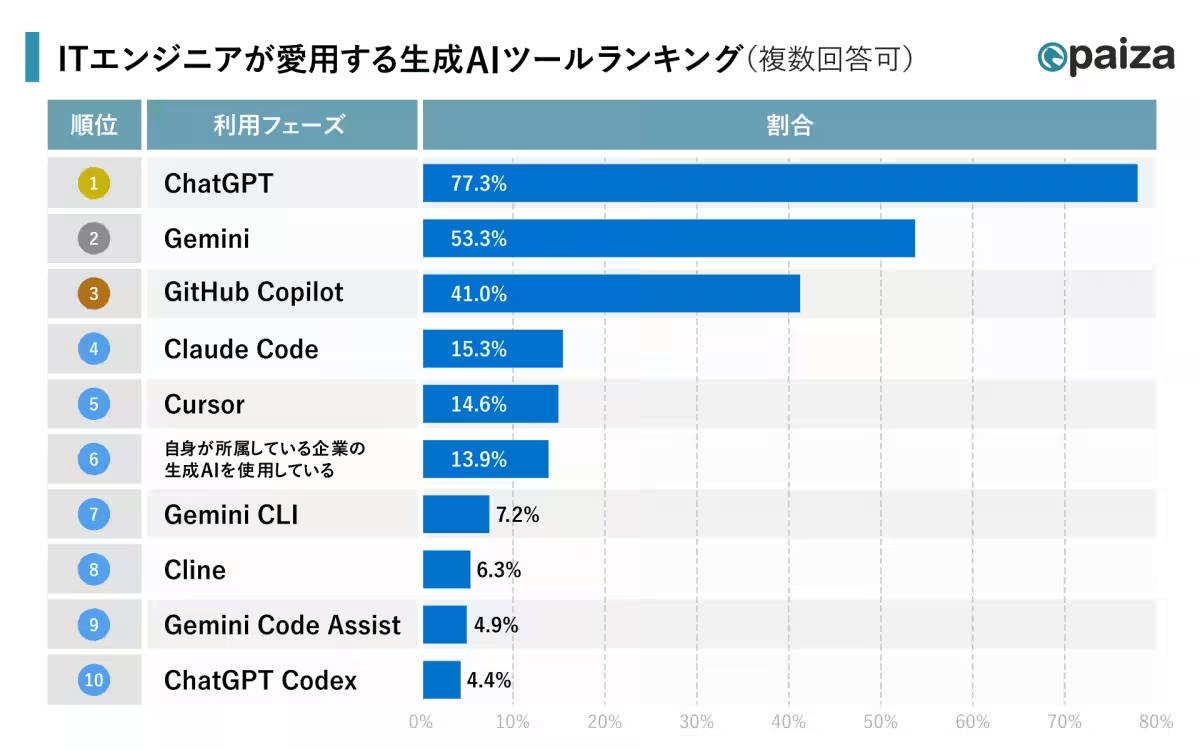

利用される生成AIツール一覧

調査の中で、ITエンジニアが最も利用している生成AIツールは、以下の通りです。

1. ChatGPT

2. Gemini

3. GitHub Copilot

特にChatGPTとGeminiは、単なるコード生成にとどまらず幅広く活用されており、GitHub CopilotはITエンジニアの業務補助ツールとして人気を集めています。

まとめ

paiza株式会社のCEO片山良平氏は、生成AIの効果を強調しています。ITエンジニアとしてのスキルの維持や向上が求められる中で、生成AIはエンジニアの活動の支援を行う存在として機能しています。しかし、経験年数による生成AIへの依存度の違いも明らかになった今回の調査により、今後のスキルアップや自己成長の必要性が再確認される結果となりました。ITエンジニアたちは、生成AIをただ利用するのではなく、自身のスキルでそれを適切に評価し、高度な開発へと繋げていくことが求められています。生成AIによる変革は、エンジニアの働き方を大きく革新させる可能性を秘めていると言えるでしょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。