標的型攻撃メール訓練が不審メール報告率向上に果たす役割とは

標的型攻撃メール訓練が不審メール報告率向上に果たす役割とは

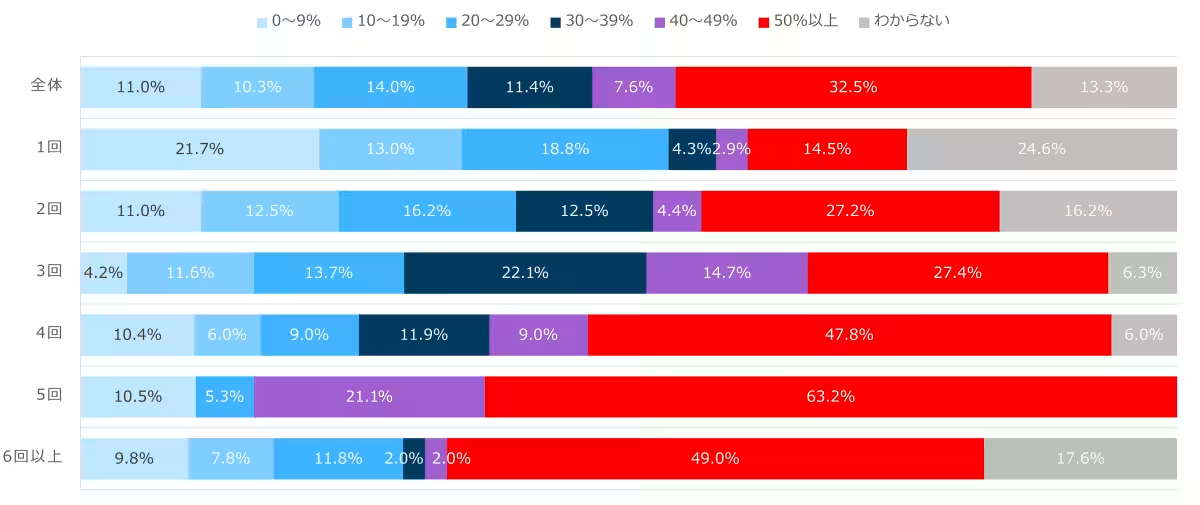

企業や組織の情報セキュリティにおける重要な要素の一つは、従業員の報告意識です。特に、標的型攻撃メール訓練を通じて、どれだけ多くの従業員が不審なメールを報告できるかがカギとなります。LRM株式会社が実施した調査によると、年間に4回以上の訓練を受けることで、不審メール報告率が大幅に向上することが明らかになりました。

調査概要

LRM株式会社が行ったこの調査は、1,159名の従業員を対象に、標的型攻撃メール訓練の実施状況と不審メール報告率に関するものです。特に、年間の訓練回数が報告率に与える影響を探求しました。その結果、訓練の頻度が上がるにつれ、不審メールを報告する従業員の割合が増加する傾向が見られました。

標的型攻撃メール訓練と報告率の関係

調査の結果、訓練を年間4回以上実施した組織では、不審メール報告率が50%以上であった割合が63.2%に達し、1回のみ実施した組織では14.5%と、顕著な差が出ました。このデータは、定期的な訓練の重要性を物語っています。

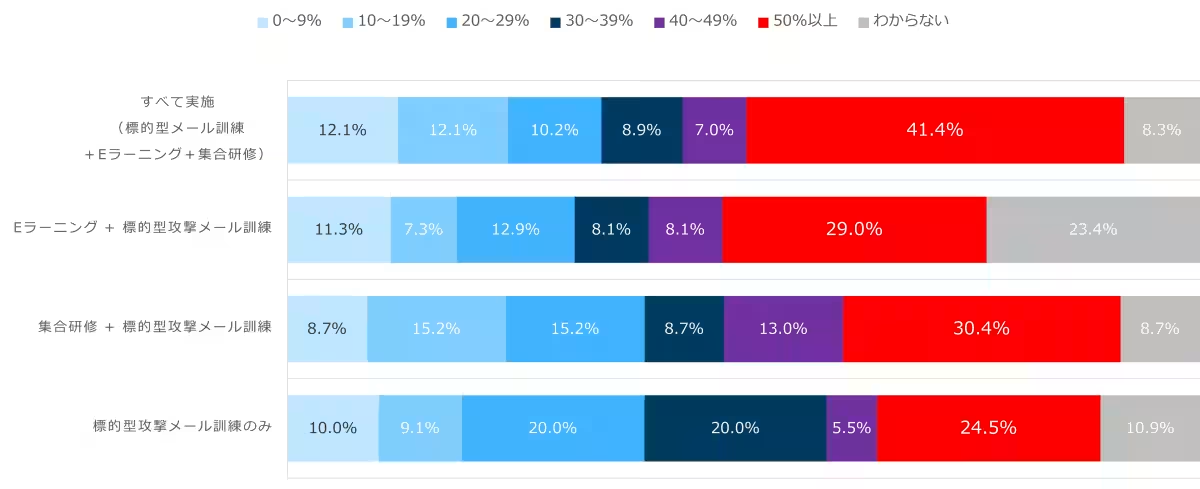

また、セキュリティ教育の内容においても、全ての方法(eラーニング、集合研修、標的型攻撃メール訓練)を組み合わせた組織は報告率50%以上を達成した割合が41.4%であったのに対し、単独の訓練のみでは24.5%となり、多角的なアプローチが効果的であることが確認されました。

外部パートナーの支援がもたらす意義

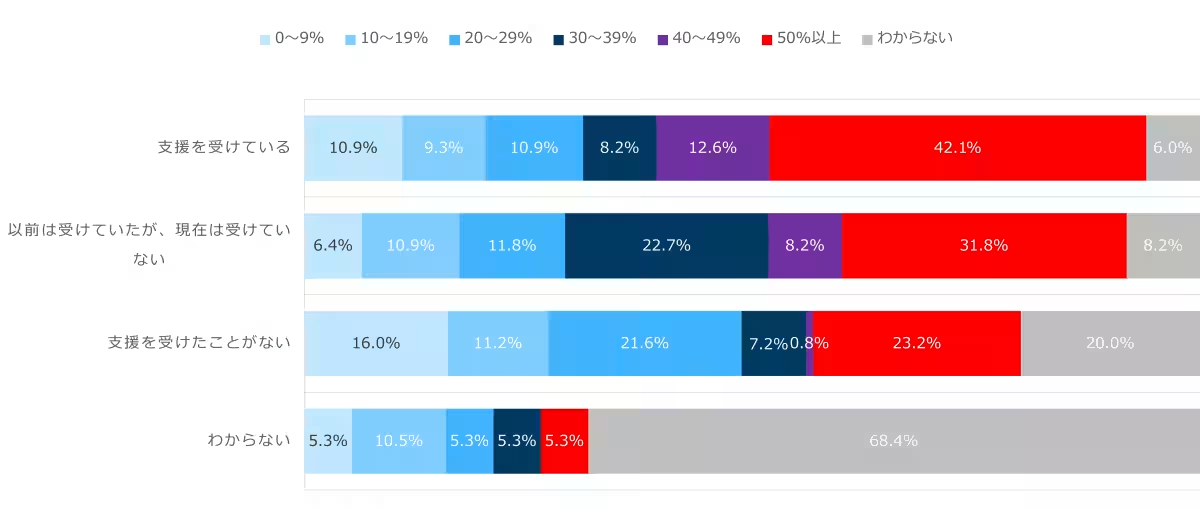

調査では、外部パートナーによる支援を受けた組織で不審メール報告率が42.1%であったのに対し、支援を受けていない組織は23.2%と低い結果が出ています。このことから、外部の専門家の力を借りることで、より効果的な教育が可能になることが示されています。

結論と提言

この調査結果は、企業や組織が情報セキュリティ教育を強化するための重要な指針となります。年間を通じて4〜5回程度の標的型攻撃メール訓練を行い、また、複数の教育方法を組み合わせることが推奨されます。さらに、外部パートナーの活用がセキュリティレベルを向上させ、不審メールの報告率向上に寄与する可能性が高いことも確認されています。

セキュリティ教育のパートナーとして、LRM株式会社の提供する「セキュリオ」などのクラウドサービスが、効果的なセキュリティ教育を欠かせないものとしています。従業員が正しい知識と意識を持つことを確実にするために、教育の継続的実施が何より重要です。今後の情報セキュリティ対策において、こうした取り組みが一層拡充されることが期待されます。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。