景気変動に対応する新たな働き方、ギグワークの実態とは

ギグワークの現状と銀行データから見える新しい働き方

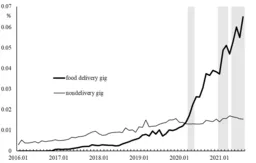

新型コロナウイルスの影響を受け、日本の労働市場は大きな変化を遂げています。特に注目されているのが「ギグワーク」と呼ばれる短期・単発の仕事であり、劇的に増加しています。フードデリバリーサービスなどを通じて多くの人々が参加するこの新たな働き方について、早稲田大学の研究チームがみずほ銀行の匿名加工データを用いて分析を行いました。

ギグワークの分析の背景

この研究は、早稲田大学教育・総合科学学術院に所属する黒田祥子教授と大西宏一郎教授によるものです。コロナ禍で失業や収入減が発生し、多くの人々が急遽ギグワークに参入せざるを得なくなった状況を受け、どのような個人がこの働き方を選ぶのかを探る必要がありました。特に注目したのは、資金状況や景気変動とギグワークの関係です。

銀行データから見えた就業パターン

研究結果によると、ギグワークを行っている人たちの多くは若年層かつ男性であり、手元資金に余裕がない傾向が強いことが分かりました。特に、ギグワークを始める前の預金残高が10万円未満であった割合は、コロナ以前では70%を超えており、流動性が低い層が占めています。このことから、ギグワークは一時的な所得補填手段として機能していることが示唆されます。

コロナ渦での不況期には、これまでギグワークに関わっていなかった女性や中高年層も新たにこの分野に参入しており、様々な層が参加することが確認されました。これにより、ギグワークの受け皿が広がり、従来の職業観が変わりつつあることが分かりました。

ギグワークの特徴と持続性

ギグワーカーの生活資金の変動は、彼らの労働供給行動に強く影響しています。研究によれば、フードデリバリーワーカーは、月平均で約3〜4万円の所得が補填されており、ギグワークがなかった場合にはより深刻な資金不足が生じていた可能性も示唆されています。

さらに興味深い点は、ギグワークに参入した人々の継続率が低く、開始から1か月後には約3〜4割が仕事を辞めることがわかっています。このように、ギグワークは短期的な所得補填の手段として機能しているのです。

研究の意義と今後の展望

本研究の成果は、ギグワークがどのようにして柔軟な働き方の選択肢となり得るのかを示しました。景気が悪化する際にも、手元資金に余裕のない人々にとっての重要な「緩衝材」としての役割を果たしています。

今後、ギグワークの研究を他の分野に広げることが求められています。例えば、介護や教育、家事代行といった分野でのギグワークの可能性を探ることで、新しい市場が生まれるかもしれません。また、高齢化社会において、もっと柔軟な働き方を求める高齢者向けのギグワーク市場の設計も重要な課題です。

2025年6月4日に発表されたこの研究は、実証的データによって今後の社会保障政策や副業制度の在り方に多くの示唆を与えるものと期待されています。私たちは、データを元にした議論を通して、新しい働き方とその社会的意義をしっかりと理解し、今後の経済活動の形を築いていく必要があります。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。