マーシャル諸島で気候変動に挑む国際セミナーの全貌と未来戦略

人工島開発が切り拓くマーシャル諸島の未来

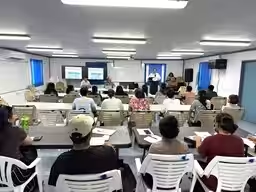

2025年8月29日、マーシャル諸島大学で「環礁国における気候変動適応策としての人工島開発」というテーマの国際セミナーが開催されました。主催者にはマーシャル諸島大学、法政大学、そして公益財団法人日本グローバル・インフラストラクチャー研究財団が名を連ね、現地の関係者や専門家が一堂に会しました。これにより、深刻な課題に直面する環礁国の未来について活発な意見交換が行われました。

開会の挨拶

セミナーは、CMI学⻑のDavid Newnham氏の挨拶から始まりました。彼は、マーシャル諸島が海面上昇による存亡の危機にあることを強調し、今日の議論が「私たちがどのように団結し、何をすべきか」を考える貴重な機会であると位置づけました。彼の言葉は、参加者に対する強いメッセージを伝えました。

セミナーの趣旨

セミナーの目的は、海面上昇に直面している環礁国がどのように国家主権や文化的アイデンティティを守り、「住み続ける権利」を確保できるのかを探ることです。特に、モルディブの人工島開発の事例を参考にしながら、マーシャル諸島における移住の動機とその影響について議論されました。

プレゼンテーション概要

藤倉良(法政大学)によるプレゼンテーション

藤倉氏は、「マジュロにおける人工島開発への市⺠の認識」をテーマに、現地で実施した調査結果をもとに議論を展開しました。調査によると、マーシャル人は人工島への移住について支持しつつも、故郷に留まりたいという意向が強いことが示されています。彼らは、気候変動のリスクを理解しており、移住する際には公的支援への依存が影響を及ぼすとのこと。

Jennifer Seru(CMI)によるプレゼンテーション

次に、Jennifer Seru氏が、一般市民とCMIの学生の視点を比較しました。学生は移住願望が強い一方で、地域への関与が高評価されていることが面白い対照を見せました。彼女は、段階的な導入と具体的な情報提供が市民の不安を解消する鍵であると提言しました。

坂本晶子(日本GIF)によるプレゼンテーション

坂本氏は、モルディブの「フルマーレ」人工島の事例を通じて、すべてのコミュニティメンバーが適応策に含まれるべきであると訴えました。彼女は、特に高齢移住者の満足度が「誰が移住を決めたか」に大きく依存することに注目させ、人工島開発は単なるインフラ計画ではなく、社会構築のプロジェクトであると強調しました。

総合討論

プレゼンテーションの後にはパネルディスカッションが行われ、参加者からの意見や質問が飛び交いました。特に、モルディブとマーシャル諸島の文化の違いによる適応戦略の相違や、土地所有制度による課題が議論されました。これらの討論を通じて、参加者は新たな視点を得るとともに、今後の方向性について考える機会を持ちました。

結論

セミナーを通じて、気候変動への適応策としての人工島開発の重要性が再確認されました。海面上昇がもたらす課題に直面する環礁国にとって、未来を見据えた具体的なアプローチが求められています。参加者の熱意と共同の意識が、持続可能な解決策を導く鍵となることを期待します。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。