早稲田大学が成し遂げたテラヘルツ無線通信の新たな実現

早稲田大学が実現したテラヘルツ無線通信の革新

早稲田大学理工学術院の川西哲也教授のグループが、テラヘルツ帯に対応した無線通信システムの試作に成功しました。このシステムは、286.2GHz帯を利用し、70mの距離で実施された大容量OFDM(直交周波数分割多重方式)伝送において、リアルタイム通信を可能にするものです。この研究は、次世代移動通信システムであるBeyond5G/6Gの発展に寄与すると期待されています。

研究成果の概要

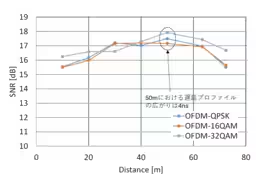

最近の研究において、早稲田大学ではテラヘルツ帯の無線通信の可能性を探るために、72.4mの距離で8.19Gbpsの通信速度を実証しました。この実験結果は、特に300GHz帯を用いた大容量通信の分野において、世界トップクラスの成果です。この通信方式は、地上、空中、海上における通信ネットワークの構築に寄与できる可能性が高いとされています。

OECDの無線通信の進化

これまでも無線通信は進化を遂げてきましたが、テラヘルツ帯の利用による高速通信は、その進化を一層加速させることでしょう。従来のマイクロ波(3GHz〜30GHz)やミリ波(60GHz)では、限られた帯域幅が足枷となり、高速通信の実現は難しい状況でした。しかし、テラヘルツ帯の開発が進むことで、ようやく100Gbpsを超える伝送速度が視野に入ってきました。

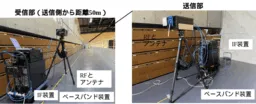

実験の詳細

今回の実験では、286.2GHzの周波数で高利得アンテナを用いて、非常に高いEIRP(等価等方放射電力)を実現しました。具体的には、40dBicの高利得レンズ付きパッチアンテナと、47dBiのコニカルホーンアンテナを開発しました。この組み合わせにより、72.4mの距離での低遅延かつ高速度の無線通信を実現したのです。

今後の発展と展望

この技術の進展は、今後スタジアムなどの限定されたエリアでの無線ネットワークの構築へとつながる可能性があります。また、次世代の通信では、MIMO技術を活用することで、さらなる伝送容量の増大が期待されます。ビームステアリング技術の改良も進められることで、通信の利便性が向上し、さまざまな応用が見込まれます。

この研究成果は、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)と科学技術振興機構(JST)の支援を受けて行われました。テラヘルツ通信の進展がもたらす未来は、多くの人々にとって大きな期待を寄せるものであり、社会の在り方を根本から変える可能性を秘めています。今後の研究開発の進展にも目が離せません。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。