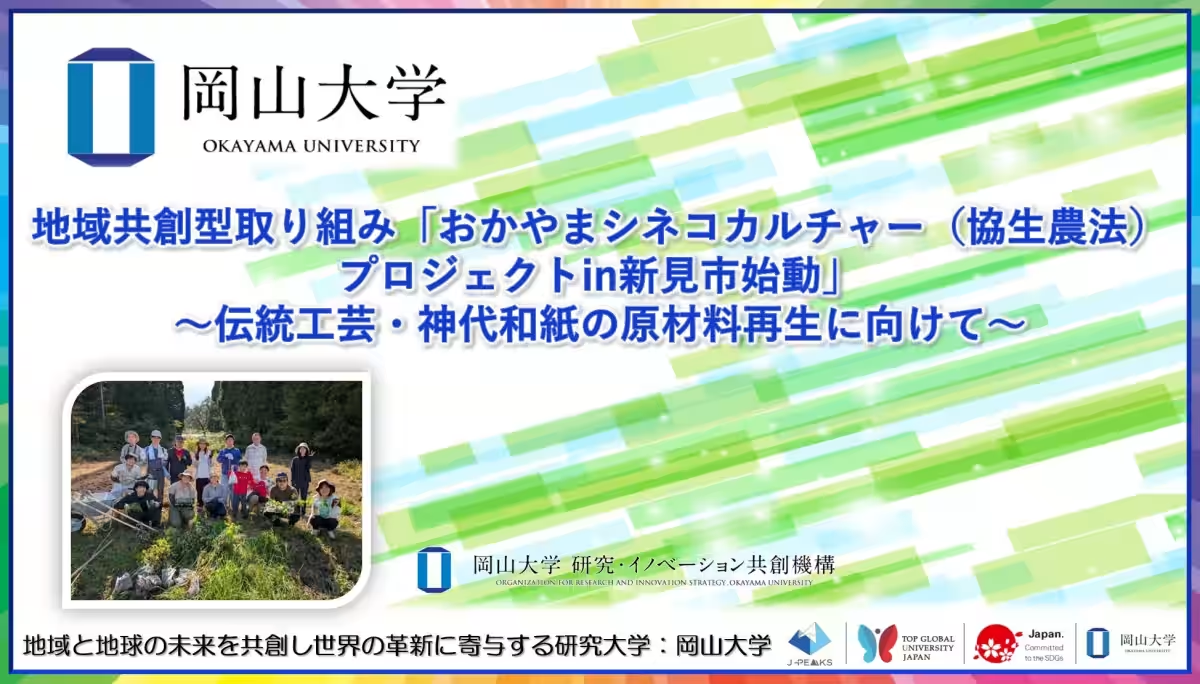

岡山大学の新たな挑戦!地域共創型プロジェクトが始動しました

岡山大学の地域共創型プロジェクトが始動

国立大学法人岡山大学が新しい取り組み、「シネコカルチャー(協生農法)プロジェクト」を発表しました。このプロジェクトは、耕作放棄地を活用し、自然共生型の地域づくりを目指すものです。そんな中、2025年10月12日には岡山県新見市で「シネコカルチャープロジェクト in 新見」というイベントが開催されました。

神代和紙の復活を目指して

新見市には、日本の伝統工芸の一つである神代和紙の原材料が重要視されていますが、近年ではその生産が途絶えていました。具体的には、楮(こうぞ)、三椏(みつまた)、トロロアオイの生産が立ち往生しています。この地域資源の再生を課題にするため、岡山大学はこれらの植物を協生農法の理念に基づいて育て、地域の文化と生態系を共に再生する挑戦を始めることにしました。

参加者が集まり、実践活動が行われる

当日、参加者には岡山大学の農学部、工学部、経済学部の学生、研究者や地域関係者、さらには幼稚園児や小学生といった子どもたちも参加しました。これは世代を超えた協力の象徴であり、地域コミュニティにおける共有の価値が高まる場となりました。この活動は土屋千尋氏が中心となり立案し、協生農法の基本理念と和紙原料の特徴について、土屋俊介氏が説明を行いました。

その後、参加者は草刈りや畝立てを行い、楮の苗を植えました。使用された土地はもともと菊の畑として栽培されていた場所で、日当たりや風通しも良好な場所でした。また、協生農法の理念に沿って、イチゴやニンニクも同時に植えられました。こうした多様な植物を一緒に育てることで、土壌の健康や生態系の多様性を保ちつつ、持続可能な農地の再生が期待されています。

自然とのつながりを体験する

このプロジェクトは地元の人々にとっても意義深いものであり、自然とのつながりを学ぶ良い機会になりました。地元メディアでも取り上げられ、参加者のモチベーションや成果が高く評価される場面も見られました。

未来に向けたさらなる展開

今後は、和紙の原材料の栽培にとどまらず、協生農法を通じて得られる植物の潜在的な価値を引き出すための施策を展開する予定です。具体的には、和紙のブランディングに加え、生成AIやロボティクス技術の導入も視野に入れており、環境とテクノロジーを融合させた新たなモデルの構築を目指します。

岡山大学は今後も、産学官民の連携を強化し自然共生と地域文化の再生を両立させる新しい地域共創の形を追求していきます。地域に根ざした活動を通じて、多くの人々に持続可能な未来を提供するための取り組みにぜひ注目してください。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。