地域社会と生成AIを融合した新教育システムの実現に向けての挑戦

新教育システムの新たな挑戦

2025年3月2日、公益社団法人日本青年会議所(以下、日本JC)は、新しい教育の形を提案する分科会「未来を創る地域共育〜個別最適な学びの実現〜」を、NPO法人フリースクール全国ネットワーク主催の「第15回JDEC〜フリースクール全国大会〜」にて開催しました。教育における革新を目指し、生成AIを活用しながら地域社会との連携を強化するこのプログラム、その全容に迫ります。

新教育システム「Positive Learning Program」

日本JCでは、現代の教育課題に対応する「Positive Learning Program(PLP)」を開発中です。このプログラムは、生成AIを駆使して個々の子どもに最適化された学びを提供し、地域社会の住民や企業と連携して教育を進めることを目指しています。その核心には、子どもたちそれぞれの個性を尊重し、能力を引き上げる新しいアプローチが存在します。

従来の教育システムでは、教育者の不足や負担が問題視されがちですが、PLPでは生成AIを活用して、地域との協働による新しい学びの道を切り開いていこうとしています。教育者が少ないという課題を逆手に取り、AIがそのニーズを補完することで、これまで実現できなかった学びの場が創出されるのです。

分科会の実施概要

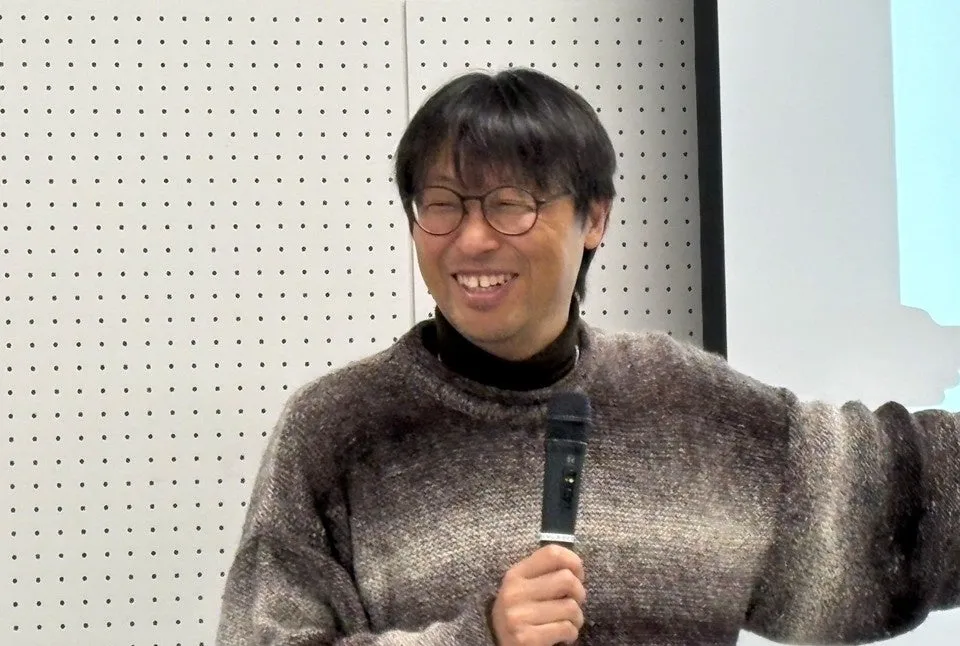

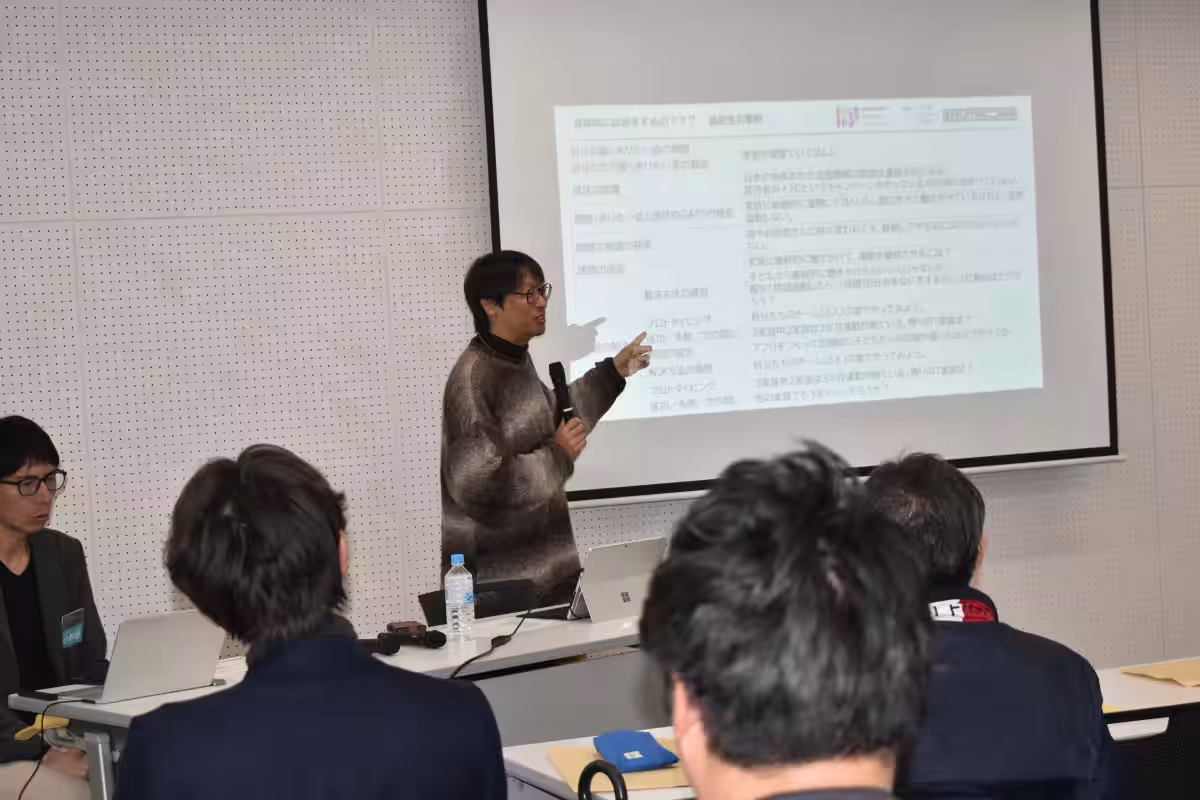

この日、分科会は神戸市中央区の文化センターで開催され、約35名の参加者が集まりました。フリースクール関係者や教育者たちとともに、金子嘉宏教授(東京学芸大学)が「未来を創る地域共育〜個別最適な学びの実現〜」をテーマに講演し、その後、実際にワークシートを用いた体験を通じて具体的な学びを深める時間が設けられました。

講演内容と体験学習

講演では、金子教授が現代教育における問題点や、STEAM教育における個別最適な学びの事例を提示し、地域共育の重要性についても強調しました。特に地域の人々が積極的に教育に関与することが、未来の教育において不可欠であると訴えかけました。

その後のワークショップでは、参加者がチームを作り、金子教授が紹介した実例に基づいて、子どもの視点を体験する活動に取り組みました。コミュニケーション方法を学び、子どもの興味を引くためのアプローチを共有することで、自らの教育方法に対する新たな理解を深めたのです。

参加者からは「想像力と論理的思考が磨かれる、未来を切り開く学びの体験だった」といった感想が寄せられ、学びの楽しさと可能性を実感する貴重な機会となったことが伺えます。

まとめと今後の展望

生成AIと地域社会を繋ぐこの新たな教育システムは、子どもたちの未来を切り拓く鍵となるでしょう。今後も日本JCおよびその活動に注目し、地域共育の実現に向けたさらなる展開を見守りたいと思います。教育環境の変革は始まったばかりであり、私たち一人一人がその一端を担うことが期待されています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。