千代田区立九段中等教育学校が導入した生成AI「otomotto」の新たな教育の形

千代田区立九段中等教育学校が導入した生成AI「otomotto」の新たな教育の形

東京都千代田区に位置する九段中等教育学校は、最新の生成AIツール「otomotto」を導入し、これまでの教育スタイルを革新しています。この取り組みは、文部科学省が指定したリーディングDXスクールとしての先進的なアプローチの一環です。今回は、教育現場でのAI活用の実態と、その意義について詳しくお伝えします。

「otomotto」の誕生背景

「otomotto」の開発には、アルサーガパートナーズ株式会社が大きく関与しています。2023年10月には、同社が提供する生成AIソリューションを活用した教員向けの「ChatGPT勉強会」が行われ、教員がAI技術を理解し、効果的に活用するための知識を深めました。その結果、九段中等教育学校では、生成AIを授業に取り入れるためのPoC(概念実証)が実施され、成功を収めたことから、独自のツールが開発される運びとなりました。

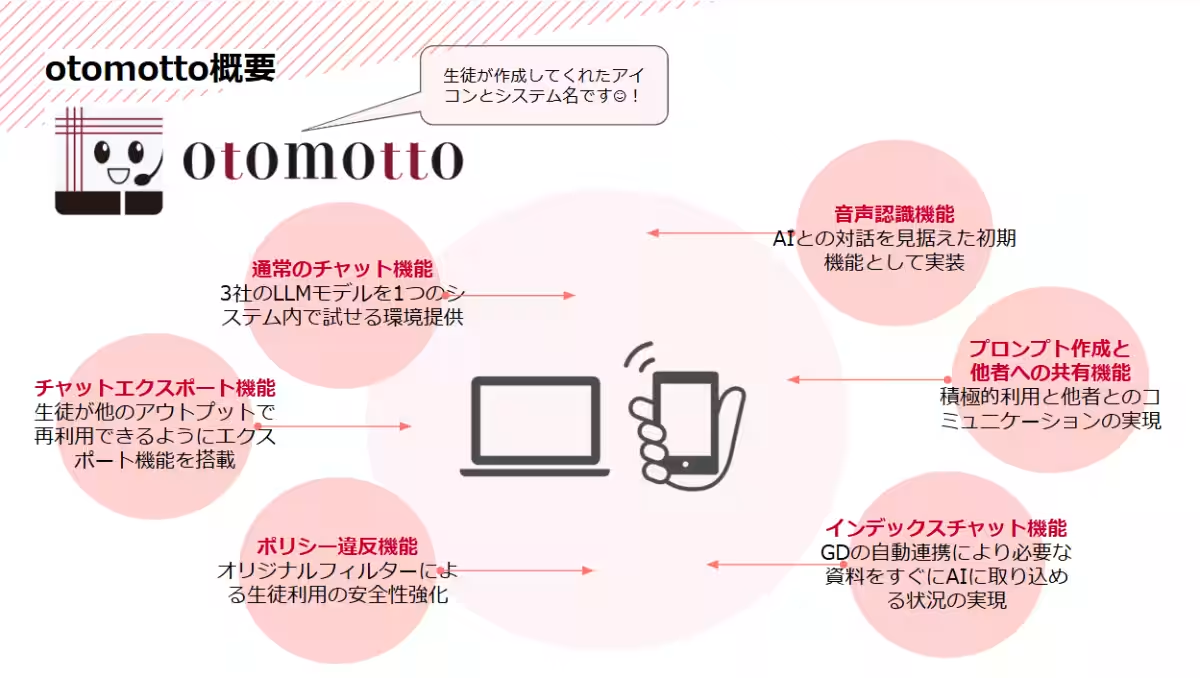

「otomotto」という名前は、生徒たちのアイデアから生まれ、アイコンデザインも彼らが参加したことで、従来のツールとは異なる親しみやすさを感じさせます。

「otomotto」の特徴

「otomotto」には多彩な機能が盛り込まれており、具体的なニーズに応じてフレキシブルに対応します。以下にその主な特徴を挙げます。

1. 多彩な生成AI活用

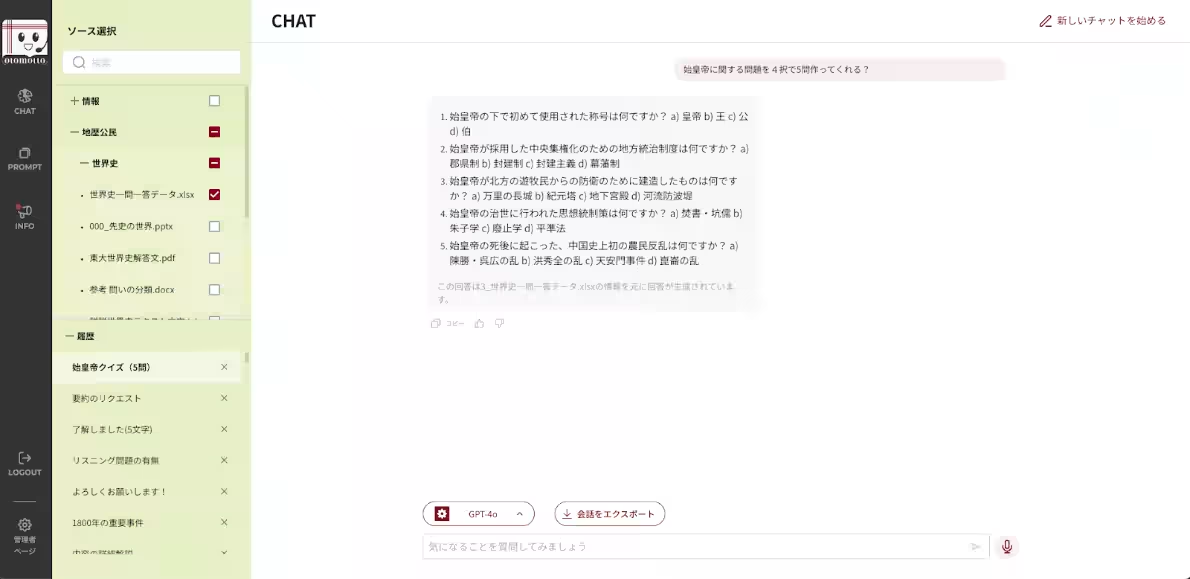

OpenAIの「GPT-4o」、Anthropicの「Claude 3 Opus」、Googleの「Gemini Pro」といった複数の大規模言語モデルから選べるため、生徒や教員の多様な要求に応えています。

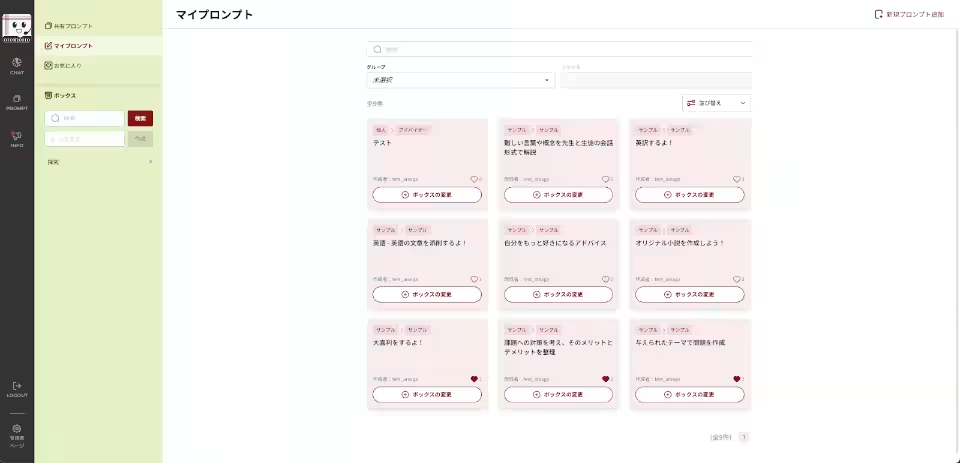

2. マイプロンプト機能

生徒と教員が独自のプロンプトを作成・共有できる機能により、互いのアイデアを刺激しあう場を提供しています。これにより、コミュニケーションが活性化し、創造的な学びが促進されています。

3. 独自コンテンツフィルター

教育目的から逸脱することがないように設計されたフィルタリング機能を搭載しています。この機能により、安全に学習を進める環境が整えられています。

4. データ連携機能

AIに対話しながら教科書情報を活用し、具体的な学習指導を行うことができるシステムも備えています。教員は、指定のフォルダにデータをアップロードするだけで、自動的に情報が組み込まれる仕組みです。

開発のプロセスとユーザー視点の取り入れ

生成AIの進化とともに、九段中等教育学校のニーズも変化していく中で、アルサーガパートナーズは「アジャイル開発」を導入し、柔軟かつ迅速な対応を実現。特に「ユーザー視点」からのフィードバックを重視し、中学生でも使いやすいUI/UXを追求しました。

生徒たち自身が参加することで、プロジェクトの新たな価値が創造され、彼らの教育に対する主体的な関与が促されています。定期的に行われる学校とのミーティングを通じて、開発チームと教育現場の意見交換が行われ、関係者全員が同じ目標に向かって進むことが可能となりました。

九段中等教育学校の教育理念

千代田区立九段中等教育学校は、教育の多様性を重視し、創造的思考力や課題解決力の育成を目指しています。「otomotto」は、この教育理念の具現化といえる存在です。生徒はAIを活用することで、単に答えを得るのみならず、多角的な思考を持つことが求められ、深い学びの体験が展開されています。

今後の展望

導入から順調に業務を運営している「otomotto」。今後は教員向けの機能を充実させ、教育現場の効率化と働き方改革にも寄与することが期待されています。アルサーガパートナーズは、今後も教育に貢献し続け、社会のニーズに応えながら進化し続けることでしょう。

九段中等教育学校の生徒、保護者、教員たちは、「otomotto」を通じて、未来の教育を共に創り出すパートナーとして、さらなる成長を目指しています。 このような教育の未来を見据えた取り組みが、東京の教育現場でどのように実を結んでいくのか、注目が集まるところです。

関連リンク

サードペディア百科事典: 生成AI アルサーガパートナーズ 千代田区立九段中等教育学校

トピックス(習い事)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。