オス同士の闘争が精子供給量に与える影響を岡山大学が発見

オス同士の闘争が精子の供給量に与える影響を岡山大学が発見

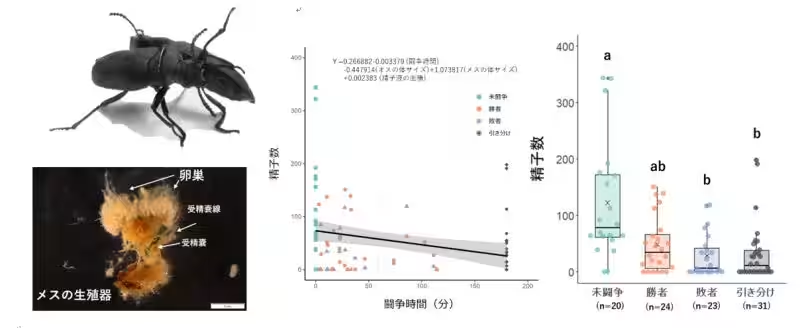

国立大学法人岡山大学の研究者たちは、オス同士の交尾を巡る闘争の影響を探求し、新たな知見を得ました。彼らは、ツヤケシオオゴミムシダマシ(通称:ジャイアントミルワーム)のオス同士が脚をかみ合って闘う様子を観察しました。この研究から、闘争に負けたオスがメスに精子を渡す能力にどのように影響を及ぼすかが明らかになりました。

「負けたオスは精子供給が減少」

研究結果によると、敗れたオスは戦いに参加しなかったオスと比較して、メスに精子を効果的に供給できないことが判明しました。従来の研究では、負けたオスがメスに渡す精子の数を増やすことが多いとされていましたが、今回の結果は従来の見解とは全く逆でした。さらに、闘争が長引くにつれて、戦ったオスがメスに渡す精子の量が著しく減少することも発見されました。

この研究は、岡山大学大学院環境生命自然科学研究科の松浦輝尚大学院生と宮竹貴久教授によるもので、オス同士の闘争が子孫を残す能力にどのような影響を与えるかを調査しました。特に、オスの体サイズにも注目し、小型のオスほどメスに渡す精子の量が増えることもわかりました。

新たな発見が意味すること

この研究は、エコロジーや進化生物学の分野において重要な意義を持っています。オス同士の闘争の結果が精子の量に影響を及ぼし、それが最終的にオスの子孫の数にまで繋がるメカニズムを理解することは、動物の繁殖行動の理解を深める手助けとなります。オスが持つ身体的能力や闘争の状態が、どのように生殖成功に結びつくかを探ることは、今後の研究にとって価値のあるテーマです。

また、この発見は進化の過程における競争のダイナミクスを再評価するきっかけともなるでしょう。多くの昆虫種が持つ独自の進化戦略や適応能力が、この研究によって新たに浮き彫りにされるかもしれません。

研究結果の公表

本研究の成果は、2025年6月16日に日本動物行動学会誌「Journal of Ethology」に掲載されました。記事では、闘争が精子供給にどのように影響しているか、具体的なメカニズムに迫る内容が詳しく述べられています。特に、進化生物学者にとって興味深いのは、敗北が生殖成績にどのように関与するかを明らかにすることで、今後の研究の重要な基盤となり得る点です。

未来への展望

岡山大学のこの研究は、昆虫生態学や進化生物学における新たな発見を促進するだけではなく、男女の交尾戦略の理解を深め、広範な生物学的な問いへの答えを探る手助けとなります。今後、多様な昆虫種を対象にしたさらなる研究が行われることが期待されており、進化のメカニズムに対する理解が一層深まるでしょう。

このように、岡山大学の研究チームが新たに発見した「闘争の代償」と、その生物学的な意義は、私たちにとって興味深い思索の材料を提供してくれます。これからも昆虫の生態や行動に関する研究が進展し、新たな視点が提示されることを楽しみにしています。

関連リンク

サードペディア百科事典: 岡山大学 ジャイアントミルワーム 昆虫行動

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。