岡山大学が誇る革新的な技術、テラヘルツ波で生体分子をリアルタイム視覚化!

岡山大学が開発したテラヘルツ波技術が生体分子研究に革新をもたらす

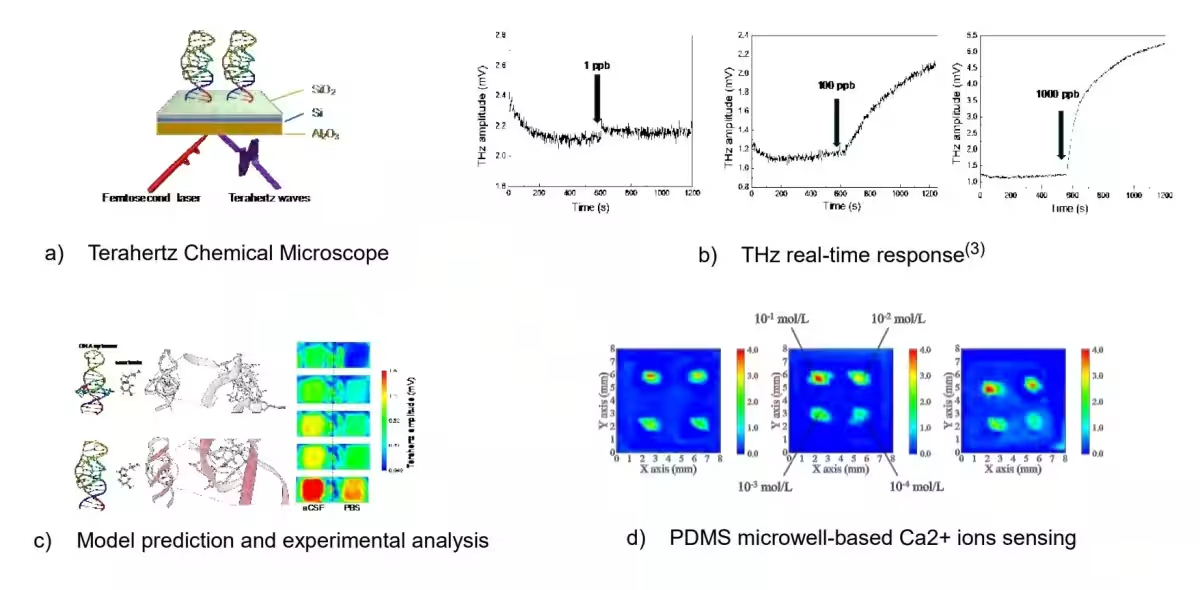

国立大学法人岡山大学の研究チームが、テラヘルツ波ケミカル顕微鏡を用いて、DNAアプタマーと神経伝達物質(セロトニン、ドーパミン)の相互作用を高感度で測定し、表面電位の変化をリアルタイムで可視化するという革新的な技術を発表しました。この技術により、今まで探索されてこなかった生体分子の動的挙動や相互作用の詳細なメカニズムが明らかにされることが期待されます。

新たな発見の背景

この研究は、岡山大学の王璡准教授が率いる医用材料部門の先端医用電子工学研究室で行われ、世代を超えた先進的な技術の融合が実現しました。特に、2024年にノーベル化学賞を受賞したAlphaFoldの利用により、分子モデリングの精度が格段に向上し、神経伝達物質との相互作用をより深く理解することが可能となりました。

テラヘルツ波ケミカル顕微鏡の特長

テラヘルツ波は、微細な物質の特性を調べるのに適した波長を持っており、生体の内部構造を非破壊で、かつ高精度に観察することができます。この新技術を用いることで、特定の生体分子、特に神経伝達物質とDNAアプタマーの結合や変化をリアルタイムで観察できるため、疾患のメカニズム解明や新たな診断法の開発が進むと考えられています。

興味深い成果

研究の成果は、2025年1月13日に科学雑誌『Biosensors』に掲載されました。これにより、神経疾患の早期発見や個別化医療の実現に貢献する可能性が広がっています。特に、セロトニンやドーパミンといった神経伝達物質の動きがリアルタイムに可視化されることで、神経系のさまざまな疾患に対する理解が深まることが期待されています。

今後の展望

将来的には、さらなる多様な分子の検出を行い、実用化に向けた研究を進めていく予定です。また、王璡准教授も、「この技術をさらに発展させ、さまざまな分野で応用できるようにしたい」と強調しており、共同研究や応用開発に関心のある方々とのコラボレーションも期待しています。

この革新的な研究結果は、今後の医療現場において生体分子に関する新たな知見をもたらし、健康の維持や医療の効率化に大きく寄与するでしょう。岡山大学の取り組みが、地域社会や世界中の人々の健康向上に貢献することを楽しみにしています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。