岡山大学が切り拓く液体ヘリウムのリサイクルネットワークへの取り組み

岡山大学が切り拓く液体ヘリウムのリサイクルネットワークへの取り組み

岡山大学は、研究活動に不可欠な液体ヘリウムのリサイクルを通じた安定供給の推進を目的とした「中四国・播磨ヘリウムリサイクルネットワーク」(通称:中四国・播磨HeReNet)を立ち上げるべく、学外説明会をオンラインで4回にわたって実施しました。この説明会では、大学・研究機関・高専など8つの連携機関からの関係者が参加し、今後の展望や具体的な取り組みについて意見交換が行われました。

ヘリウムの重要性と現状の課題

液体ヘリウムは、主に研究機器や医療機器で使用される冷却剤です。しかし、日本国内では液体ヘリウムが全て輸入に依存しており、近年のコロナ禍や国際的な緊張によって価格が高騰しています。このため、多くの研究機関が液体ヘリウムの入手に苦しんでおり、研究の進行に支障を来しています。

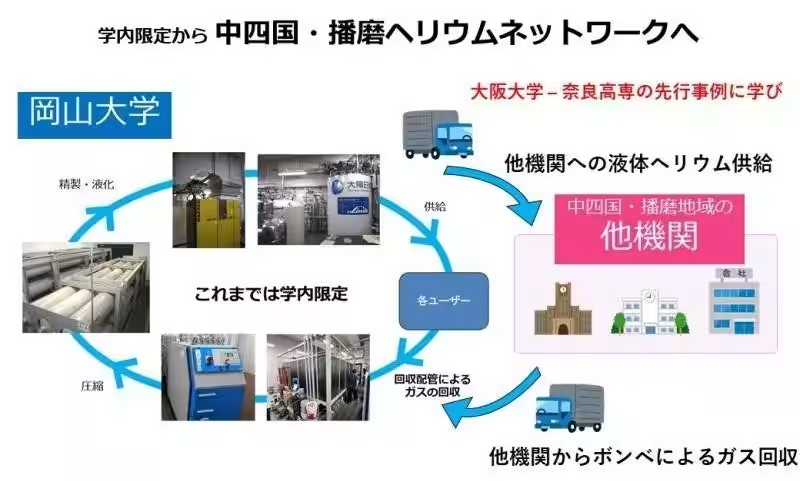

岡山大学は、これに対抗するため、液体ヘリウムのリサイクルシステムを独自に構築してきました。具体的には、学内の研究機器から排出されるヘリウムガスを回収し、再液化して供給する仕組みを整えています。この循環利用が実現可能になったことで、学内でのヘリウム使用が一層効率化されています。

「中四国・播磨HeReNet」の概要

「中四国・播磨HeReNet」は、岡山大学が地域の他の大学や研究機関と連携し、広域でのヘリウムのリサイクルを目指す取り組みです。具体的には、ヘリウムを使用した研究機関から発生した廃ガスをガスバッグで回収し、圧縮機を通じて運搬するシステムが導入されます。このようにして、ヘリウムの供給体制を地域全体で確立し、研究機関間の連携を強化することが期待されています。

これにより、液体ヘリウムの安定供給が可能になり、研究開発の幅が広がることが見込まれています。また、岡山大学が地域の中核としてこのプロジェクトを推進することで、国内外の研究力を向上させる一助となるでしょう。

地域研究の未来に向けて

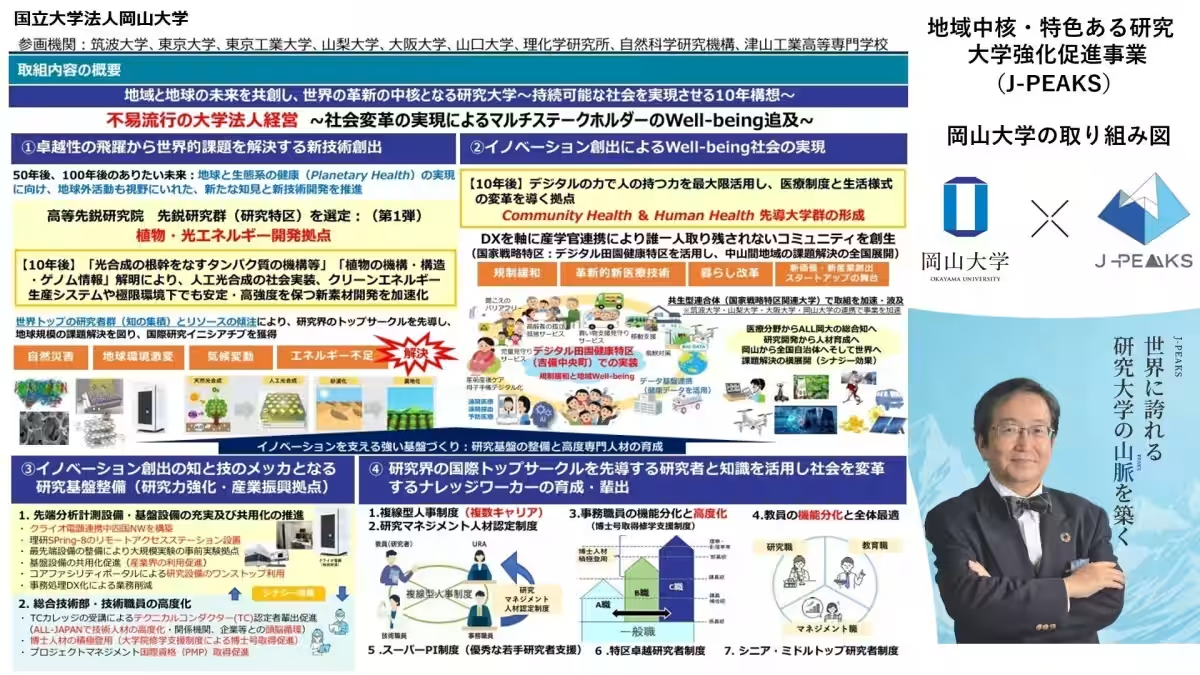

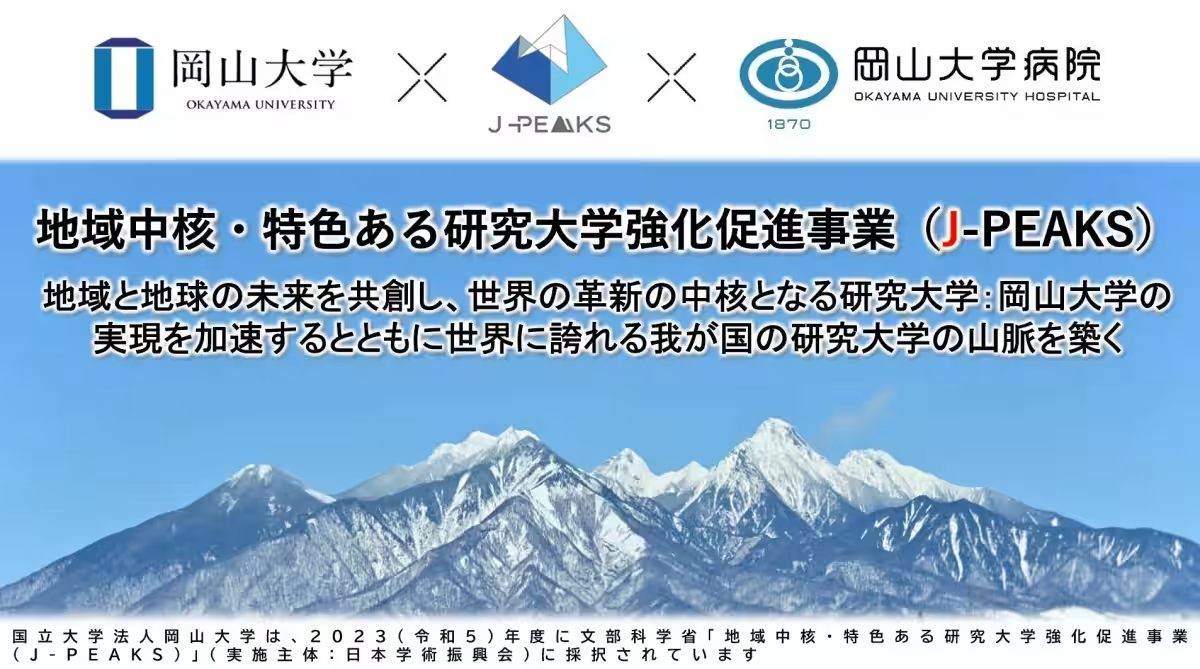

岡山大学では、文部科学省の「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)」に採択され、地域と連携しながら持続可能な研究環境を構築することを目指しています。ヘリウムの地域供給体制の整備は、その一環として位置付けられており、研究機関や企業と協力しながら進められています。

学長のビジョン

岡山大学の那須保友学長は、「中四国・播磨HeReNet」は、他の大学や機関との連携を通じて液体ヘリウムの効果的な利用を促進し、持続可能な研究基盤の構築を目指す取り組みであると強調しています。彼の述べるように、地域に根ざした研究活動が新たなイノベーションを生み出すことが期待されます。

今後、岡山大学と連携機関のさらなる取り組みに注目し、地域としての研究力向上に期待が高まることでしょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。