少子化に立ち向かう保育業界の変革と未来の展望

少子化に立ち向かう保育業界の変革と未来の展望

2024年の日本では、合計特殊出生率が1.15にまで低下しました。この歴史的な数字は、もはや一時的なトレンドなどではなく、私たちの社会構造そのものに根深い影響を及ぼしています。特に発表された出生数は68万6061人で、前年比で4万7000人減少しており、これは驚くべき深刻な問題です。この状況を背景に、保育業界は大きな変革を迫られています。

保育業界の危機の深刻化

少子化が進む日本において、出生率低下により保育需要は急速に減少しています。この変化に対応できない保育業界は、今や生存の危機に直面しています。特に注目すべきは、東京都の出生率が0.96という全国最低を記録していることです。これにより、人口を支える子どもの数が劇的に減少し、保育施設の定員充足率が低下するなど、事業運営に直結する問題が顕在化しています。

保育事業者は、母数が減少する中でいかにして運営を継続し、子育て支援を効果的に行うかという難題に直面。特に、従来の保育モデルに依存している場合、事業は持続不可能になる恐れがあります。そこで、この業界が直面する課題を解決するためには、他業界との連携が不可欠となります。

産業連携の重要性

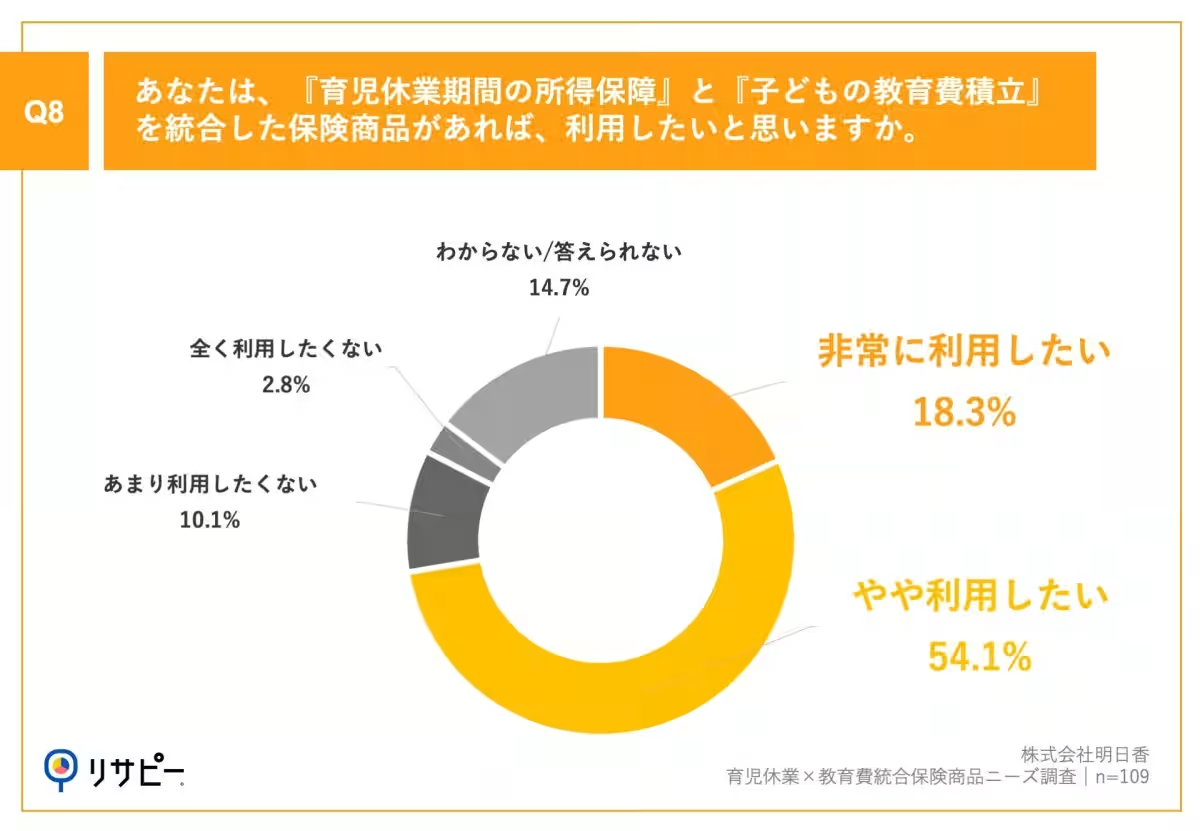

保育業界だけでは問題解決は難しく、他業界とのアライアンスが求められます。例えば、保険業界との連携が考えられます。損保ジャパンが開発した不登校児童向け保険商品のように、教育や福祉との交わりを持つことで新たな価値を創出し、保育事業の安定化を図ることができるでしょう。このように、保育利用中のリスクをダイレクトにサポートできる商品は、利用者にとって大きな安心になるでしょう。さらに、経営安定化を支援する保険商品も構想することができ、これにより保育業界の事業展開にも大きなメリットをもたらすことが期待されます。

社会的インフラの再構築

保育業界の変革は単なるビジネス戦略にとどまらず、日本の子育てに対する社会インフラを根本から見直す動きへと繋がっていくでしょう。保育業界が「連合」を組むことで、企業同士が協力し合い、さまざまなニーズに応じた支援体系を整えることができるようになります。このような環境の整備は、子どもを育てる上でのリスクや不安を軽減し、多様性のある社会作りに寄与すると同時に、出生因素の改善に結びつくかもしれません。

多様なニーズに応えるモデル

また、共働き世帯や地域特有の要望に目を向けた保育サービスの提供も考える必要があります。利用者一人一人に寄り添った個別対応ができる体制と、従来型の画一的なサービスを越えた新たなニーズを掴むことが大切です。特に都市部では、出産を希望する層が減少していることから、地域特性に基づいた多様なサービス提供こそが、業界に再生の光をもたらすでしょう。このような展望が生まれつつある現在、保育業界としての使命はますます重くなっています。

まとめ

少子化が浸透する日本において、保育業界が直面する課題は困難ながらも新たな価値を創出する可能性を孕んでいます。業界の連携を通じて、従来の枠組みを超えた新しい子育て支援モデルの構築が急務です。この変革を進めることで、日本の未来を支える立場となり、持続可能な社会を実現するための礎を築いていくことが期待されます。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。