やる気を引き出すホルモンの鍵を岡山大学が発見!

やる気を引き出すホルモンの発見

2025年7月14日、国立大学法人岡山大学からの発表が話題を呼んでいます。岡山大学の学術研究院環境生命自然科学学域に所属する相澤清香准教授らのチームによる研究で、ホルモンの一種であるニューロメジンUが、モチベーションの調節に重要であることが明らかになりました。この研究の成果は、意欲低下やホルモン異常、さらには体内時計の乱れに関連した疾患の理解にも寄与する可能性があります。

研究の背景

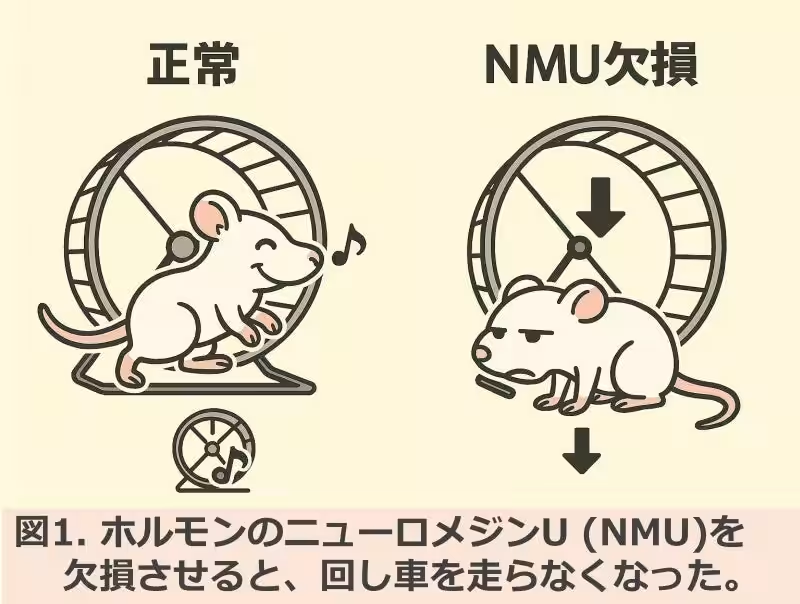

本研究では、遺伝子改変を行ったラットを用いて、ニューロメジンUの欠損がもたらす影響を検証しました。その結果、このホルモンを欠損したラットは、通常のラットに比べ、運動行動の一つである「輪まわし活動」が著しく低下していることが確認されました。輪まわし活動とは、ラットが回し車を使って運動することで、意欲的な行動の一環とされています。

モチベーションとホルモンの関係

さらに興味深いのは、ニューロメジンUが欠乏しているラットでは、男性ホルモンであるテストステロンの正常なリズムが崩れ、日内のピークすら見られなくなったことです。このことから、ホルモンのリズムがモチベーションにどのように影響するのか、その新たなメカニズムが示されたといえます。

研究の意義

研究チームは、この発見が意欲低下やホルモンの異常、さらには体内時計の乱れが原因となる様々な疾患に対応する新しい治療ターゲットの開発につながることを期待しています。これにより、個人のやる気やモチベーションを太くサポートする道が開けるかもしれません。

研究者のコメント

相澤准教授は、「運動にはモチベーションが不可欠です。この研究が、皆さんの『やる気スイッチ』を理解する手助けになれば嬉しい」と熱い思いを語ります。この研究結果が公表されたことに対して、地域の人々や世界中で必要とされる大きな研究であることが感じられます。

今後の展望

この研究成果は国際学術誌『Endocrinology』に掲載されており、今後も新たな研究や応用が期待されます。岡山大学のこの取り組みが、日本の科学界での新たな風を呼び寄せ、医学や心理学、教育など多くの分野において活かされることが願われます。

参考リンク

岡山大学は持続可能な開発目標(SDGs)を支援し、地域社会と連携しながら特色ある研究大学を目指して活動しています。

トピックス(グルメ)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。