生成AI活用で変わる大学受験の未来とその可能性

大学受験と生成AIの未来

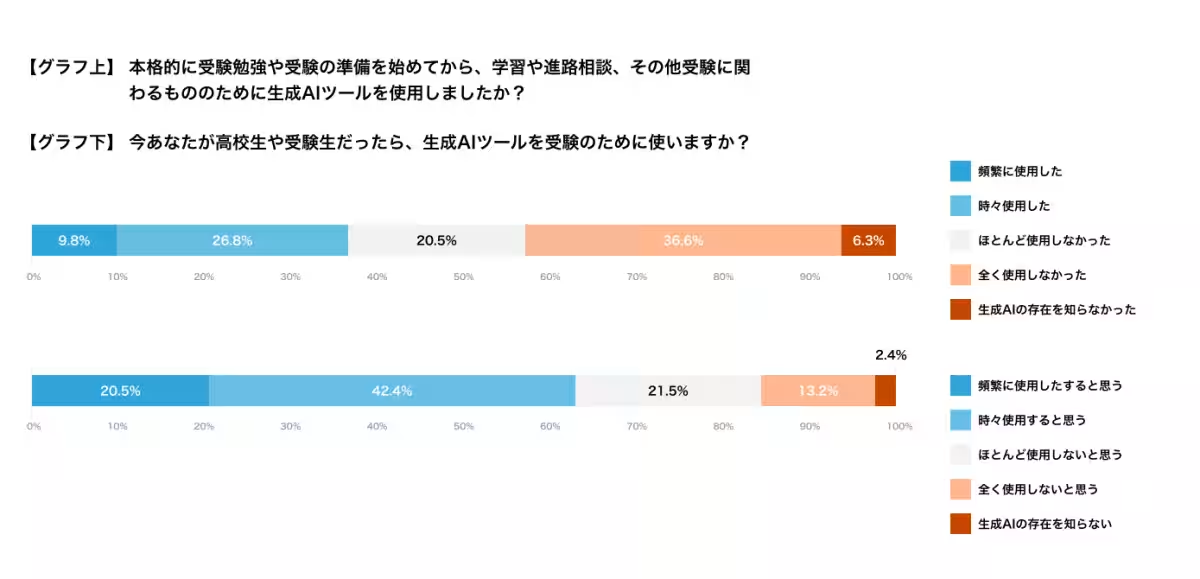

近年、教育界において生成AIの利用が注目を集めています。特に大学受験における活用は、学生や教育者に新たな可能性をもたらしているようです。Hanji株式会社が運営する「Knock 教育AIラボ」による調査によれば、2025年に大学入学予定の学生の62%が、もし今高校生であれば生成AIを入試準備に利用したいと回答しています。その中で実際の利用率は37%で、生成AIツールへの関心は高まっていることが伺えます。

生成AIの学習支援。

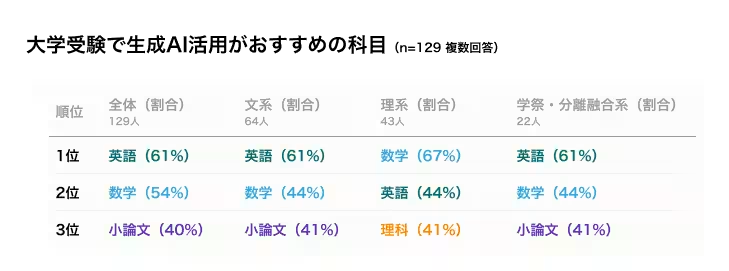

調査によると、受験生が実際に生成AIを活用した科目のトップ3は、英語、数学、小論文であり、英語が1位という結果になりました。これは、文系・理系どちらの学生にも必要なスキルであることから必然的な結果といえるでしょう。それに対して数学も2位にランクインしており、特に数学学習における支援が求められていることを示しています。

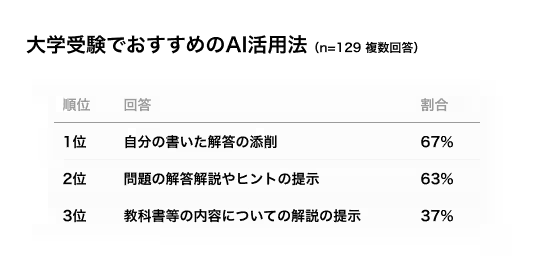

使用したい用途

受験生が生成AIをどのように活用したいかの利用用途のトップ3では、「自分の書いた解答の添削」(68%)、「問題の解答解説やヒントの提示」(63%)、そして「教科書等の内容についての解説の提示」(37%)が挙げられました。特に対話形式でのヒント提供や面接対策が評価されていることから、生成AIの利点が際立っています。

受験における信頼感

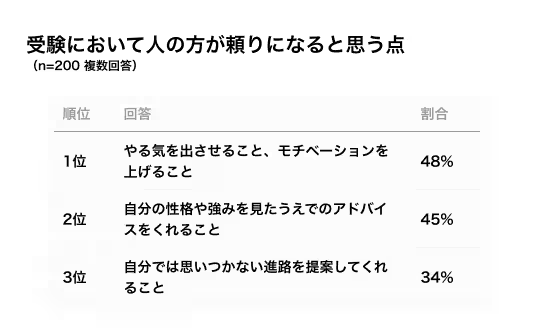

一方で、受験において人の手を頼ることが必要だと思う点として、「やる気を引き出すこと」「自分の特性を考慮したアドバイス」「新しい進路の提案」が上位に挙げられています。これは、AIの補完的な役割を示しており、単独での利用よりも人とAIの共存が望まれるかもしれません。

生成AIの利点と注意点

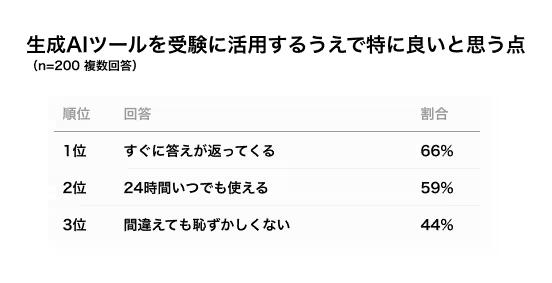

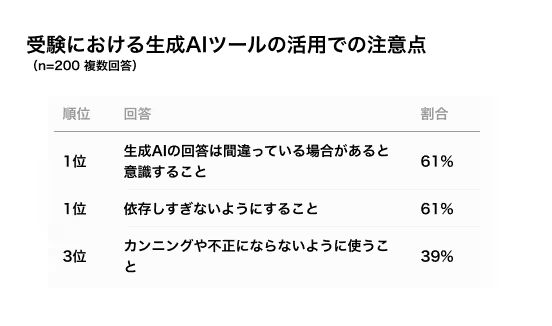

生成AIツールの利用においては、すぐに答えが得られること(66%)、24時間いつでも利用可能(59%)、間違えても気を使わずに尋ねられる(44%)という点が好評です。ただし、注意点として「生成AIの回答が間違っている場合がある」と認識することや「依存しすぎないようにする」といった意識が求められていることも調査から分かりました。このようなリテラシーを持つことは、受験生にとって極めて重要です。

今後の展望

今回の調査結果からは、生成AIの利用が普及しつつある一方で、今後の入試形態の多様化や受験戦略の個別化が求められることが見えてきます。大学側も多様な優秀な学生を採用するため、さまざまな入試形式が導入されるでしょう。このような状況を受け、受験生自身が効率的に準備を進めるために生成AIをうまく活用していくことが重要です。

生成AIに対する理解が深まることで、学生たちの活用スキルも向上しています。彼らは受験準備において、生成AIをただ利用するだけでなく、いかにうまく利用するかにシフトしています。今後は、学習専用のAIツールや進路選択支援ツールが増えることで、さらに多くの学生が生成AIを使いこなすようになると見込まれています。教育の現場における生成AIの役割は、今後ますます重要性を増すでしょう。さらなる詳細は「Knock 教育AIラボ」にて公開されているため、ぜひそちらもご覧ください。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。