植物の乾燥耐性向上に貢献する新たな研究成果が発表

研究成果に見るミオシンXIの新たな役割

近年、気候変動の影響により深刻化する干ばつの問題が、農業において大きな課題となっています。これに対して、早稲田大学の富永基樹教授と博士後期課程の劉海洋氏による研究が、新たな光を当てました。この研究は、植物細胞内のモータータンパク質であるミオシンXIが、植物の干ばつ耐性を向上させる重要な役割を果たすことを示しています。

研究の背景

植物が気候ストレスに適応する能力は、農業生産の持続性にとって極めて重要です。特に、干ばつのような水不足の状況では、植物は気孔を閉じることで水分の損失を抑える必要があります。ミオシンXIというモータータンパク質がこのプロセスにどのように関与しているのか、長年の研究によりその具体的なメカニズムが明らかになりつつあります。

研究の成果

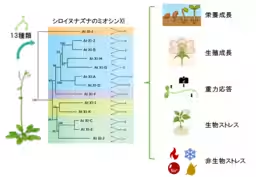

富永教授のチームは、モデル植物であるシロイヌナズナを用いて、ミオシンXI遺伝子を欠損させた多重変異体の挙動を観察しました。その結果、この変異体は干ばつストレスに非常に弱く、特に水分の喪失速度が野生種の約4倍に達することが確認されました。これは、ミオシンXIの機能が植物の水分維持にとって不可欠であることを示しています。

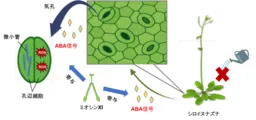

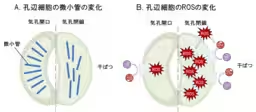

また、植物ホルモンであるアブシジン酸(ABA)の作用についても掘り下げられました。ABAは、干ばつ条件によって引き起こされる気孔の閉鎖を促す重要なシグナルですが、ミオシンXIがこの反応に関与していることが新たに明らかとなりました。具体的には、ABAが気孔を閉じる際にミオシンXIが関与し、微小管の安定性や反応性酸素種(ROS)の生成を制御していることが分かりました。

今後の展望

この研究から得られた知見は、今後の農作物の育種や水利用効率技術の開発に重要な役割を果たすと期待されています。特に、干ばつや塩ストレスといった非生物的なストレスへの耐性を持つ株の育成が可能になることで、農業の生産性を向上させ、持続可能な発展を目指すことが出来るでしょう。

研究の影響

本研究は、国際学術誌「Plant Cell Reports」に掲載される予定で、この分野における新たな潮流を生むものと考えられます。ミオシンXIとABAの相互作用に関する理解が深まることで、より研究が進み、ストレス耐性を向上させるための具体的な技術開発が期待されています。これにより、将来的には干ばつの影響を受けにくい作物が生み出されることが望まれています。

この発見は、今後、世界の農業を変革する可能性を秘めています。気候変動に立ち向かうための新たな技術や策略が求められる中、植物のストレス応答メカニズムの解明は、農業の未来を明るくする一助となるでしょう。新しい技術の開発が進むことで、人々が安心して食を享受できる社会が実現されることを期待しています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。