保育士確保の新たな展望と課題を考察する調査レポート

保育士確保の現状と新たな試み

近年、日本全国の自治体が直面している『保育士確保』問題。この重要なテーマに関する調査レポートが、キャリアフィールド株式会社から発表されました。レポートのタイトルは『保育士養成システム崩壊。〜なぜ自治体の保育士確保策は上手くいかないのか〜』です。このレポートでは、保育士確保の3つの主要採用ルートが直面している課題を深堀りし、地域での新たな人材育成の必要性を訴求しています。

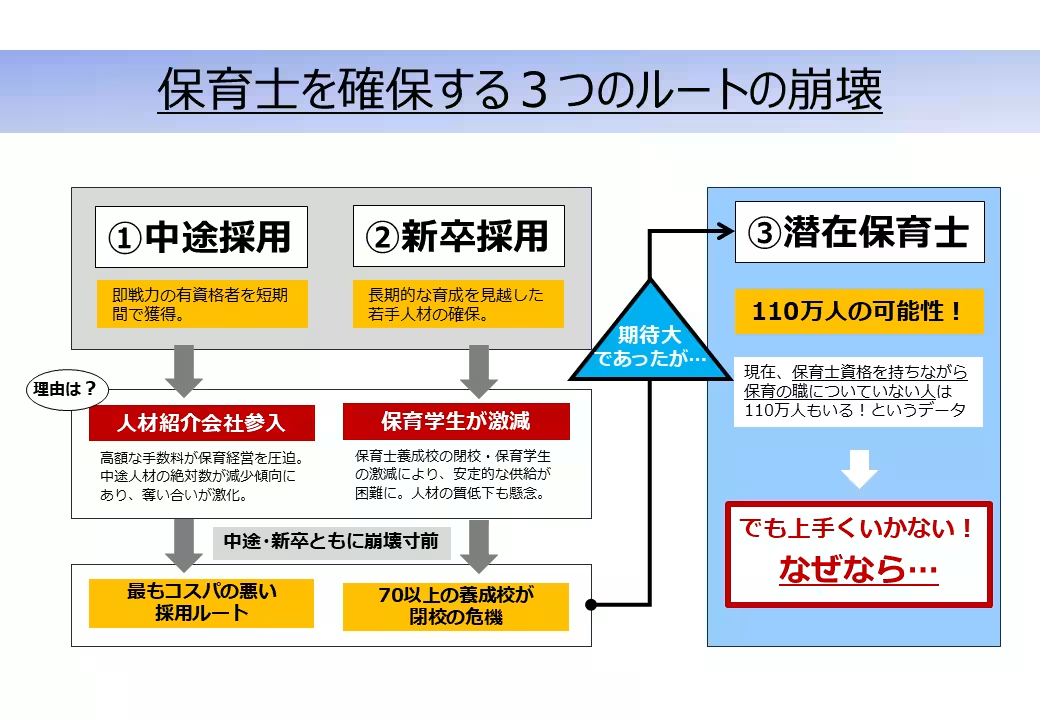

倒壊する採用ルート

これまで保育士確保の基盤となっていたのは「中途採用」「新卒採用」「潜在保育士」の3つです。しかし、現在これらのルートはそれぞれに深刻な問題を抱えており、もはや有効な手段とは言えなくなっています。

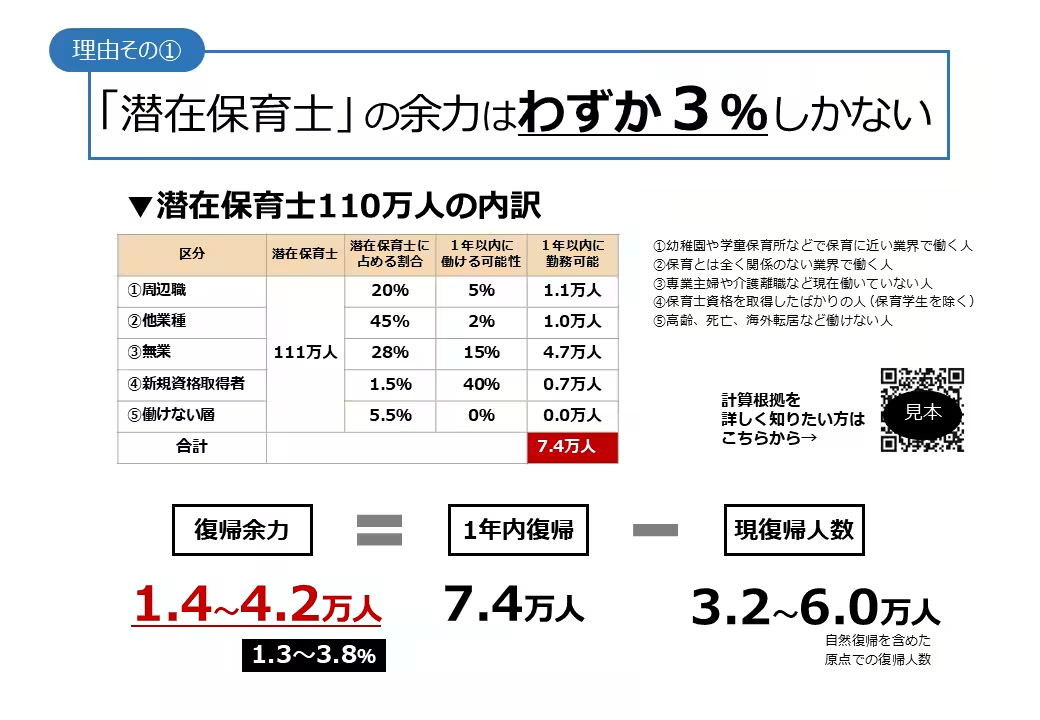

潜在保育士の期待薄

保育業界には『資格を持っているが働いていない潜在保育士が110万人いる』という期待がありました。しかし、レポートの分析によれば、この中で実際に1年以内に復帰できるのは、全体のわずか1.3%から3.8%。これは約1.4万〜4.2万人に過ぎないという結果です。潜在保育士が「宝の山」との幻想を抱いていたが、実際は「限界リソース」に過ぎないことが明らかになっています。

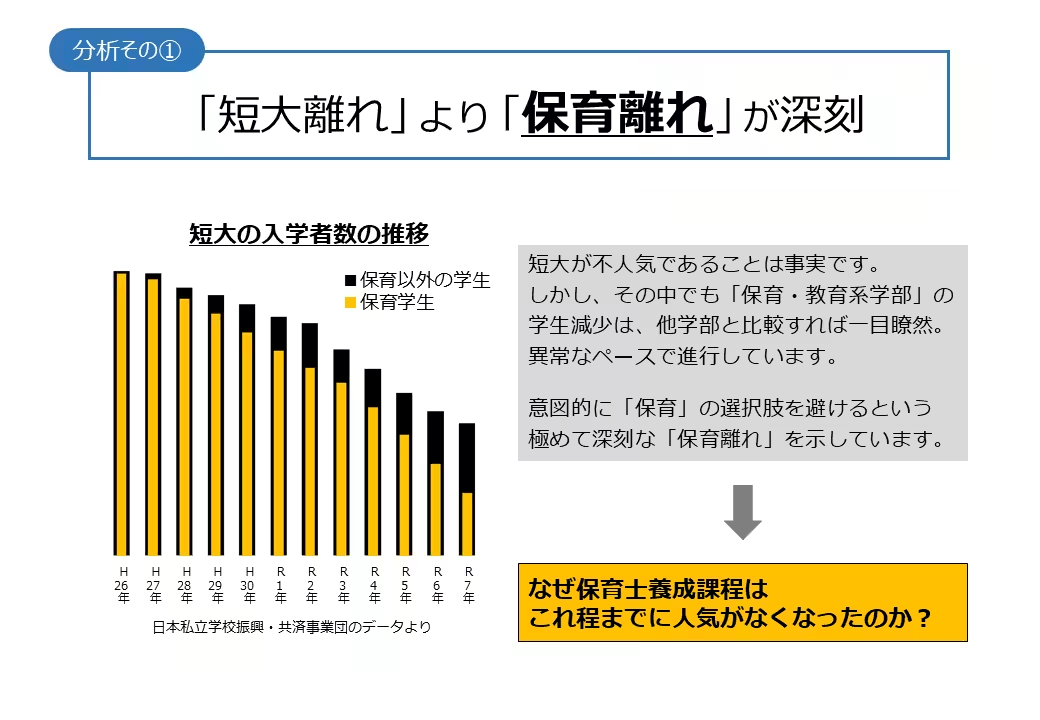

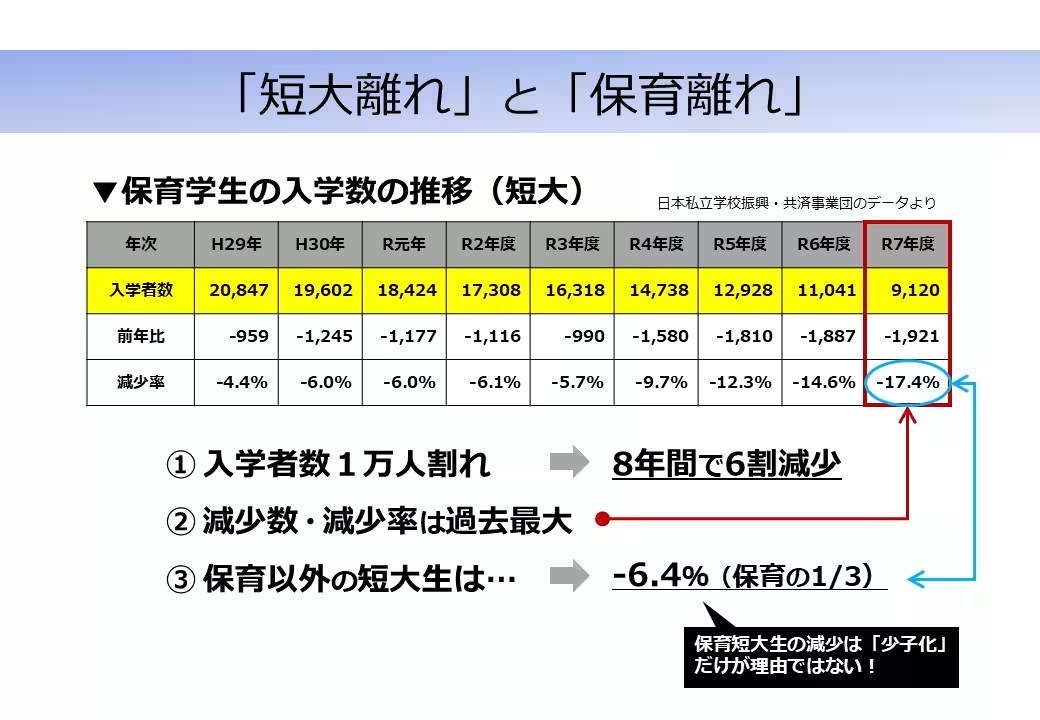

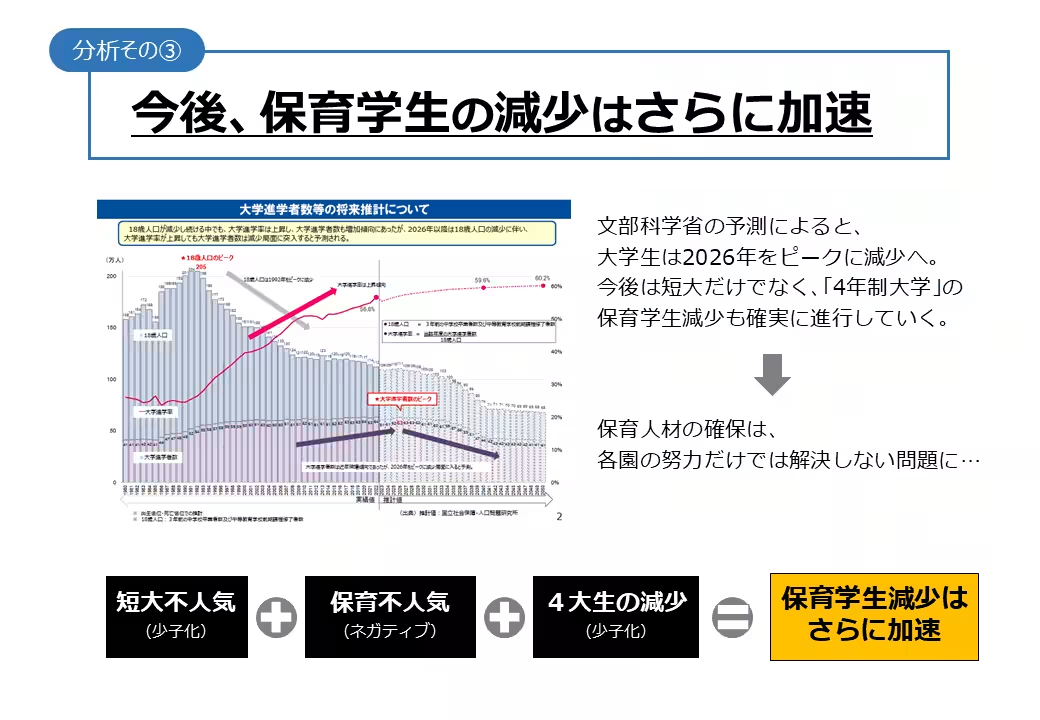

新卒採用の減少

一方で、新卒採用も冷え込んでいます。保育士養成校における学生数は、平成29年には約2万人だったのに対し、令和7年には約9千人と、わずか8年でその数は約6割減少しました。この原因は単なる少子化だけには留まらず、いわゆる『保育離れ』が進んでいる点にあります。若手人材が供給されない現状は、保育特有の問題として早急に対応が求められます。

中途採用における競争激化

また、即戦力を求める中途採用市場では、人材紹介会社の影響が大きく、獲得競争が過熱しています。このことが影響範囲を広げ、高額な紹介手数料が保育園の経営を圧迫。また、自治体がイベントなどで集めた潜在保育士も条件の良い職場を求めて人材紹介会社に流出してしまうのです。このような構造的な問題が、保育士確保の難しさを加速させています。

自治体間競争のリスク

さらに、自治体が他の地域と人材獲得を競う『独自加算』がもたらす問題も深刻です。給与上乗せや家賃補助などの政策は、隣接する自治体との間で「チキンレース」と化し、結局は全地域の人材総量を減少させる結果となります。

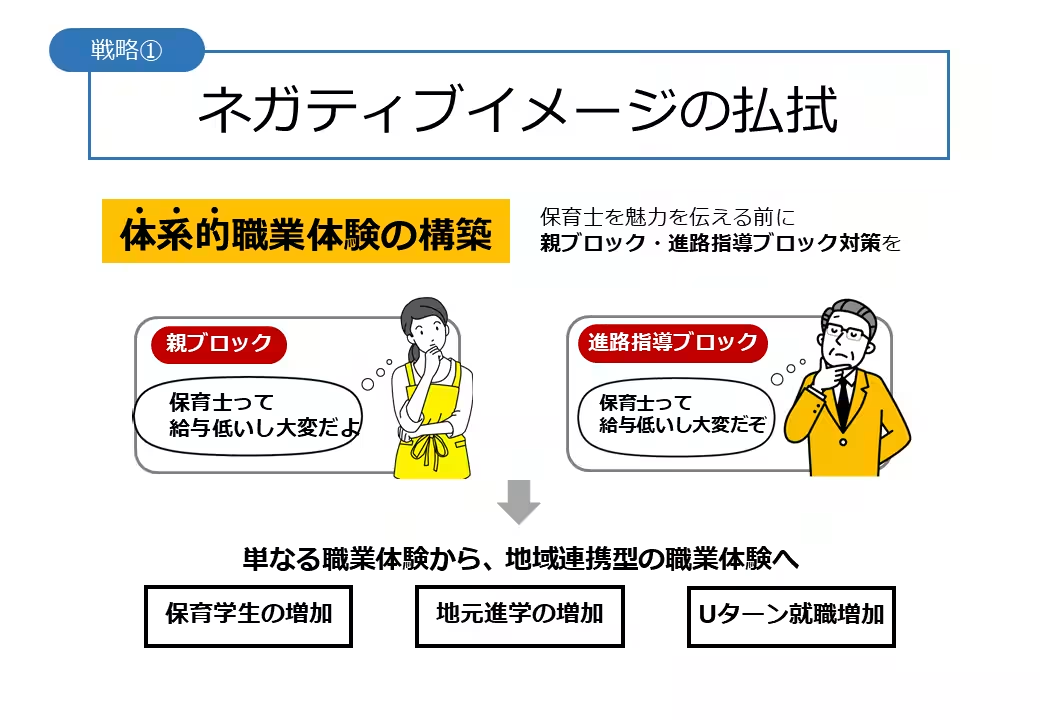

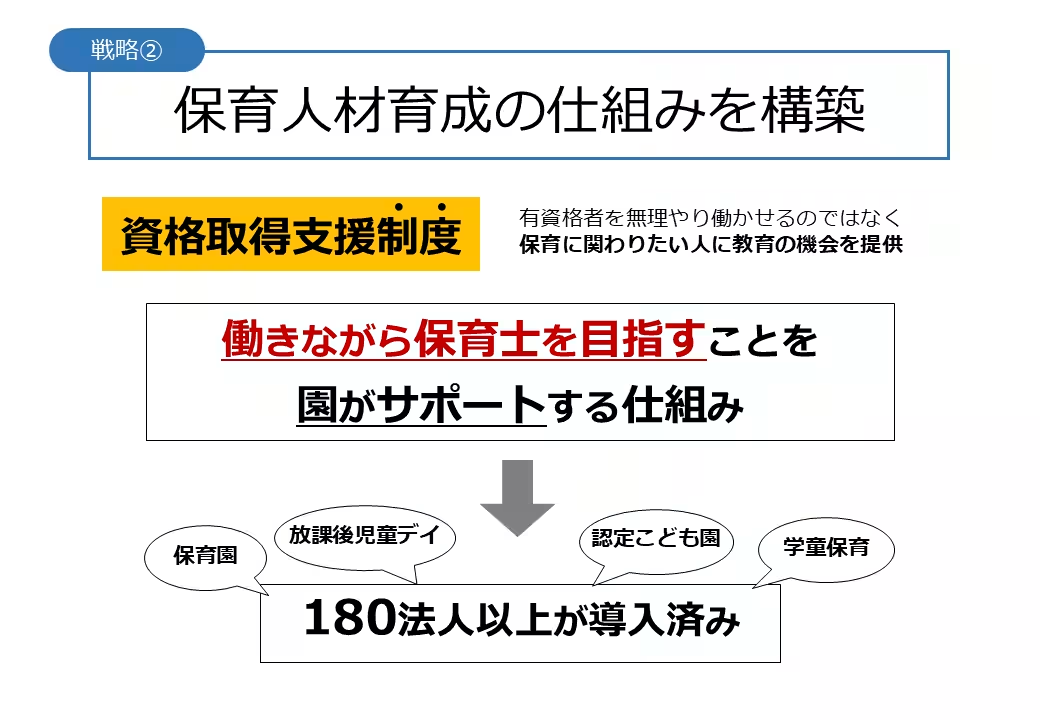

新たな解決策

これらの問題に対する解決策として、本レポートでは新たな『育てる仕組み』を提案しています。他の自治体や地域と奪い合うのではなく、無資格者を地域内で育成し、保育士資格を取得する支援制度の構築が求められています。そして、自治体はこの仕組みを導入することで、実質的な財政負担をかけずに持続的な人材育成に取り組むことができるのです。

この調査レポートは保育行政に携わる方々にとって重要な情報を提供しており、今後の人材確保戦略を考える上で欠かせない内容となっています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。