AIが企業の会計不正を未然に防ぐ新技術の全貌とは

AIによる会計不正抑止技術の革新

近年、企業における会計不正が急増しており、その対策が求められています。特に日本公認会計士協会の報告によれば、2025年3月期には56社の上場企業で会計不正が明らかになり、これは過去5年で倍増した数字です。この問題は業界全体に影響を及ぼしており、従来の監査手法の限界が明らかになっています。

従来の監査手法の限界

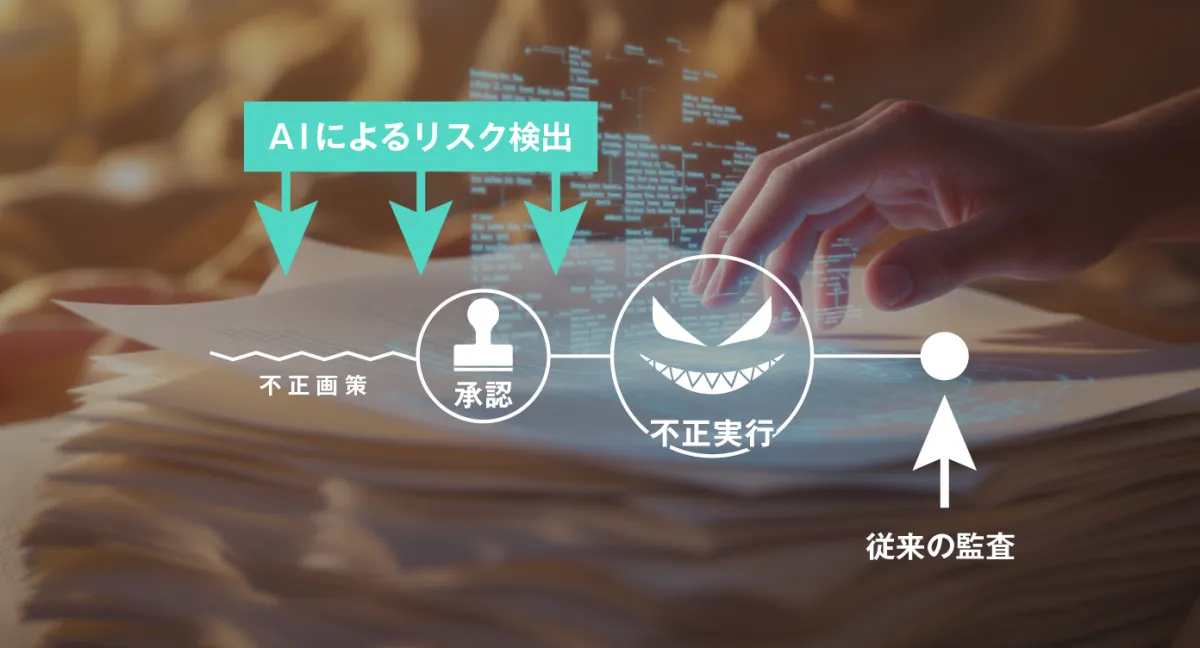

従来の監査は、重要な取引をピックアップして確認するいわゆる「試査」の手法を取っています。しかし、悪意のある不正行為はこの選択から漏れた取引の中に潜んでいることが多く、完全な再発防止には至っていません。そんな中、ジュリオ株式会社の代表取締役で、公認会計士・エンジニアでもある姥貝賢次氏は、AI技術を駆使してこの問題を解決しようとしています。

抑止力を生むAI技術の開発

「不正を検知するだけでは不十分だ」と姥貝氏は語ります。彼が目指すのは、不正を「起こさせない」環境を作り出すこと。具体的には、AIを用いて膨大な取引データを分析し、全体を精査する仕組みを導入することで、不正が行われるハードルを高くします。これにより、実行者は不正が簡単にバレると感じ、実行を躊躇するようになるといいます。

続いて、ジュリオ株式会社が開発した技術は、すでに大手企業の内部監査部門や投資部門に導入され始めており、複数の拠点での活用が実証されています。このAI技術は、大規模言語モデルと独自のアルゴリズムを駆使し、企業不正を多層的に検知するシステムです。

新技術の特許とその機能

ジュリオ株式会社は、AIを利用した会計不正対策に関して3件の特許出願を完了しています。この技術の核となるのは、「量的プレッシャー」と「質的プレッシャー」の二階建て構造です。

1. 量的プレッシャー: AIは、組織内に散在するデータを全量監視し、頻繁に不正が発生する可能性のある取引を洗い出します。

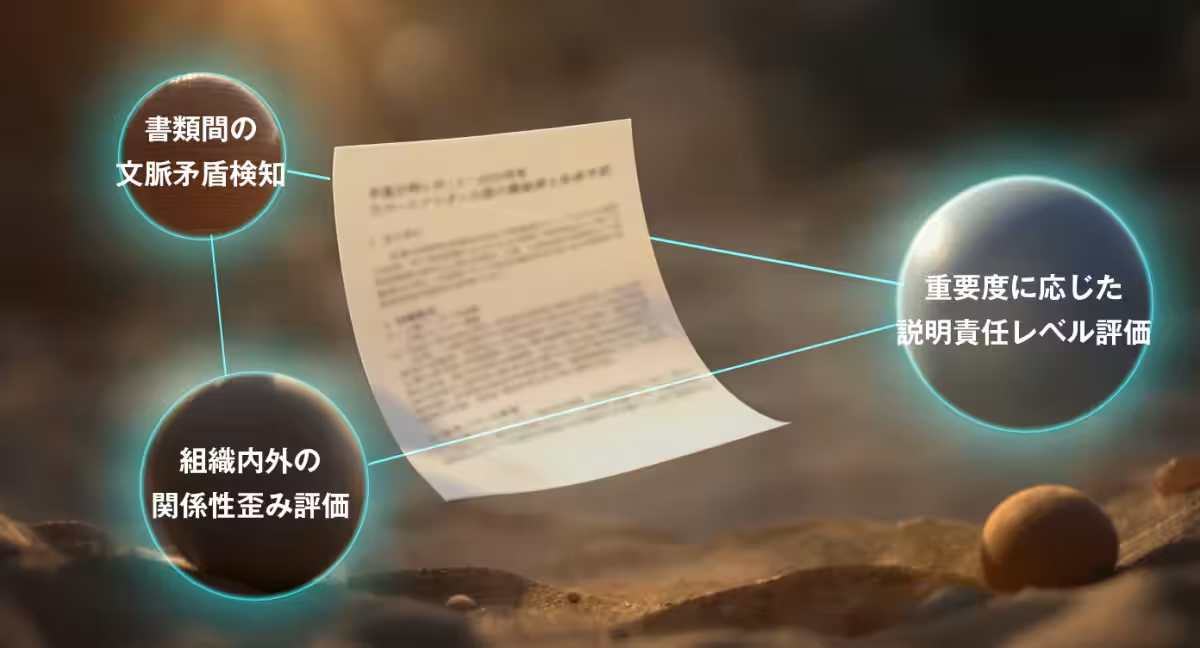

2. 質的プレッシャー: 説明文の矛盾、重要取引の曖昧さ、関係性の不自然さを自動評価し、さらに改善提案も行います。

この技術によって、例えば稟議書や契約書間の文脈矛盾を自動で検知し、組織内での不正リスクを未然に防ぎます。これにより、監査が事後的なアプローチから、事前に不正を防ぐためのアプローチへと進化するのです。

監査業務の質を向上

本技術の導入によって、監査業務の質が大幅に向上します。監査担当者は、AIが指摘したリスクの高い領域にフォーカスできるため、限られたリソースの中でもより効果的な監査を行うことが可能になります。今後、同社はこの技術を金融機関や内部監査の分野でも展開していく計画です。

姥貝賢次の思い

姥貝氏は、これまでの経験から「不正を発見することだけでは十分ではない」と強く感じています。従来の監査では見逃されがちな微妙な矛盾が、開発中のAI技術ならば浮き彫りにすることができると信じています。

「不正があっても見えない場合が多いですが、それを全体を俯瞰することで発見できる」と姥貝氏は語ります。技術が進歩し、AIが企業の不正を未然に防ぐ時代が到来することを期待しているのです。

結論

AI技術の導入により、企業の会計不正の抑止力が強化され、信頼性のある経営が実現することが期待されます。ジュリオ株式会社は、このニーズに応え、次世代のガバナンステクノロジーを提供し続けることで、企業をより健全に保つ役割を果たしていくでしょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。