自らを保つ実験室セムとAIで完全自動化への挑戦

自らを保つ実験室セムとAIで完全自動化への挑戦

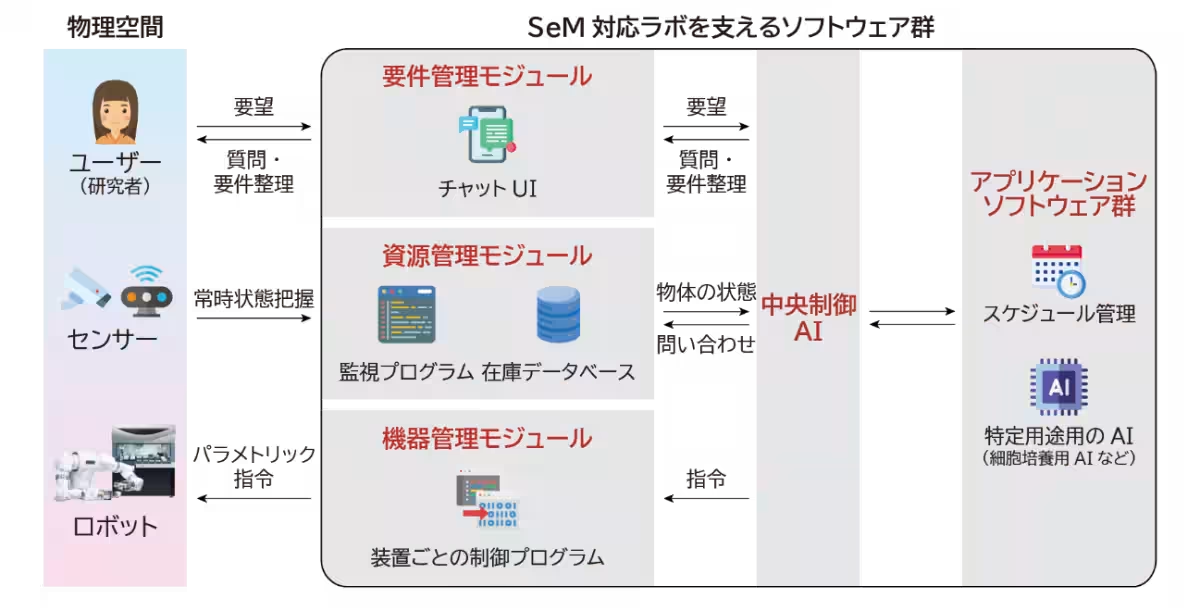

2025年8月19日、理化学研究所と筑波大学、梅馨堂合同会社、東京科学大学の共同研究チームは、新しい実験室の運用思想「Self-maintainability(セム)」を提案しました。この概念は、実験室が自身の状態を理解し、それを維持する能力を持つというもので、これにより研究者の負担軽減を目指しています。

背景

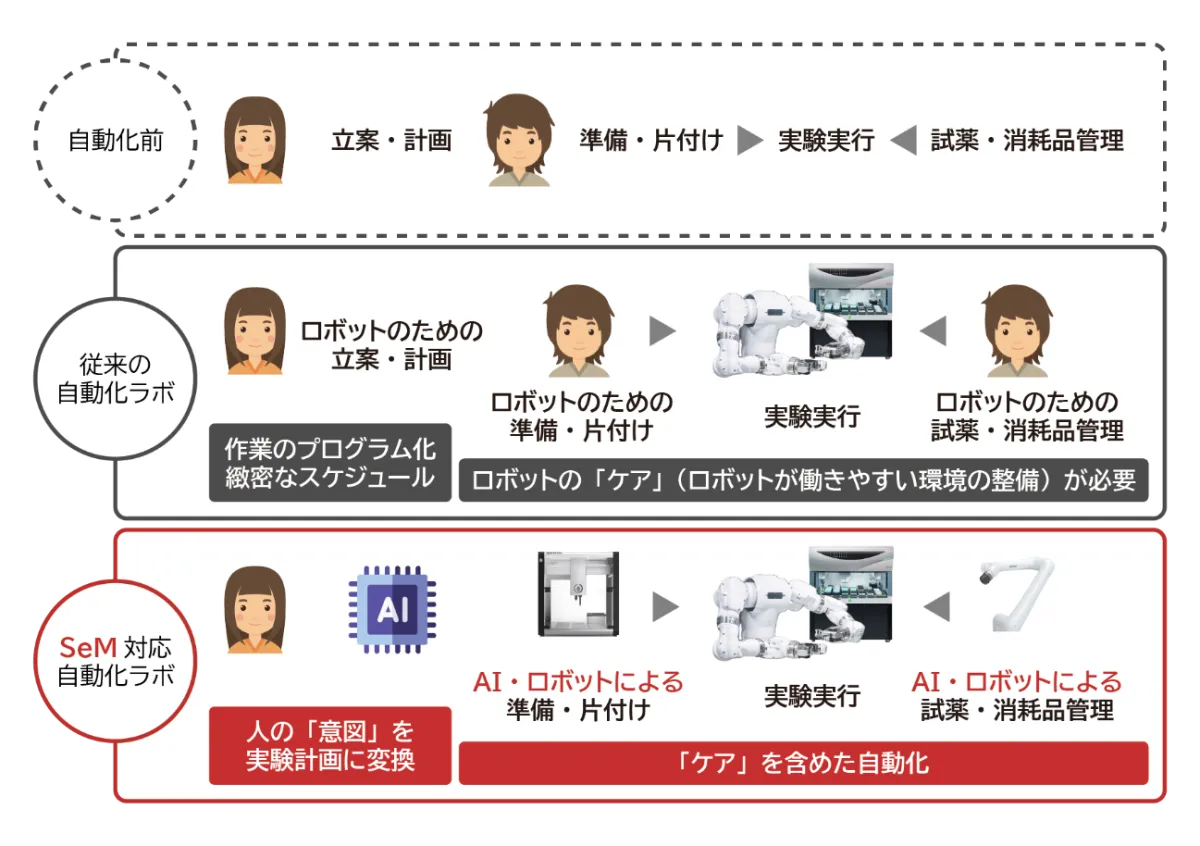

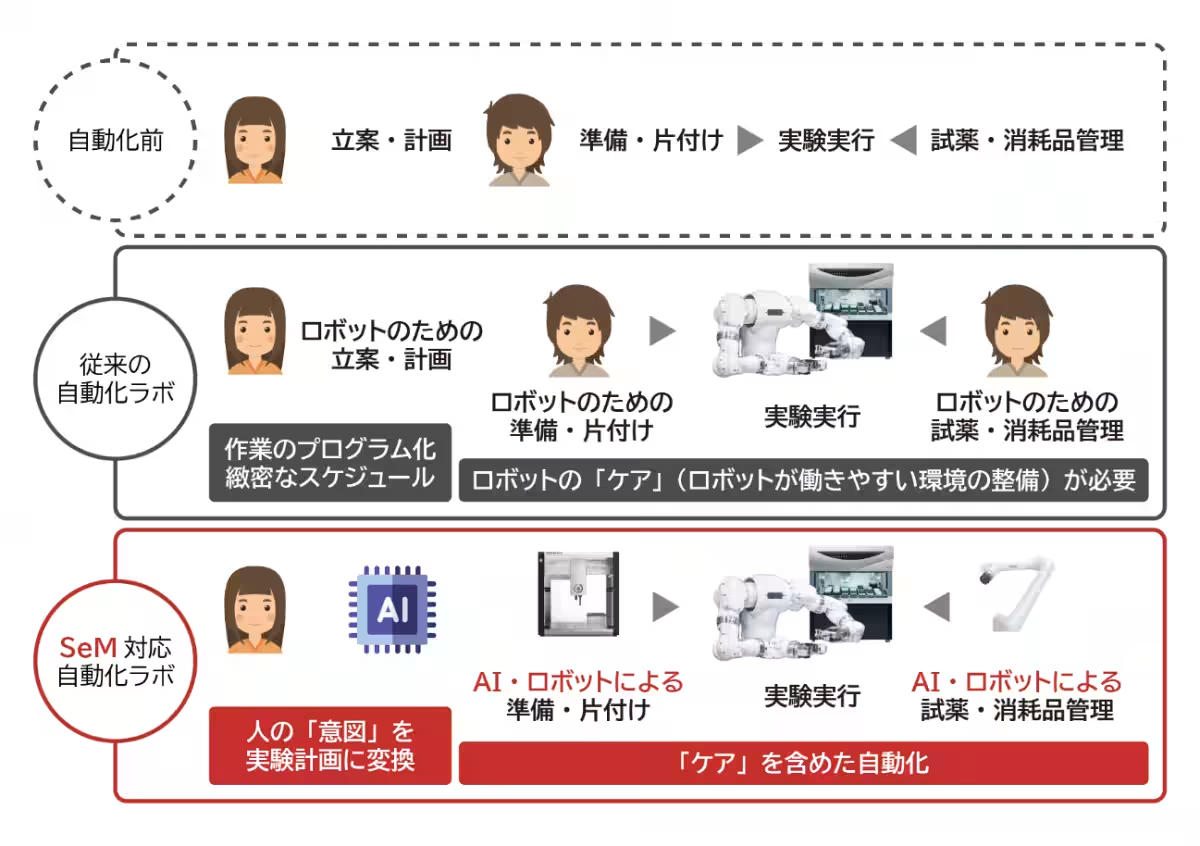

近年、生命科学や化学の分野では、実験の自動化が急速に進んでいます。実験操作の多くがロボットによって行われるようになりましたが、その裏方作業は依然として人間に依存しています。このため、完全自動化はまだ実現していません。

多くの研究者が、この裏方作業をロボットに代替させるための解決策を模索している中、研究チームは「セム」という新しい枠組みを提案しました。この枠組みは、実験室そのものが自らの状態を把握し、必要なケアを自動的に行うことを目的としています。

SeMの概念

SeMは、生物の細胞が恒常性を維持する仕組みをヒントにしています。具体的には、物資の消費や設備の消耗に加え、外的な動作の失敗にも対応できる能力を指します。これまでは実験操作の自動化が主なテーマでしたが、これからは試薬管理や装置メンテナンスといった運用全体の設計が求められています。

4つの要件

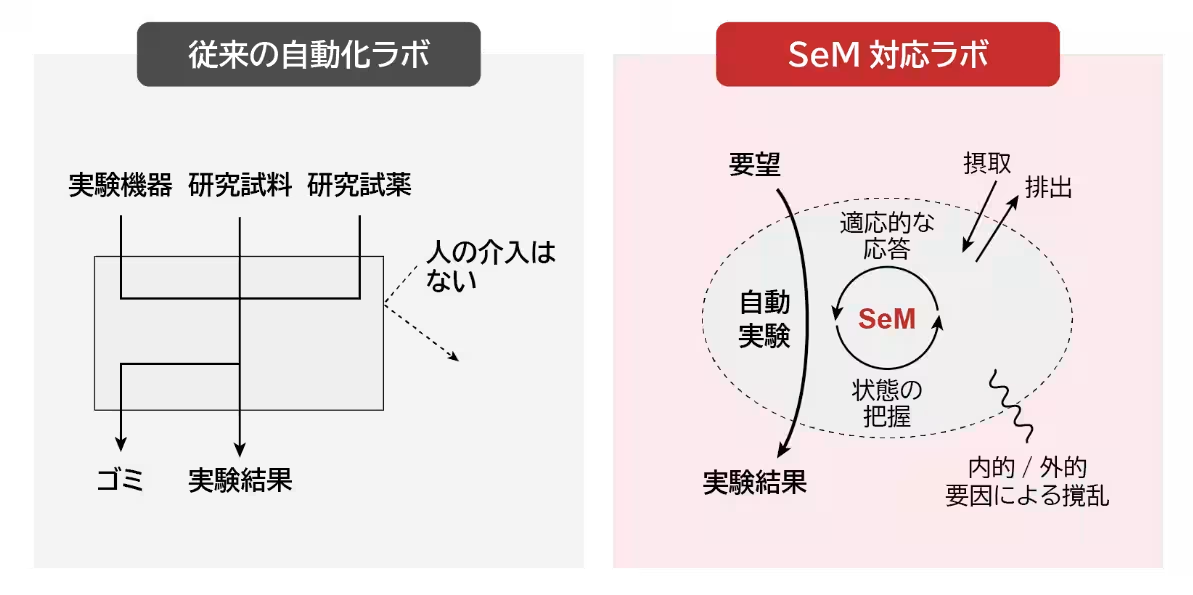

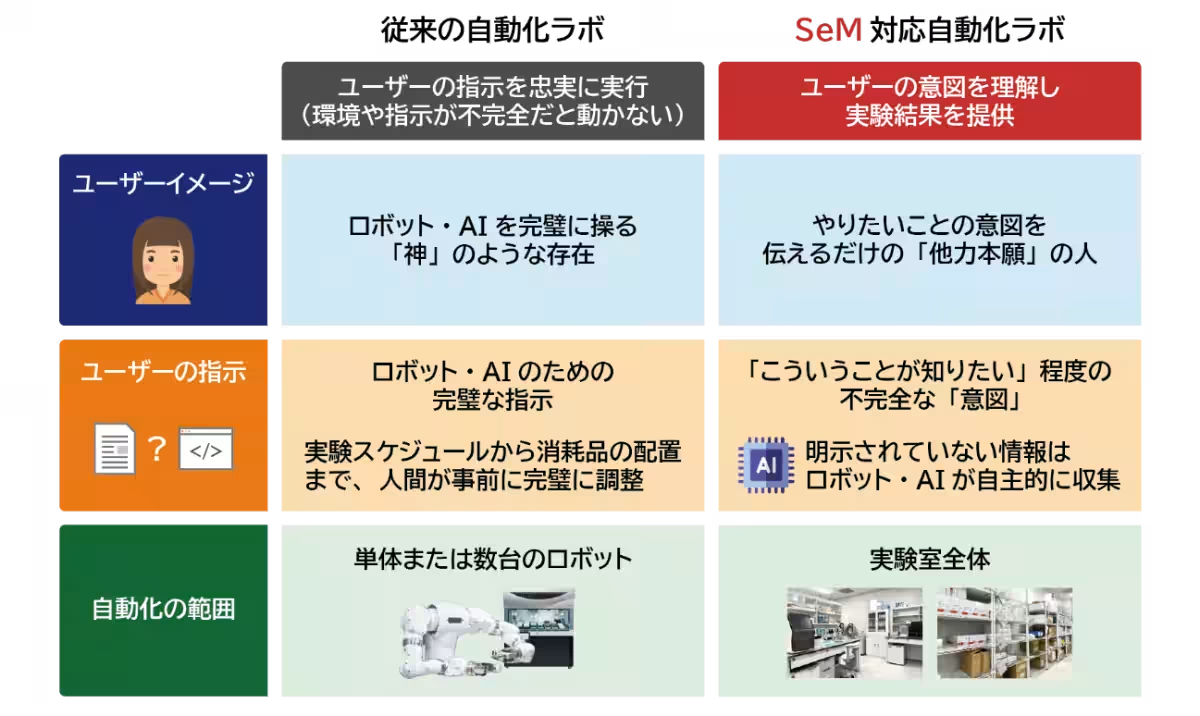

SeM対応ラボを設計するためには以下の4つの要件が必要です。

1. ユーザーの要求の能動収集:利用者が指定しきれない条件もシステムが問合せて収集します。

2. センサーによるラボの状態把握:実験室の内部・外部からの撹乱を考慮し、常に現在の状態を測定、推定します。

3. ロボットへの柔軟な制御:AIがその時々の状況に応じて生成した動作をロボットに指示します。

4. 動的な実験受け付け:実験実行中でも新たな要求を受け付けられる状態を維持します。

具体例:細胞培養の自動化

SeM対応ラボの具体的な活用例として、細胞培養があります。ユーザーが「このプレートの各ウェルに培地を2ミリリットル追加して」と指示すると、中央制御AIは必要な手順を自動的に計画し、実行します。これにより、ユーザーは作業の管理から解放され、より重要な研究に集中できます。

今後の期待

研究チームは、SeM対応ラボが科学研究の新しい基盤となることを期待しています。これにより、自動化が進んでいくと、創薬の候補物質探索や再生医療における細胞の長期培養が効率改善されるでしょう。

最後に、今回の研究は8月27日発行の科学雑誌『Digital Discovery』に掲載予定です。ぜひ、最新の研究状況に注目してみてください。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。