親の介護に関する意識調査が示す現状と不安──プレ介護層の実態とは

親の介護に関する意識調査が示す現状と不安

株式会社ヤマシタは、2024年6月に実施した「親の介護に関する意識調査」の結果を発表しました。この調査は、45歳から69歳の男女55,515人を対象に行われ、プレ介護層の現状や不安を浮き彫りにしています。調査を通じて見えてきた結果は、私たちが直面する介護についての意識や課題を再考させるものとなっています。

調査のポイント

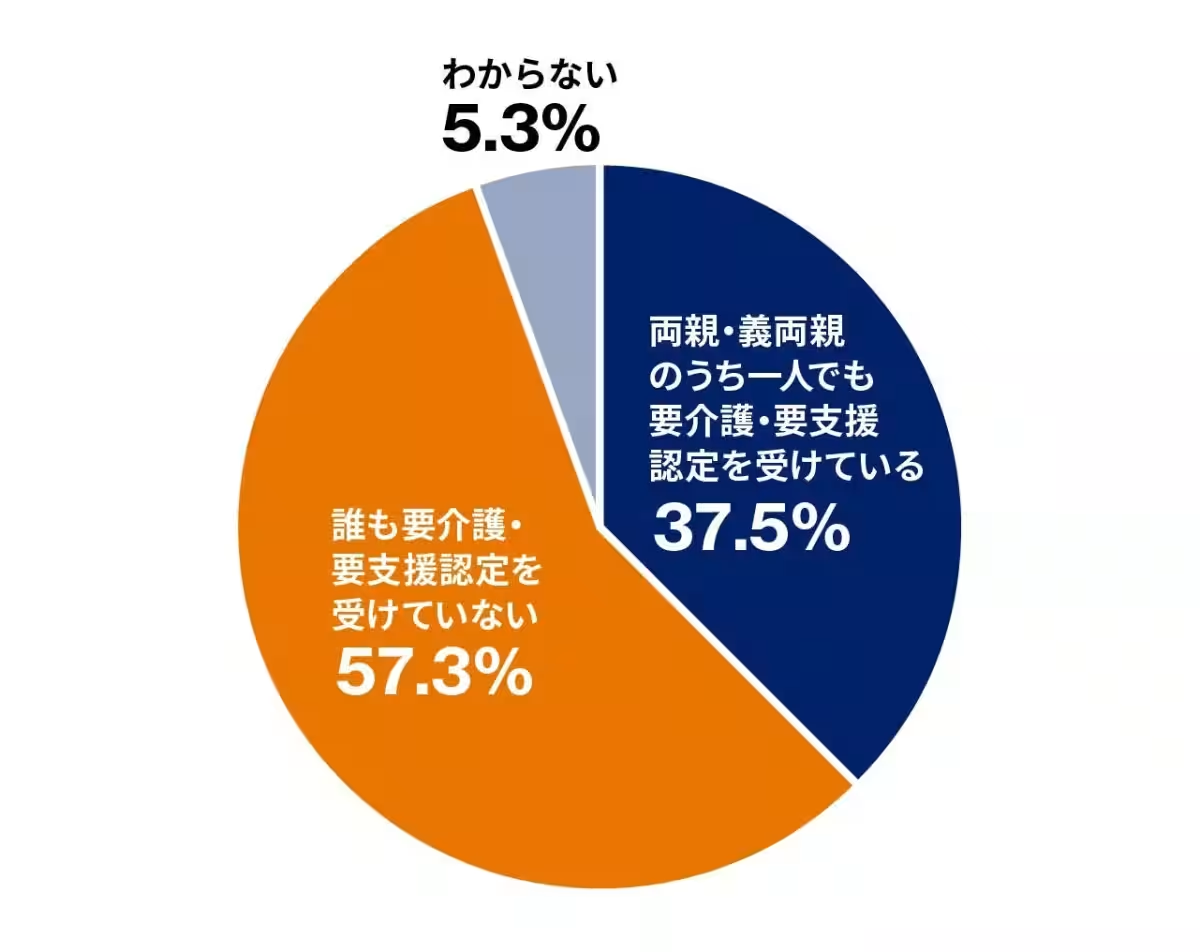

本調査の最大のポイントは、プレ介護層の37.5%が両親または義両親の要支援・要介護認定を受けていると回答したことです。この数値は、4人に1人程度が何らかの介護の必要性を感じていることを示しています。

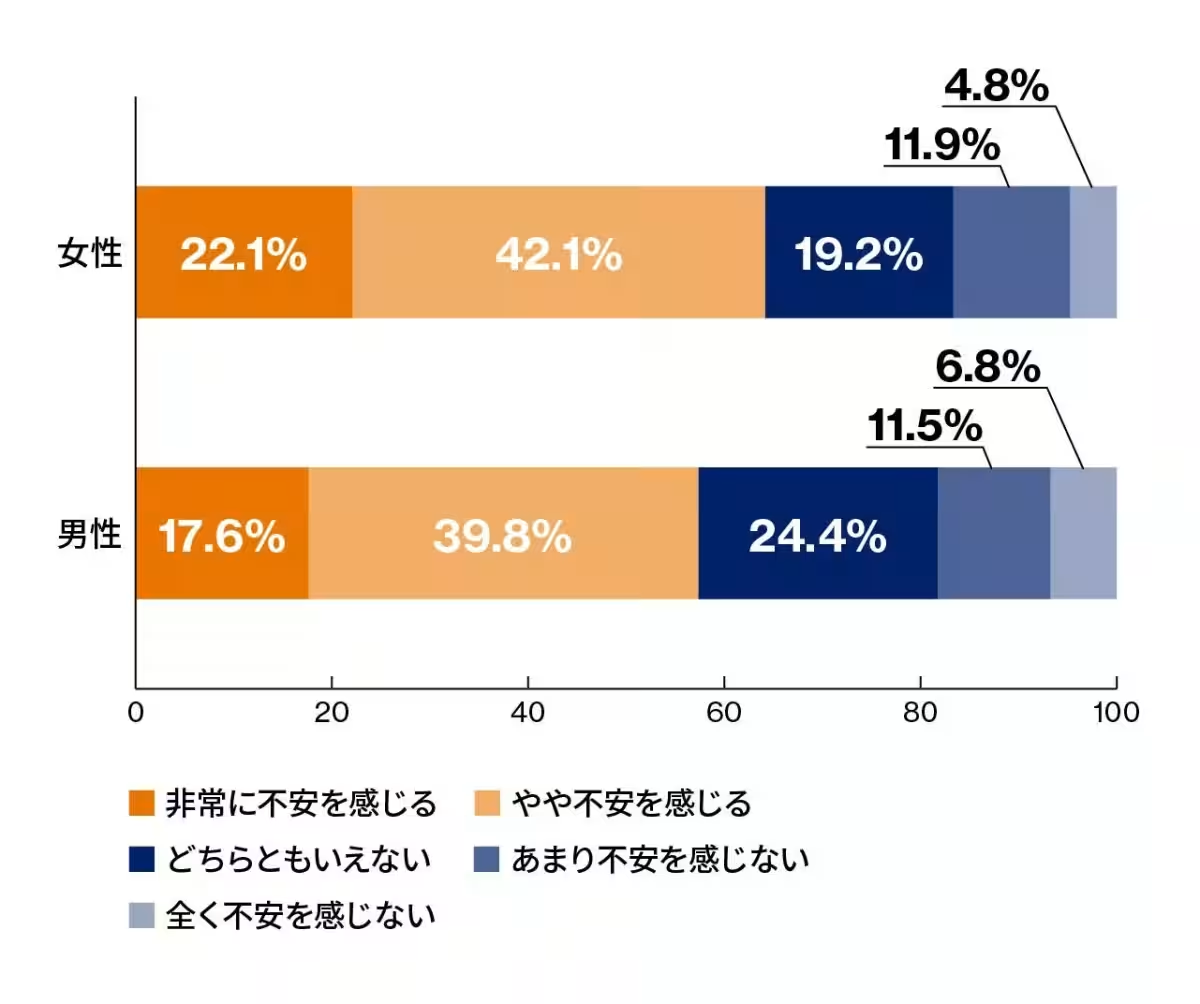

さらに、介護について「不安を感じる」と答えた人は男女を問わず過半数に達しましたが、特に女性の不安が顕著であり、介護に対する女性の心理的な負担を強調する結果となりました。

介護について考える機会と実態

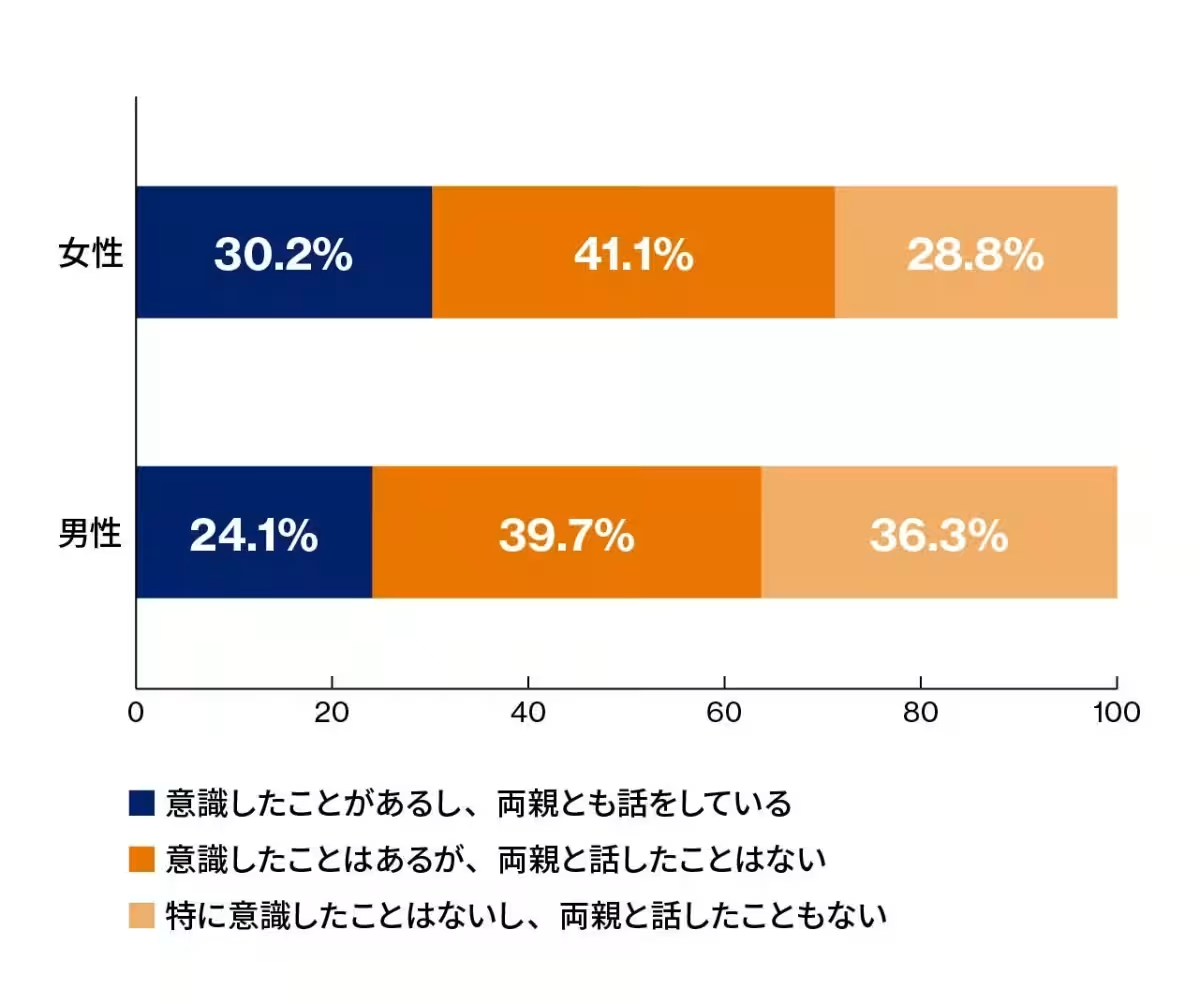

調査結果によると、約70%の人が両親や義両親の老化を実感しており、将来的に介護が必要になることを意識しています。しかし、実際に介護について話し合ったことがある人は約25%に過ぎず、多くの人が介護の必要性を感じつつも、家族とその話し合いを避けている現状が見えてきました。このことは、介護を取り巻くコミュニケーションの不足を示しています。

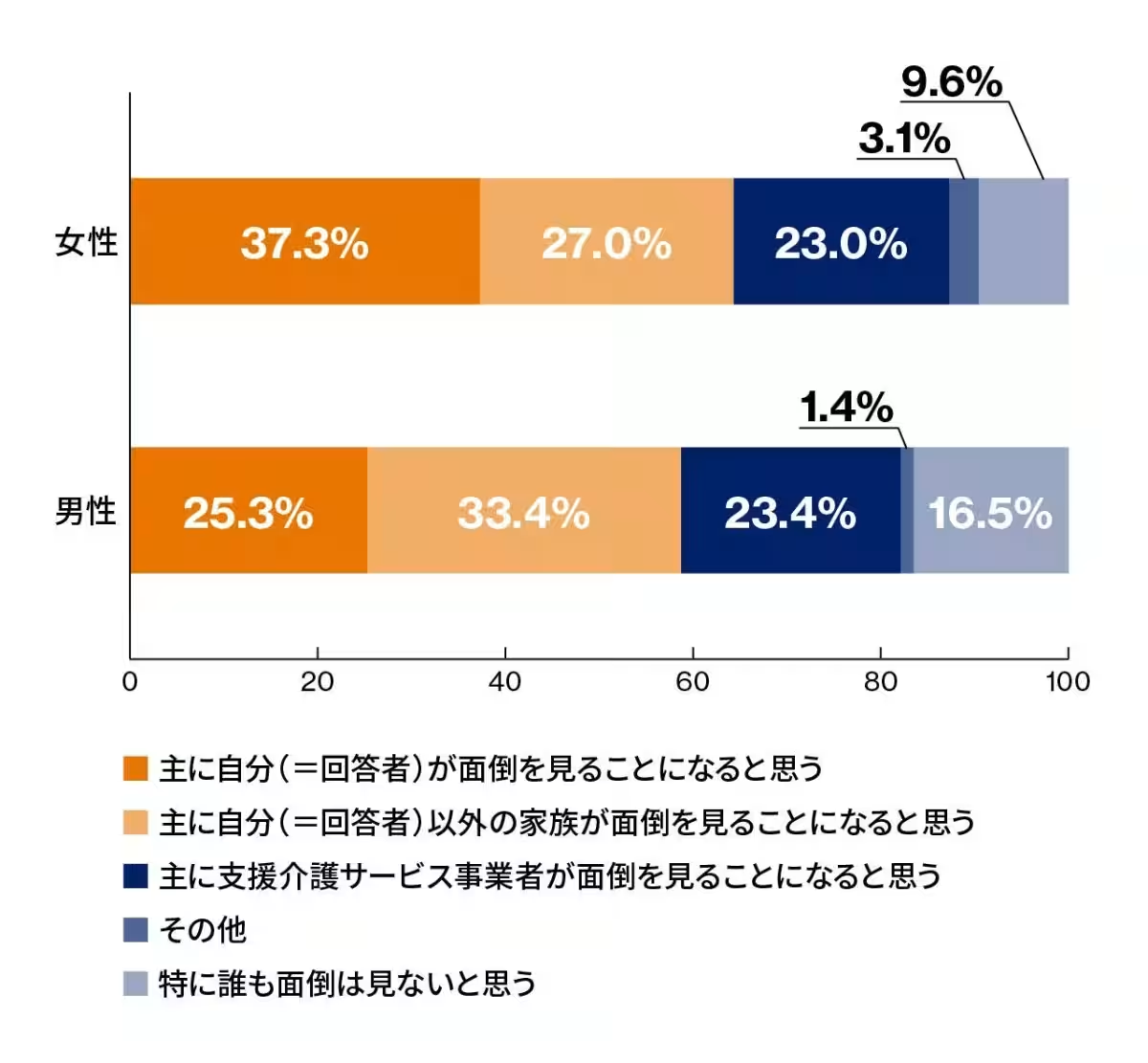

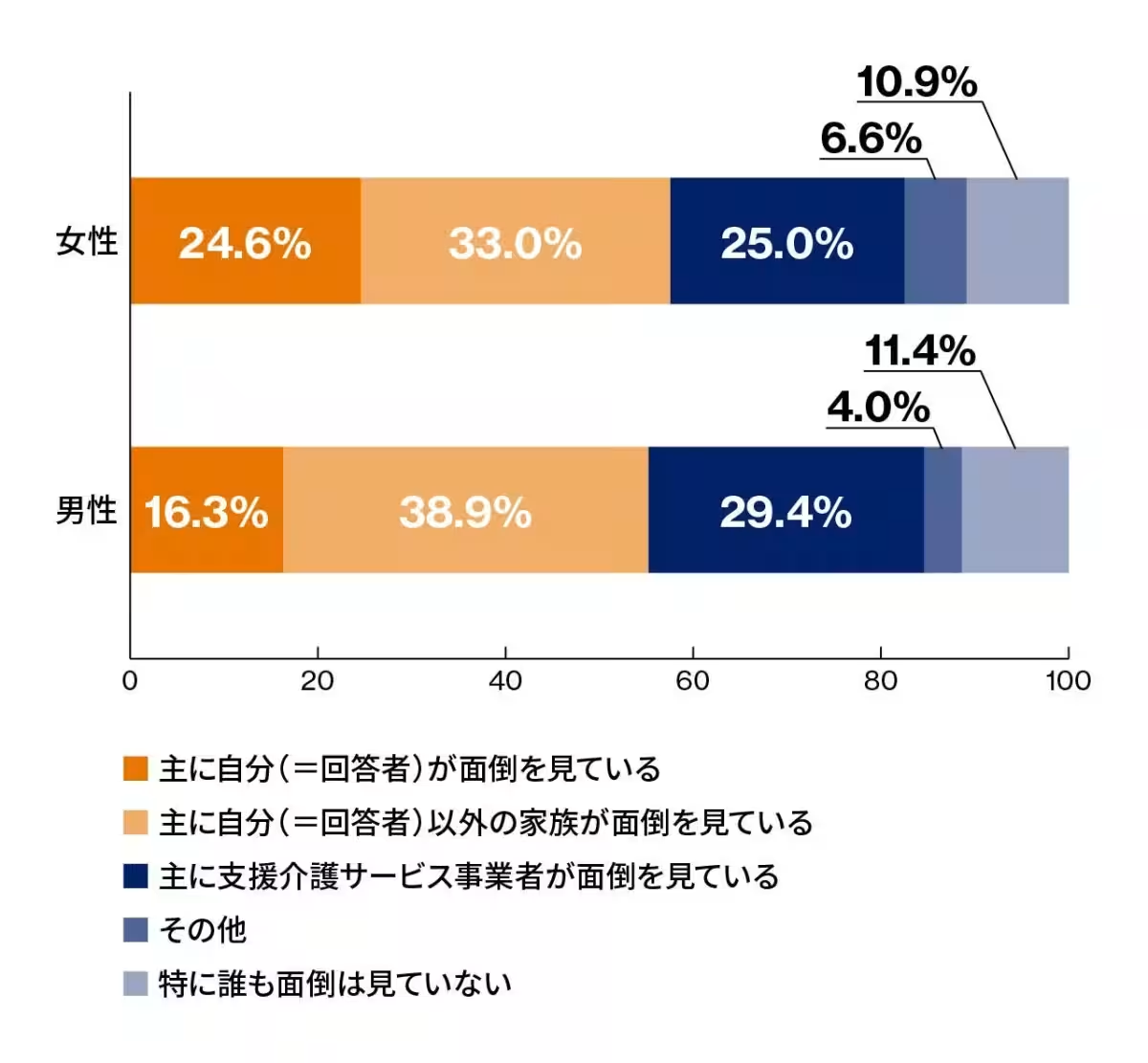

男性と女性の間で、誰が介護をするかという考え方にも差がありました。男性は25.3%、女性は37.3%が「自分が主に介護をすることになる」と考えており、女性がよりその負担を感じていることが分かります。さらに、介護を実際に行っている人と予想している人の間にはギャップがあり、こうした調査結果は、介護の現実においていかにサポートが重要であるかを示しています。

同居と地点の重要性

同居の状況や居住エリアに関しても重要なデータが得られました。同居している親の割合は、母親が最も多く21.2%ですが、配偶者の父親はわずか4.4%でした。その一方で、同居はしていなくても「同じ市区町村に住んでいる」という回答が20%を超えるなど、地理的な近さが介護において重要な要素となり得ることが示唆されました。この場合、定期的な訪問や介護サービスとの組み合わせが可能になるため、介護が効率的に行える可能性があります。

介護とサービスの認識

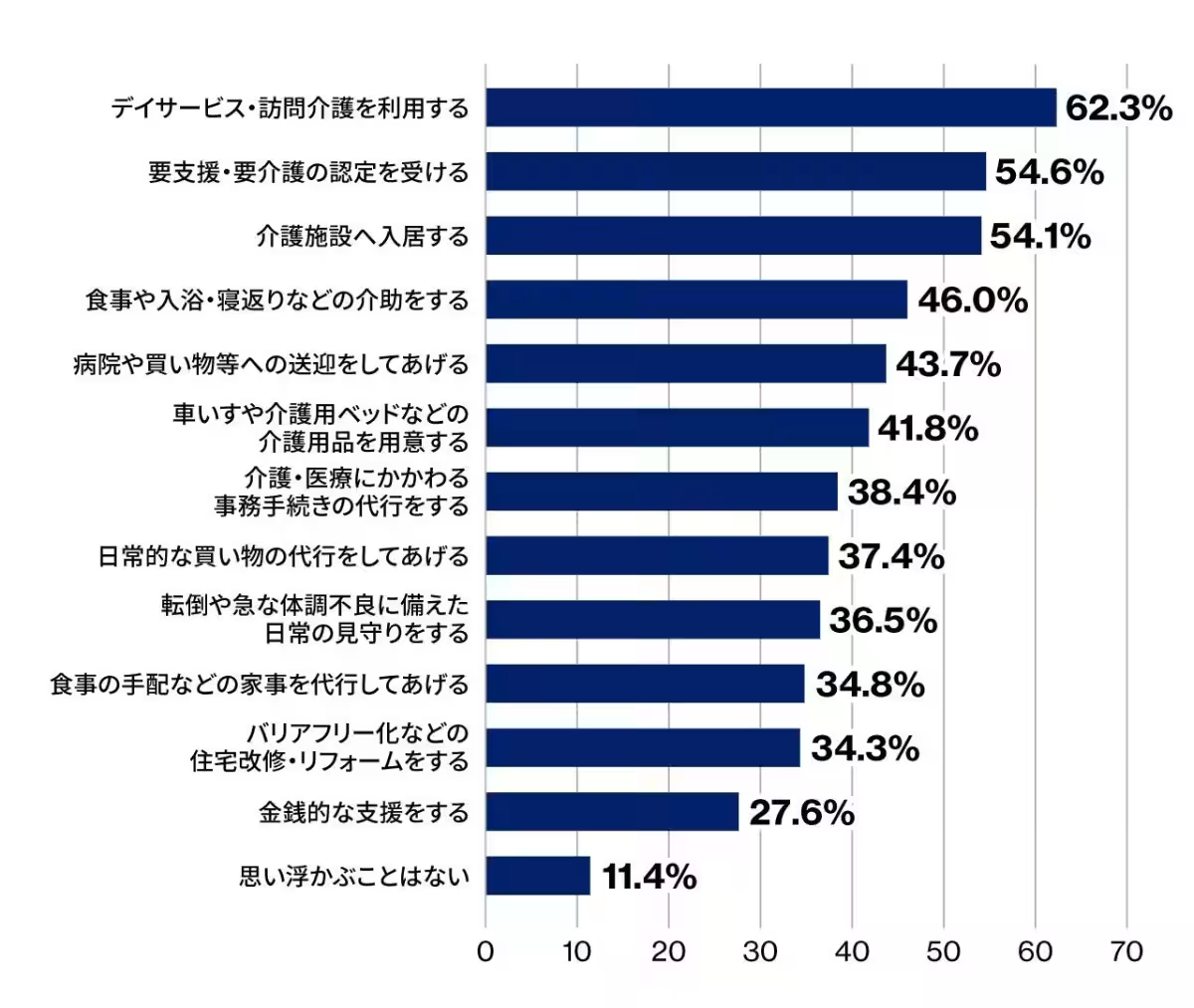

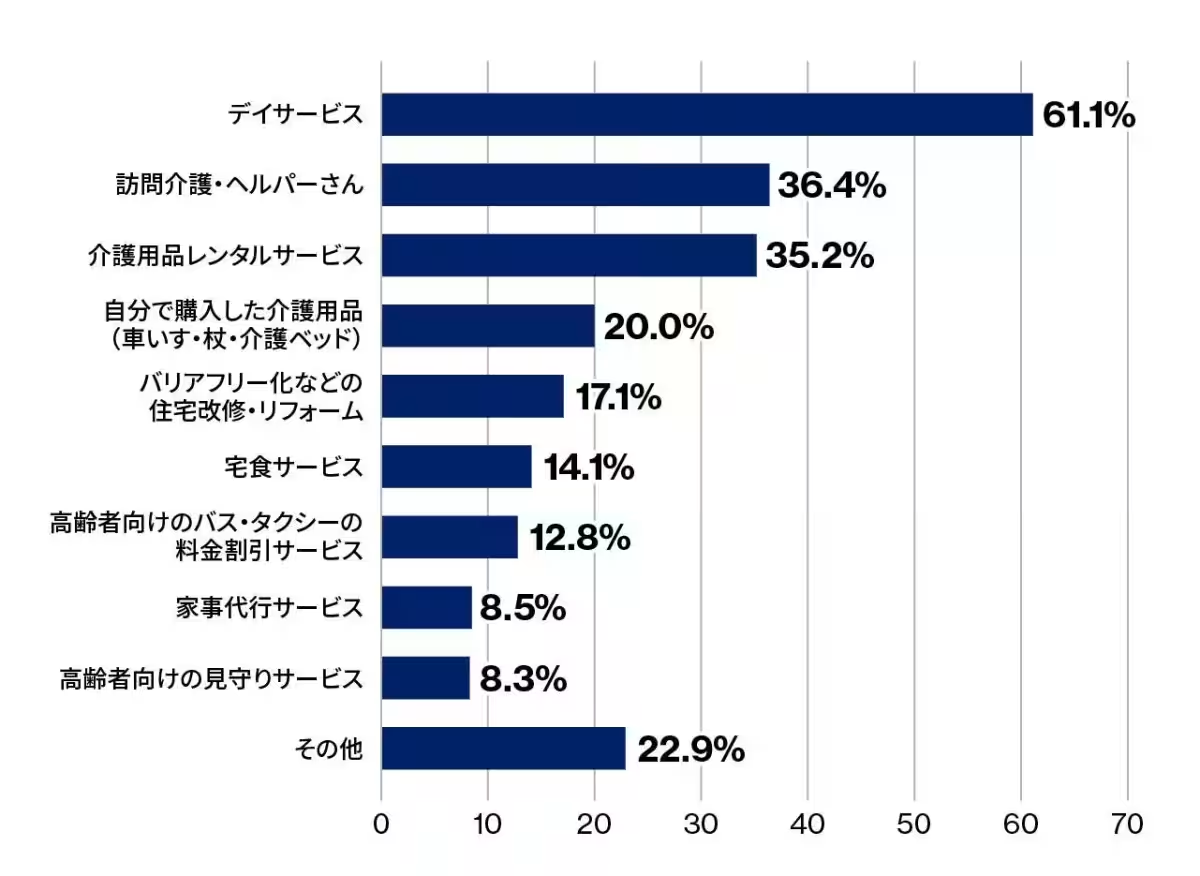

多くの respondents は「介護」に関してデイサービスや訪問介護を思い浮かべています。デイサービスは約61.6%が利用し、次いで訪問介護や介護用品レンタルも高い利用率を示しました。特に介護用品レンタルサービスは、経済的な利点をもたらすため、多くの家庭での選択肢となっていることが伺えます。

課題と支援の重要性

調査結果から、一人で介護を抱え込まないこと、家族やサービスと連携することの重要性が浮かび上がります。特に、女性の心理的な負担を減らすためには、夫婦や家族間でのオープンな対話が不可欠です。介護は一人で背負うものではなく、共に支え合うべきものだというメッセージを感じます。

ヤマシタの取り組み

株式会社ヤマシタは、介護用品・福祉用具の専門企業として、常に質の高いサービスを提供しています。介護用品を効率的に選ぶことができるコラムや具体的な実績を多数紹介した「ヤマシタ すぐきた」は、思い悩む介護者にとって頼れる情報源です。今後も介護が私たち日常の一部となる中で、適切な支援と意識づけが求められます。

このような調査結果と介護に対する意識の深まりが、今後の社会において、より良い介護環境を築く第一歩となることを期待します。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。