国内外で注目を集める『潤日』が描く中国人移民の現実

国内外で注目を集める『潤日』が描く中国人移民の現実

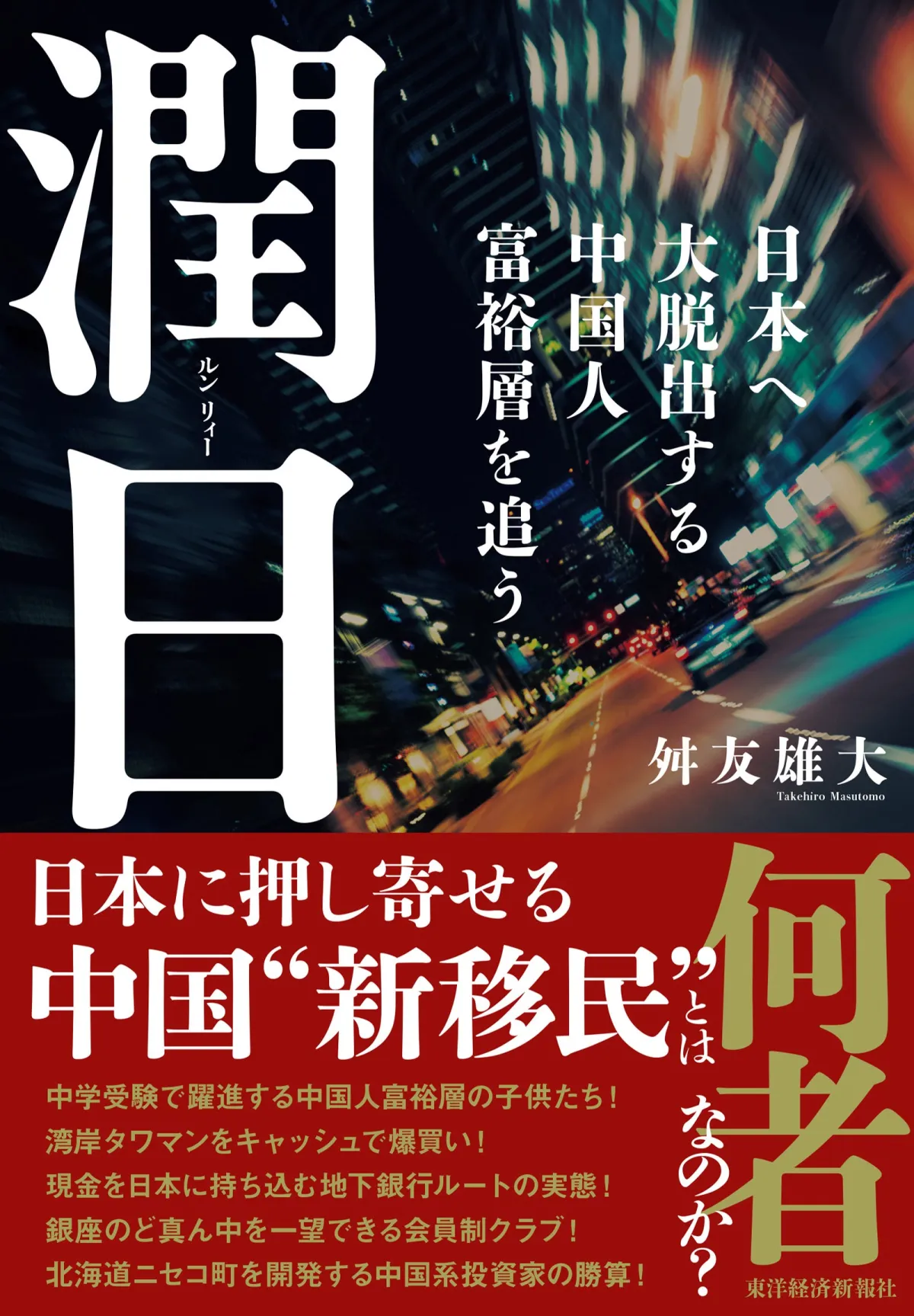

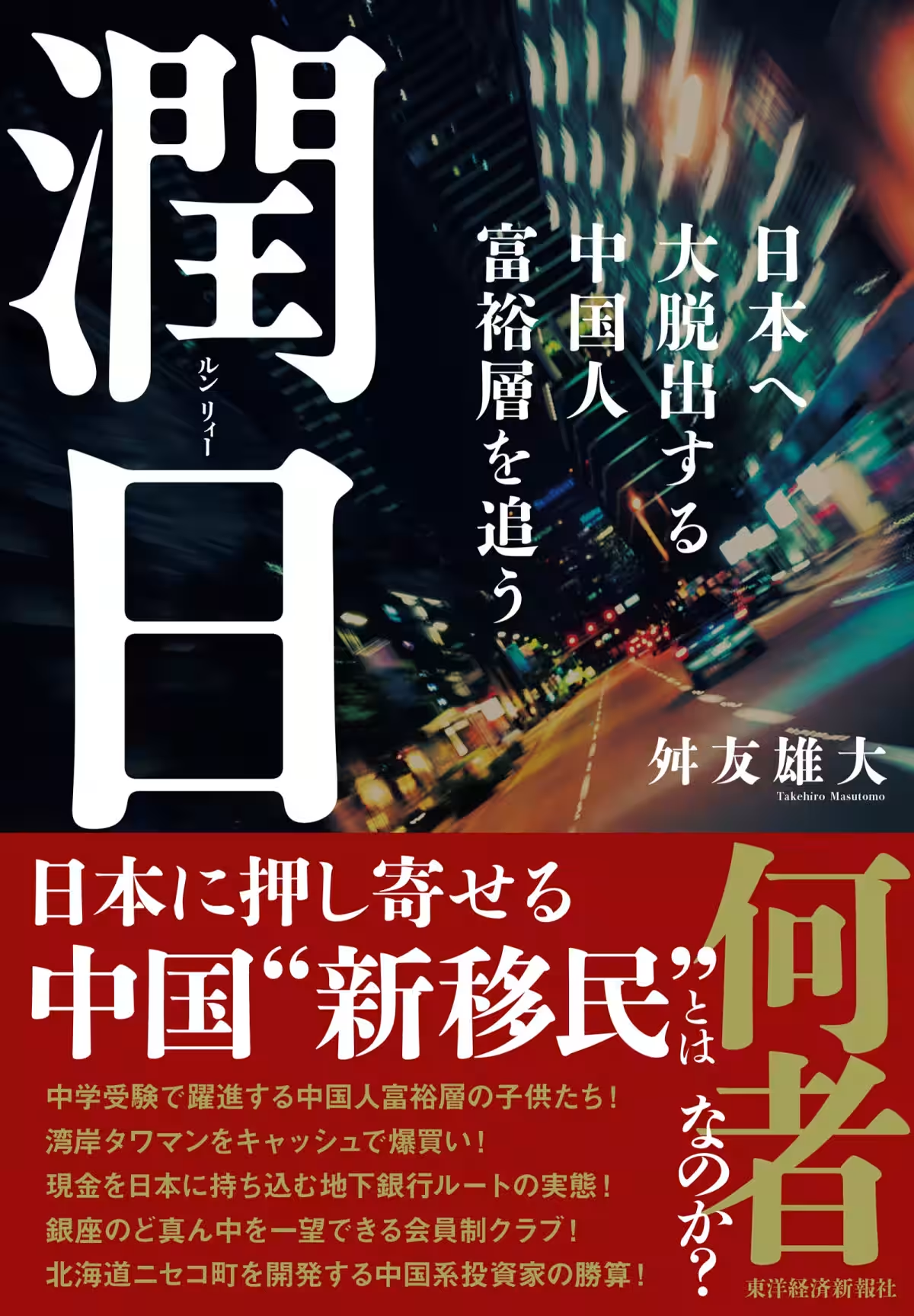

株式会社東洋経済新報社から、2025年1月22日発売予定の書籍『潤日(ルンリィー)』が、世界的に広がりを見せる「潤日現象」を取り上げています。この書籍は英経済紙「フィナンシャル・タイムズ」(FT)や韓国の「中央日報」、台湾の「風傳媒」などによって特集され、各国で大きな注目を集めています。

「潤日」という言葉は、中国人がより良い生活を求めて祖国を離れる現象を指します。その背景には、移民の姿が資産や知識を持つ富裕層に変化し、新たなダイナミクスを生み出す様子があります。特に潤日現象は、コロナ禍以降、日本へ流入する中国人が増加していることと深い関わりがあります。

出版前からも、多くの関係者がこの本に対する期待を寄せており、「潤日」現象はただのトレンドではなく、現代の社会経済において重要な意義を持つことが強調されています。FTの記事では、『潤日』を「画期的な著作」とし、初めてこの現象を体系的に捉えていると称賛しています。これにより、多くのメディアがこの書籍の内容を引用、反響を呼び起こしています。

潤酷日とは?その背景

「潤」は本来「儲ける」という意味を持ち、中国語のローマ字表記であるピンインでRunと書かれることから、英語の「run(逃げる)」とも関連づけられます。現在、推定800万人の中国人が「潤」し、新たな生活を求めて地元を離れています。この動向が、日本の政治や経済、社会に与える大きな影響を見逃すことはできません。

また、潤日現象は不動産市場や教育、ビジネスの場面でも加速しており、特に富裕層の知識人たちの存在感が増しています。この新たな中国人移民の流れは、日本社会にどのような影響を及ぼし、どのように共生していくのかを考える必要があります。

潤日現象の波及効果

潤日現象の波及効果は実に多岐に渡ります。例えば、日本国内での不動産購入や、子どもを海外の教育機関に通わせようとする動きが顕著で、新たな国際感覚を持った世代の育成が進んでいます。これは、日本にとっても新たなイノベーションの源となる可能性があります。

書籍『潤日』は、著者である舛友雄大氏によって、これらの現象を深く掘り下げた内容となっています。彼は国際報道を手掛けてきた経験を踏まえ、様々な視点から現代中国を分析し、所謂「移民」とは異なる新たな層とその動きを描写しています。

舛友氏が取材した中国人移民達の声が直に届けられ、彼らの生活や心境、さらには日本社会に溶け込む中での苦労なども赤裸々に語られています。この書籍に触れることで、私たちは新たな視点を得るとともに、国際化が進むこの時代における日本の未来を見つめることができるでしょう。

結論

『潤日(ルンリィー)』は、ただの移民の物語ではなく、国際社会の中での日本と中国との関係、そしてその中で発生する様々な文化的、社会的な状況を描いています。これからの時代、私たちはどのように共生し、互いに成長していくのか、そのヒントがこの書籍に込められています。ぜひご期待ください。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。