社会人評価の実態とその不満:ギャップを抱える現状を探る

社会人評価の実態とその不満に迫る

近年、企業の人事評価についての不満が社会人の間で高まっています。パーソルキャリア株式会社が運営する調査機関『Job総研』が発表した「人事評価の結果に関するリアル」の調査によると、731件の投稿が集まり、評価に関する実態が浮かび上がりました。この調査は、全国の社会人を対象に実施されたもので、特に注目すべきは、63.8%の人が評価結果と自己評価の間にギャップがあると感じていることです。

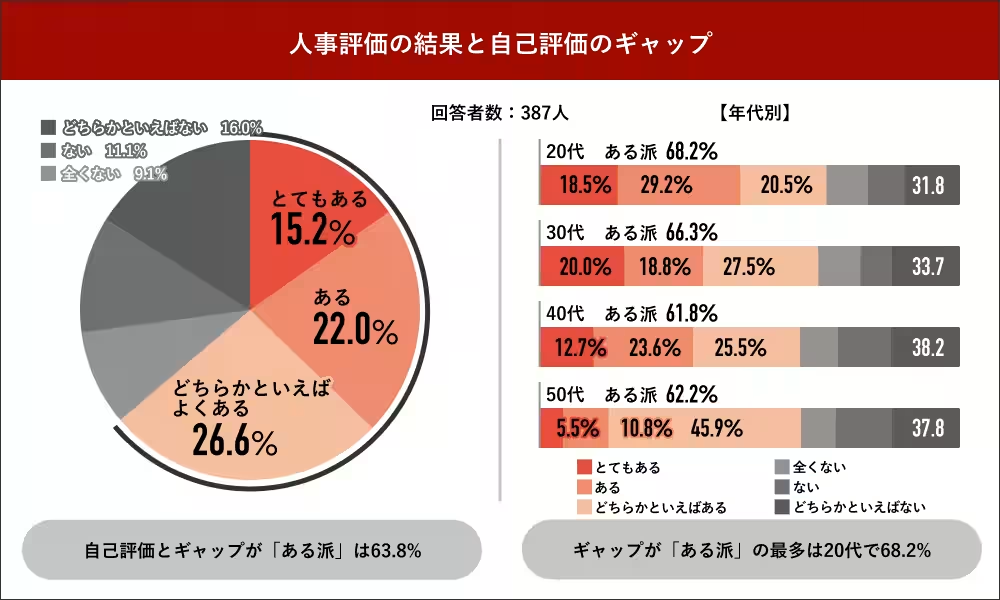

評価結果と自己評価のギャップ

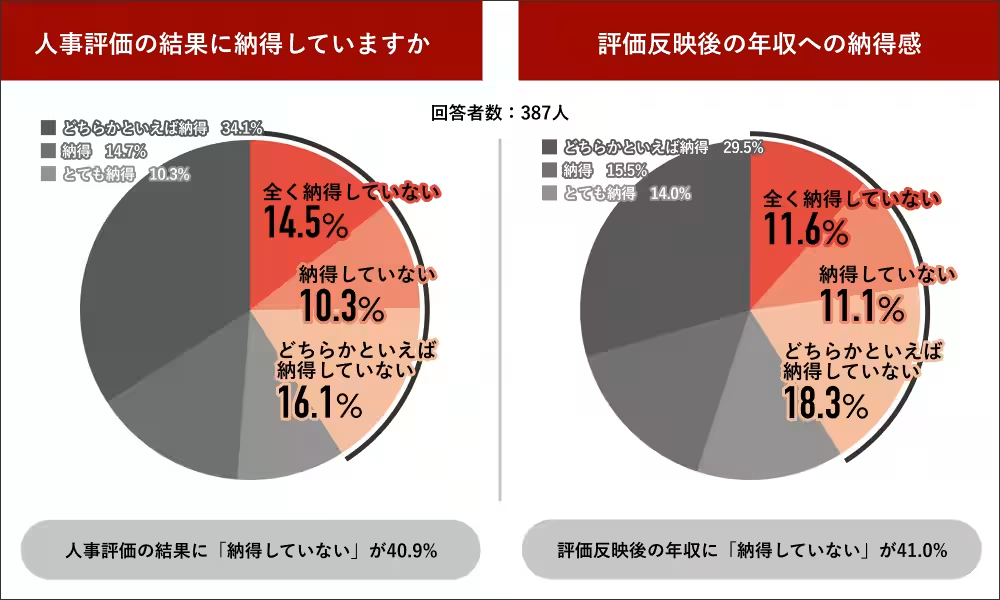

調査に参加した社会人の多くが、自身の評価に納得していないことや、自分よりも業務をこなしていない同僚と同じ評価を受けたことへの不満が寄せられました。特に20代では、その不満を持つ割合が68.2%と高く、自己評価とのギャップを強く実感しています。また、評価の後に受ける給与への納得感も不足しており、41.0%の社会人が評価後の年収に対して満足していないと回答しました。

不公平を感じる人事評価

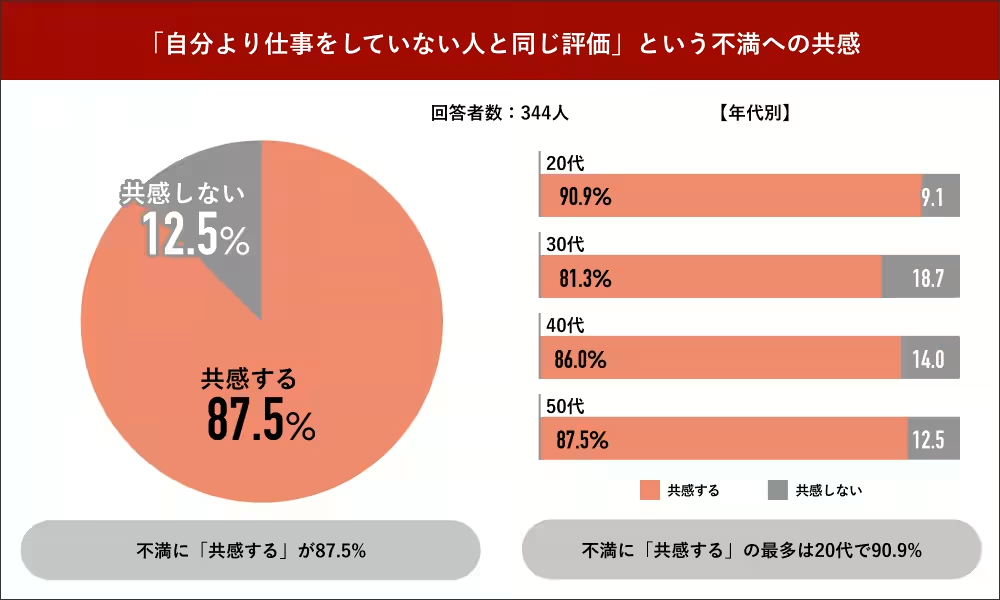

自己評価とのギャップに対する不満が多く寄せられる中で、「自分より仕事をしていない人と同じ評価」を受けたというエピソードが特に多く見られました。このような不満に対して87.5%の回答者が共感を示しています。具体的には、休職者の負担を自分が肩代わりしたにも関わらず、同じ評価を受けたとの声や、定時上がりの同僚が昇進スピードでは同等の扱いを受けることへの不満が表明されています。

結果が示す何か

この調査からは、評価基準が主観的かつ曖昧であるために、組織や上司に対する信頼が損なわれるという問題が見え隠れします。また、年功序列文化やチーム一律評価といった旧来の価値観が評価方法に影響を及ぼし、個々の業務の精度や負担が評価に反映されにくい状況が浮き彫りとなりました。

努力と報酬の不一致

“頑張っても意味がない”という諦めの感情が徐々に広がっており、これは離職や生産性の低下につながる可能性があります。社会人の多くが自らの努力が報われないと感じているからこそ、その気持ちがモチベーションを低下させ、結果的に働く意欲を削いでいると考えられます。

未来のために必要な変化

確かに、公平性や透明性のある評価制度が求められる中で、個々人の貢献度を正しく見える化する仕組みが必要です。評価が数字だけでなく、その評価に至った過程や貢献度を多面的に捉えることで、より納得感のある評価が可能になると考えられます。企業と社員の間で評価に対する理解と納得感を高めることが、人材の活用と企業の持続的発展を支える要素として求められています。これは、評価制度を見直し、個を尊重した評価への変革を促す良い機会であると言えるでしょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。