確定拠出年金制度25周年を迎えた日本の老後資金の現実とは

確定拠出年金制度25周年を迎えた日本の老後資金の現実とは

一般社団法人確定拠出年金・調査広報研究所と浦田経営金融ラボが実施した最新の調査結果が発表されました。この調査は、確定拠出年金(DC)制度が25周年を迎えるにあたって、その実態と課題を探ることを目的としています。今回は調査結果をもとに、私たちの老後資金に対する認識や制度の現状を詳しく見てみましょう。

調査の概要

今回の調査は全国の20代から60代の36,496人を対象に、インターネットを通じて行われました。調査対象には、DCの加入者と未加入者それぞれからの声が集められています。その結果、制度に対する理解度や運用の状況、さらには老後資金に関する認識が明らかになりました。

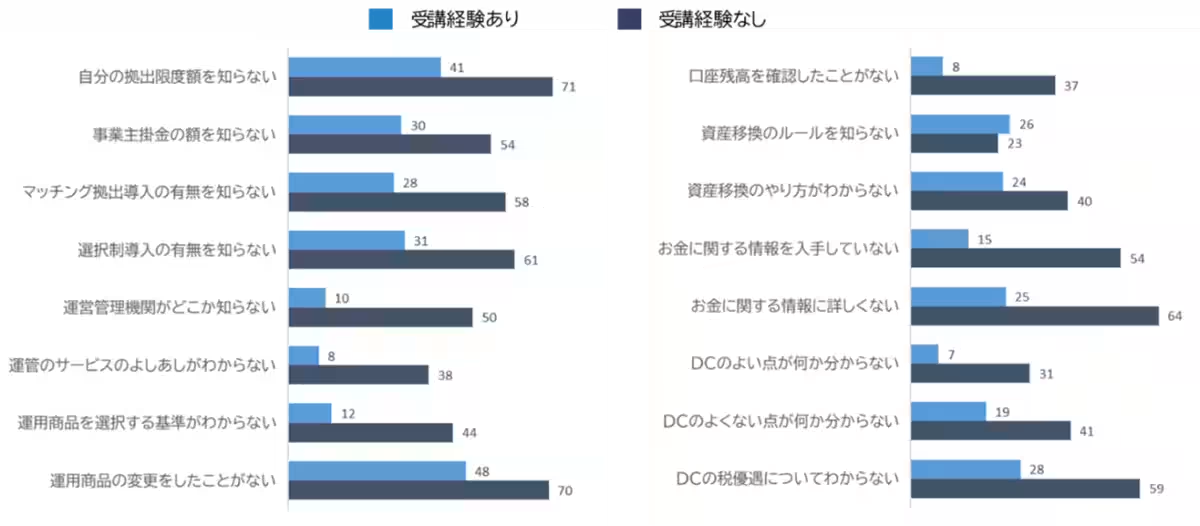

課題が浮き彫りに

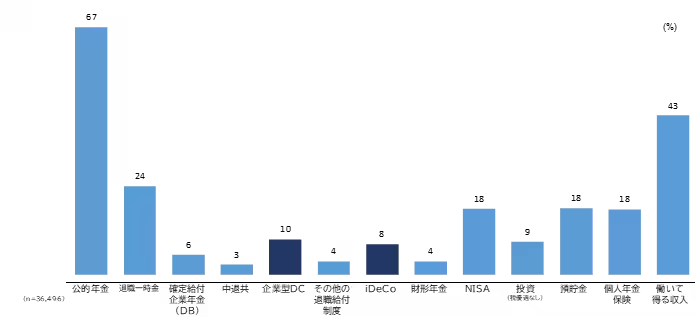

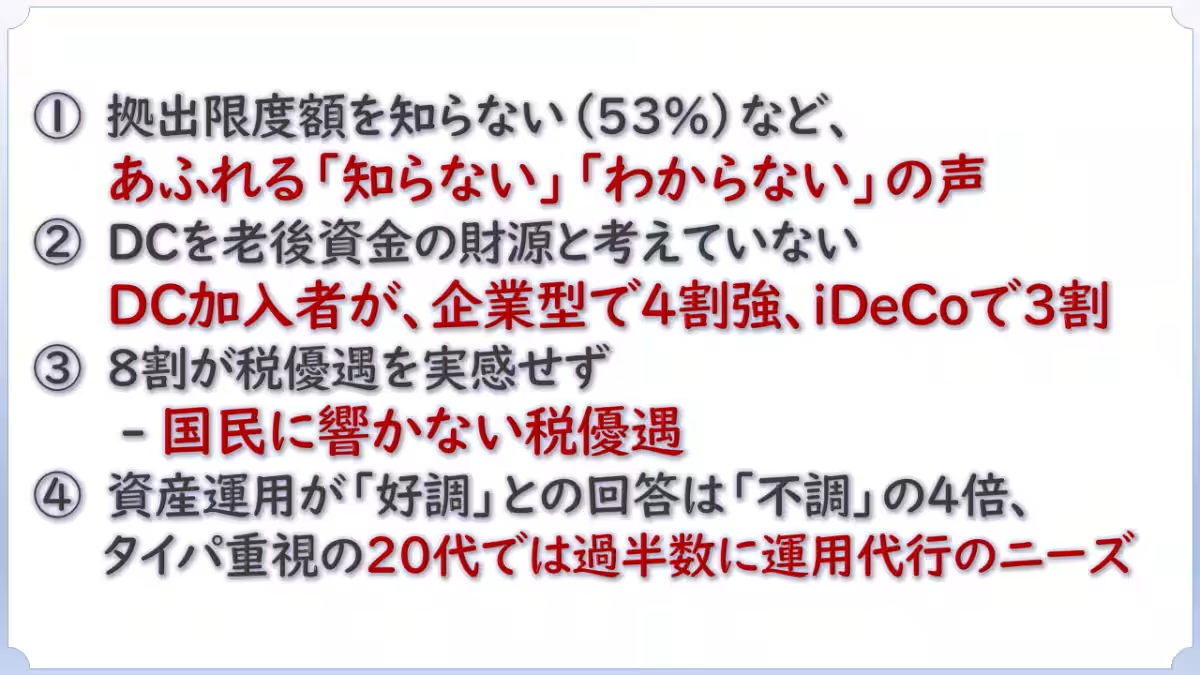

調査結果の中で最も注目すべき点は、約53%の人々が「拠出限度額を知らない」と答えたことです。さらに、事業主掛金の額や運用商品の変更方法も多くの人が理解していないことが明らかになりました。この「知らない」「わからない」の割合は決して少なくなく、今後の金融教育の重要性が増していることを示しています。

老後資金の現実

調査によれば、DCを老後資金の一部として考えている人は少数派でした。企業型DCの加入者では44%、iDeCoでは30%の人が「老後資金には考えていない」と回答しています。つまり、還元率が低いのか、制度が複雑であるために利用しづらいと感じている人が多いことが伺えます。これは、制度の簡素化と広報活動の強化が急務であることを示唆しています。

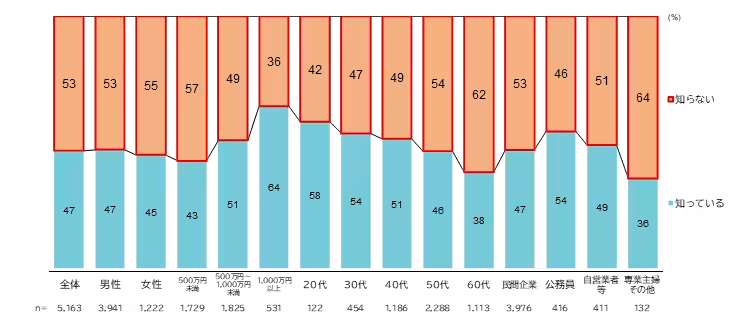

金融教育の効果

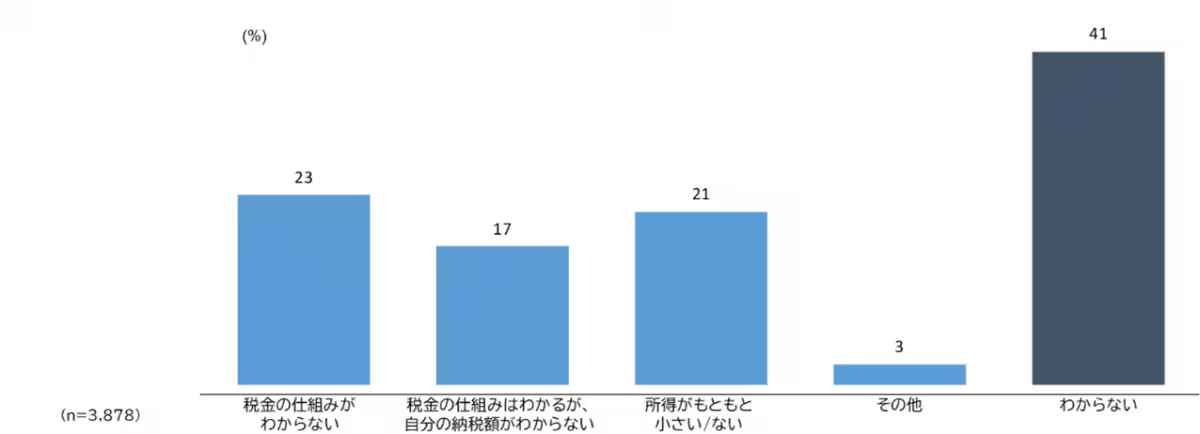

調査の結果、企業で金融経済教育を受けたことがある人は49%に上ります。この教育が「知らない」「わからない」を減少させていることが明らかでした。特に大企業ではこの傾向が顕著で、業種による格差が見られました。企業が行う金融教育が今後の老後資金準備に直結することを考慮すると、さらなる業界全体での取り組みが期待されます。

課題は続く

また、DCの税優遇に対する理解度は低く、25%の人々がその恩恵を実感していないと回答しています。これは、税の仕組みに対する理解不足が原因であり、税制の見直しやマッチング制度の導入についても議論が必要です。DCの利点を活用するためには、制度そのものの見直しと、ユーザー視点に立った運営が不可欠です。

まとめ

確定拠出年金制度は25年を迎えたものの、その補完的な役割がいまだに浸透していない現状があります。調査結果が示すように、多くの人々が制度やその利用方法を理解しておらず、老後資金の準備に対する意識も低いのが現状です。他方で、金融教育の強化や税制の改革など、多面的なアプローチが必要であることが強調されました。日本の老後資金制度がより多くの方に寄与できるようになるためには、制度の透明性とアクセスのしやすさを向上させることが急務となっています。次回のオンライン報告会でもさらなる詳細が交わされる見込みです。今後の動きにぜひ注目してみてください。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。