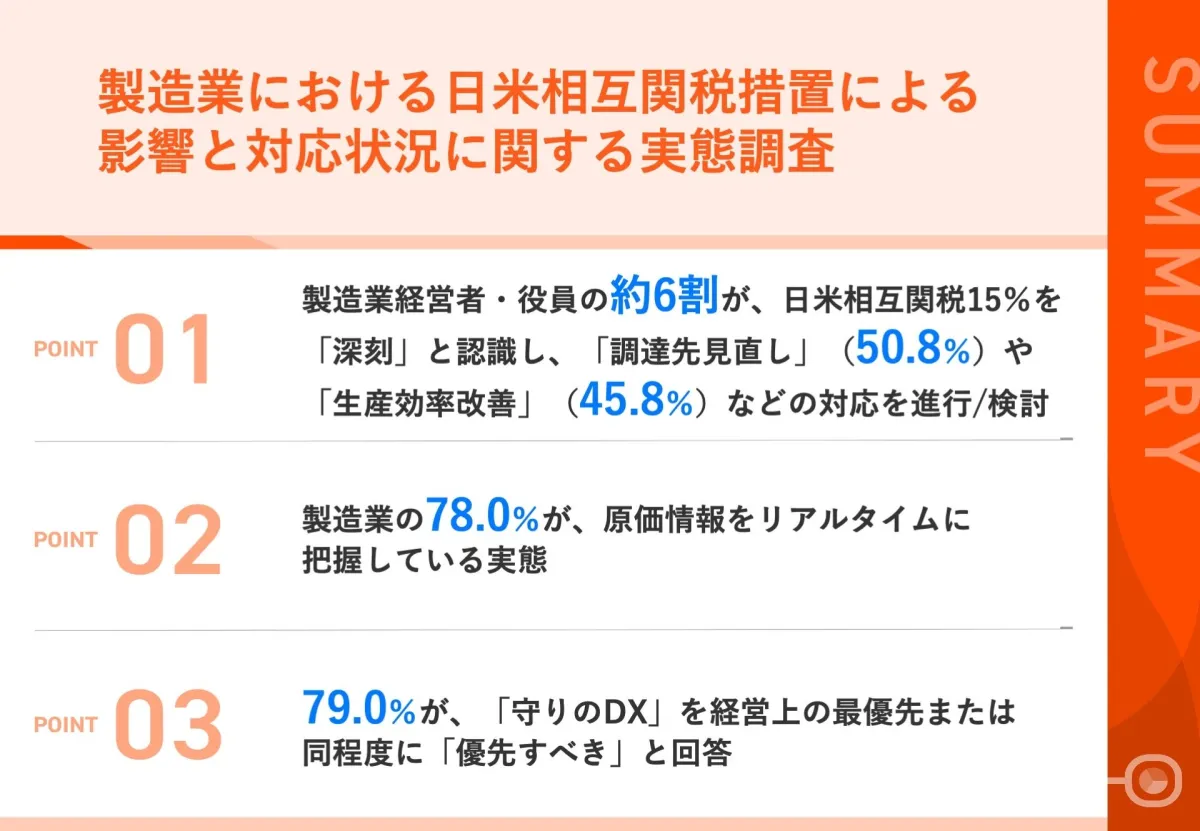

製造業が直面する日米相互関税にどう立ち向かうかの実態調査

製造業が直面する日米相互関税にどう立ち向かうかの実態調査

近年、製造業界はグローバルな経済環境の変化に伴い、さまざまな課題に直面しています。その中でも、特に大きな影響を与えているのが、日米間で設定された相互関税です。

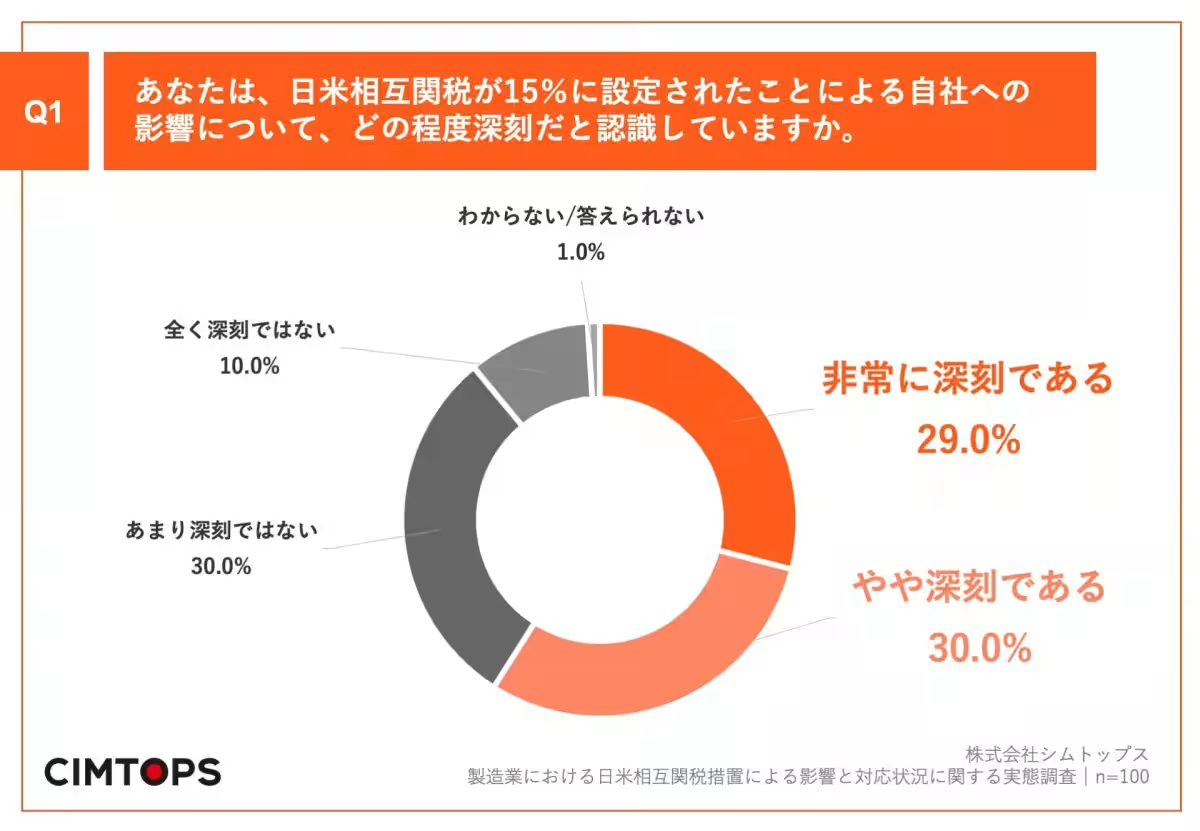

相互関税15%の深刻な影響

株式会社シムトップスが実施した調査によると、製造業の経営者・役員の約60%が日米相互関税が15%に設定されたことにより、自社への影響を「深刻」と認識しています。具体的には、「非常に深刻である」と回答した人が29.0%、「やや深刻である」が30.0%となっており、多くの企業が厳しい状況に置かれていることが分かります。

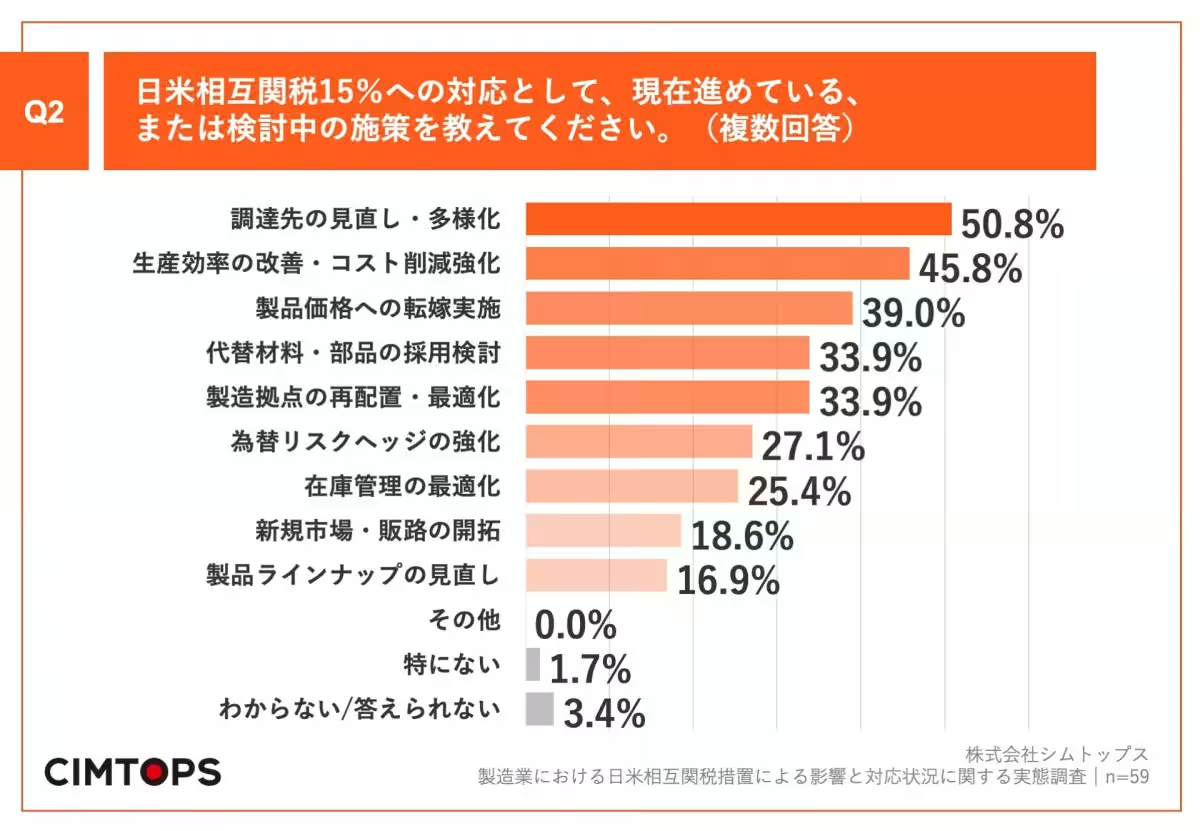

この影響を受けて、多数の経営者が「調達先の見直し」(50.8%)や「生産効率の改善」(45.8%)といった対応策を進めていることが明らかになりました。優先事項として、それらへの施策が急務とされています。

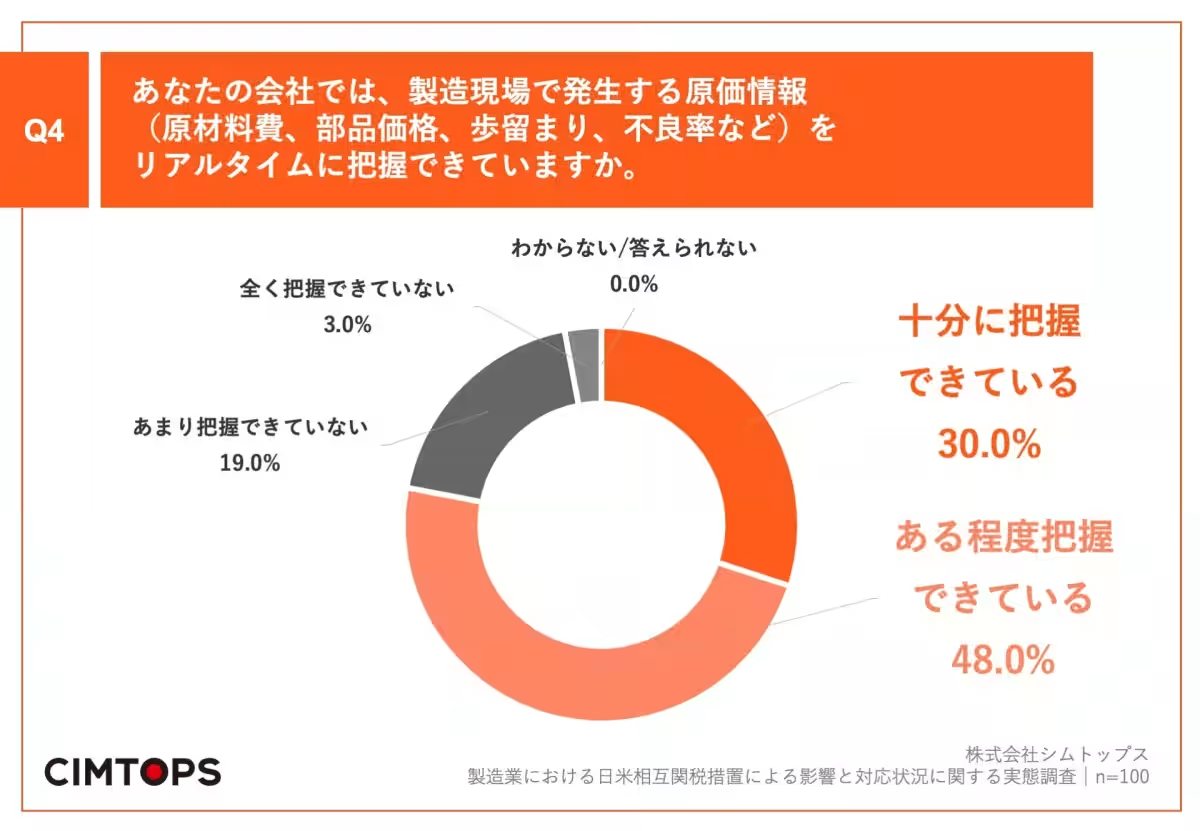

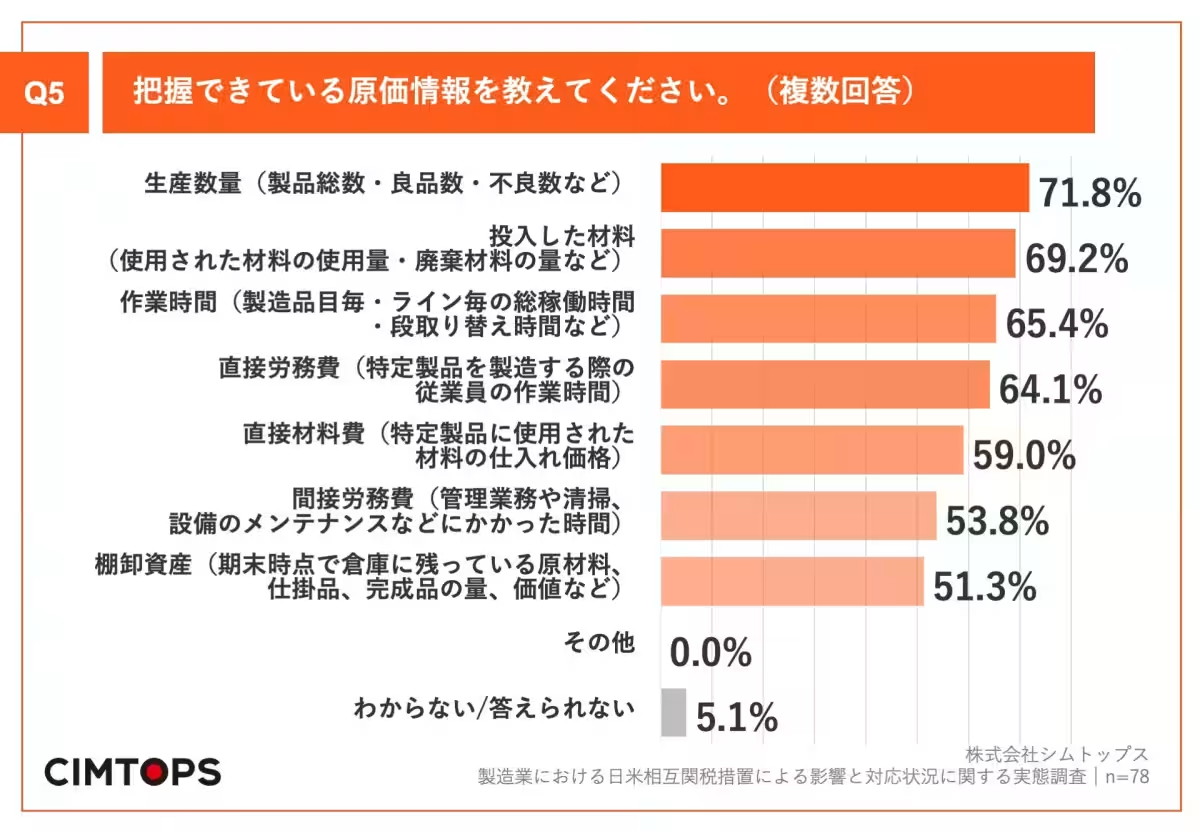

リアルタイムの原価把握が進んでいる実態

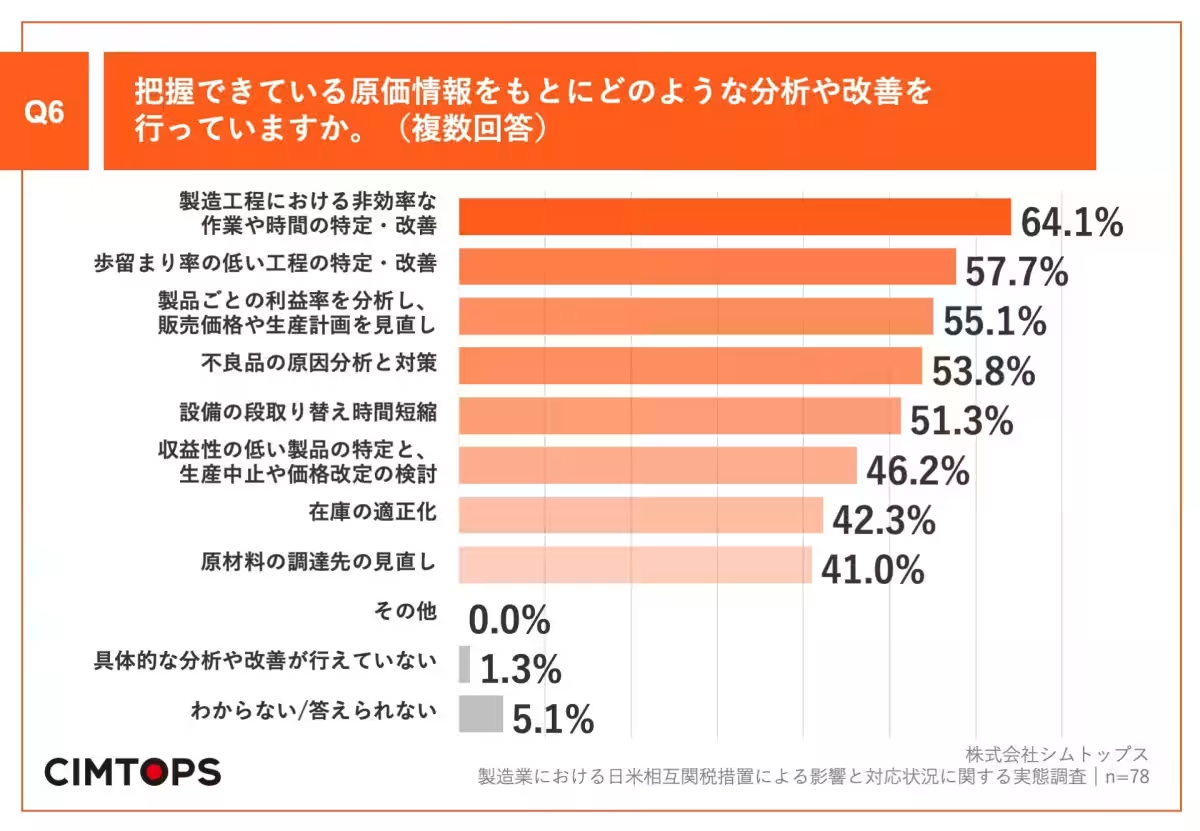

製造業における原価情報のリアルタイム把握についての調査では、78.0%が現場で発生する原価情報を「把握できている」と回答しました。特に「生産数量」(71.8%)や「投入した材料」(69.2%)も把握されており、これらのデータを活用して「製造工程における非効率な作業や時間の特定・改善」(64.1%)や「歩留まり率の低い工程の特定・改善」(57.7%)に努めている企業が多いことが見て取れます。

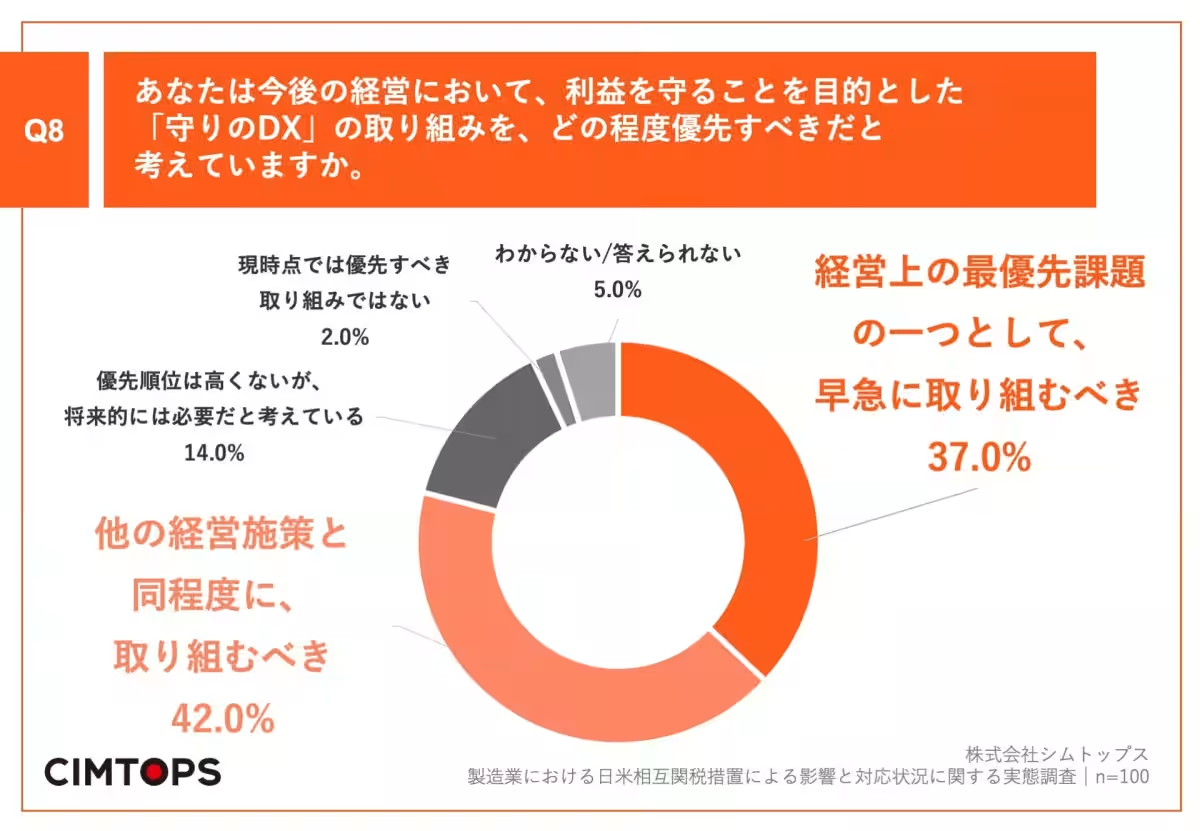

『守りのDX』を重視する経営者の意識

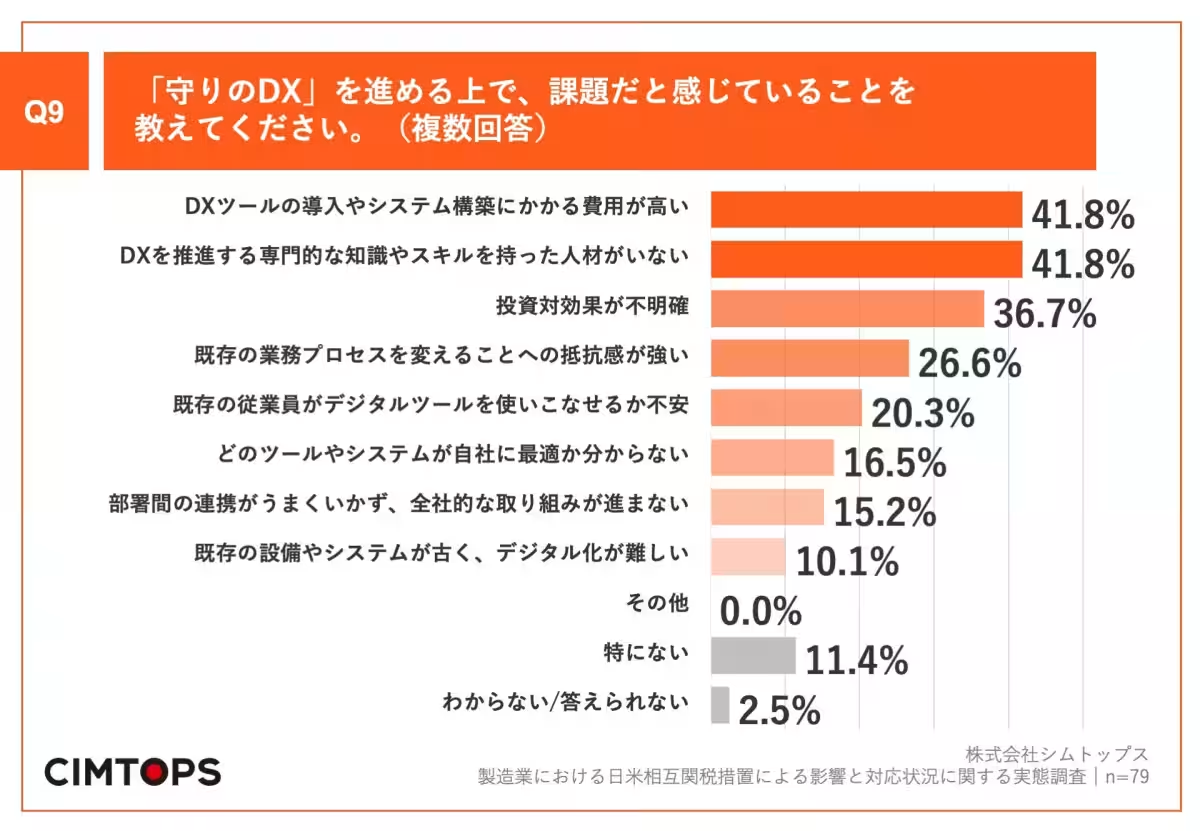

経営者の79%が『守りのDX』を優先すべき施策と捉えており、DX(デジタルトランスフォーメーション)の導入はやはり重要な課題の一つです。しかし、実際にDXを進める上では、費用や専門的な知識の不足が障害となっていることも浮き彫りになっています。調査では、最も多く挙げられた課題が「DXツールの導入やシステム構築にかかる費用が高い」と「DXを推進する専門的な知識やスキルを持った人材がいない」という点で、両者とも41.8%の回答を得ています。

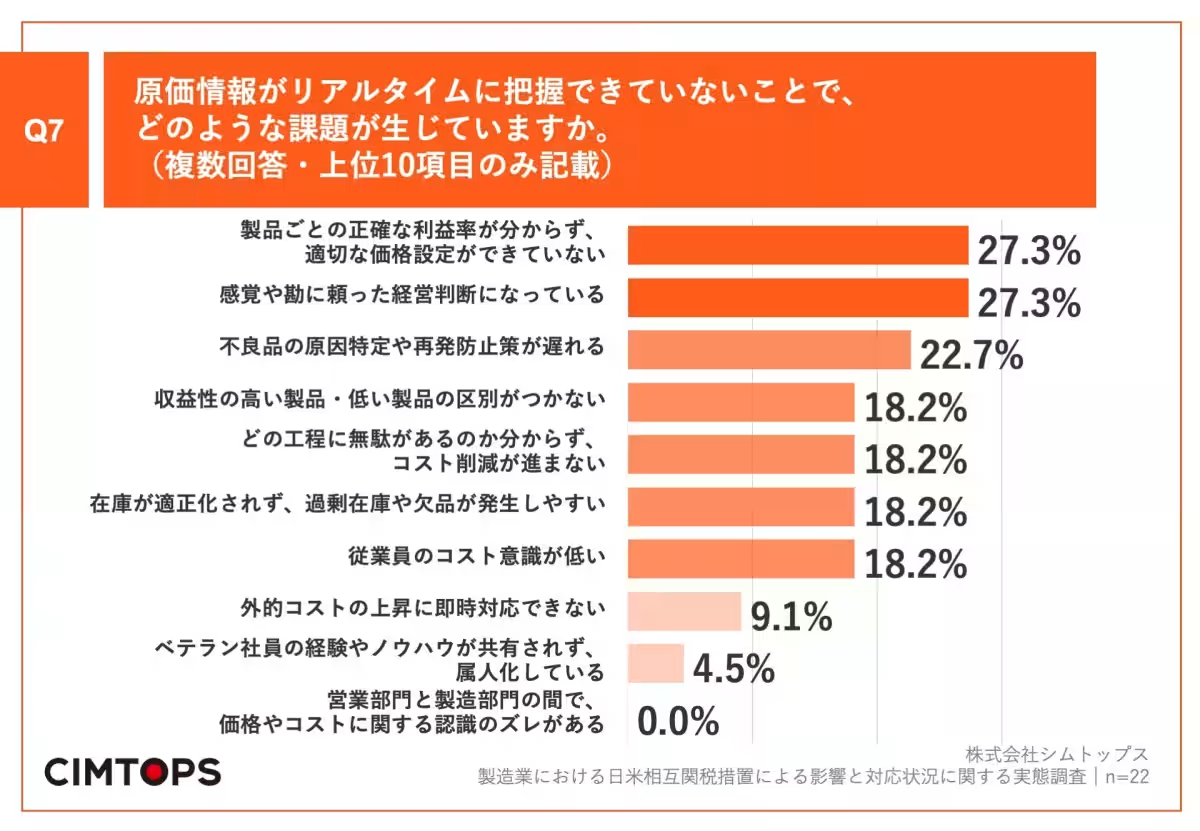

経営判断への影響

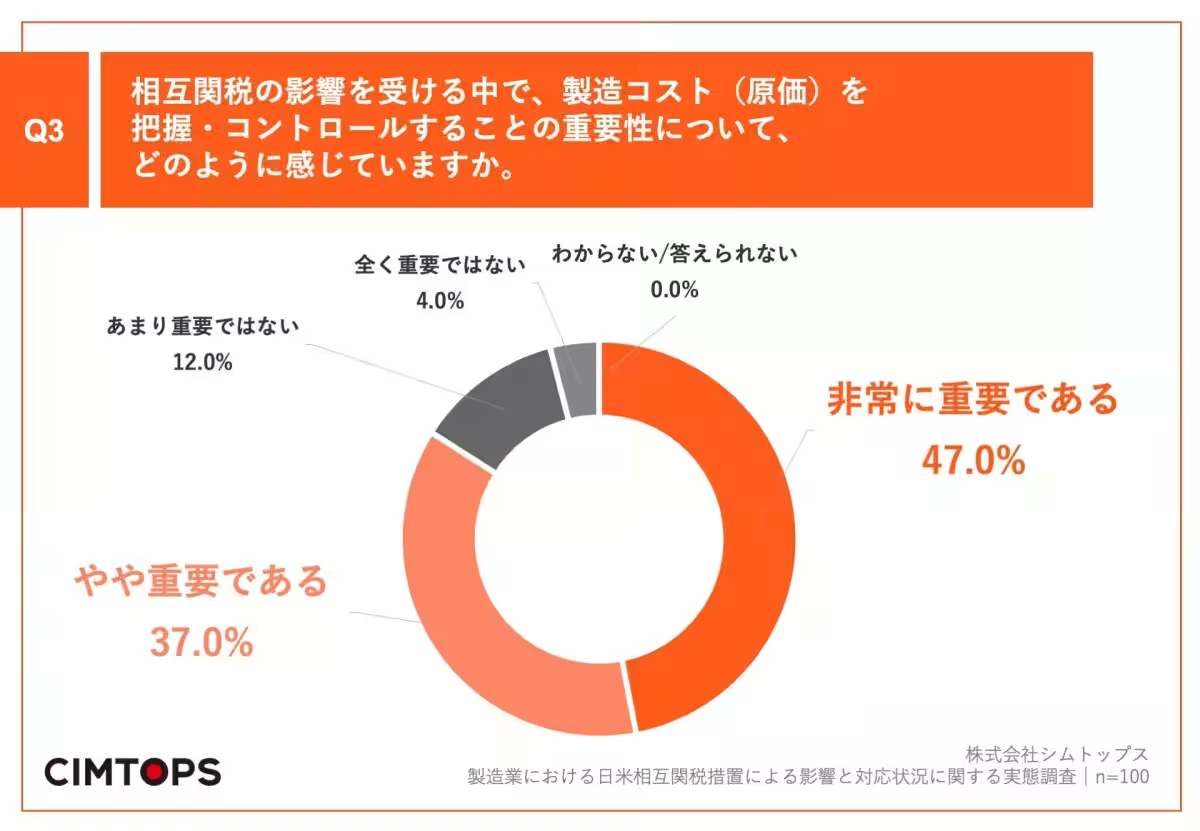

原価情報がリアルタイムに把握できていない企業は、製品ごとの正確な利益率が分からず適切な価格設定ができない、また感覚や勘に頼った経営判断が続くという深刻な状態になっています。特に、課題として認識している企業が22.7%いることからも、原価の適切な管理が競争力維持に直結しているといえます。

結論

今回の調査から、日米相互関税の影響が多くの製造業企業に及んでいることが理解できました。リストラへの対応と同時に、利益を守るための『守りのDX』への投資は避けて通れない道です。また、データに基づいた判断を迅速に行うことが、今後の企業競争力を左右することが明らかです。

このように、経営者の意識改革とデジタル技術の導入は今後ますます重要になるでしょう。企業の持続可能な成長への道筋を見定める上で、しっかりとした原価管理とともに、効果的なDXの推進が求められています。

関連リンク

サードペディア百科事典: i-Reporter 日米相互関税 守りのDX

トピックス(グルメ)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。