戦後80年、核兵器廃絶へ向けた意識を新たにするイベントが開催

戦後80年、核兵器廃絶への想いを新たに

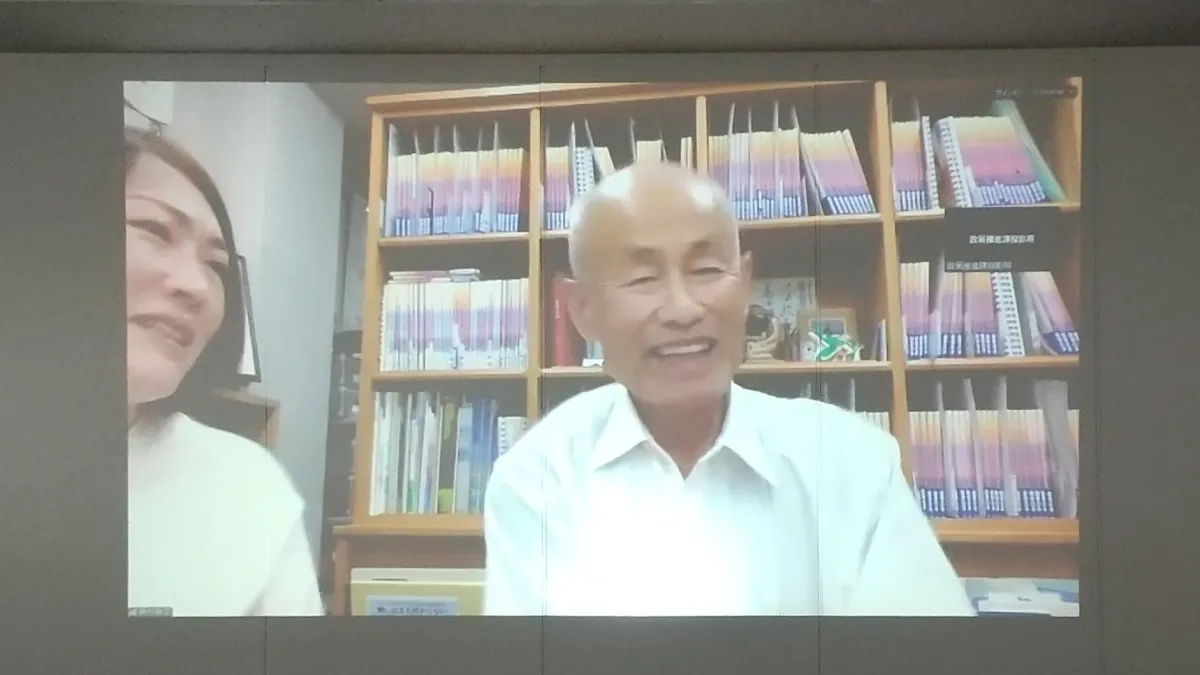

2024年にノーベル平和賞を受賞する見込みの【日本原水爆被害者団体協議会】(通称:日本被団協)の代表委員、箕牧智之さんが語った言葉は、多くの参加者の胸に響きました。7月、東京都新宿区の【生活協同組合パルシステム東京】が開催したイベントには、オンライン参加も含め約130人が集まり、戦後80年の重要性を再認識する機会となったのです。

箕牧さんは1942年、東京に生まれました。東京大空襲後、広島に疎開し、被爆を経験した彼の証言は、戦争の恐ろしさを直に感じるものでした。子供の頃、彼は家の前で遊んでいた瞬間に眩い光に包まれ、恐れを感じたと振り返ります。家族を心配する母の行動も、運命を大きく変える出来事となってしまいました。父が帰宅しないことを心配し繰り出した市内の探訪は、結果的に母子に放射線を浴びせることに。

箕牧さんは、「核兵器が使われることがあってはならない」と強く訴え続けています。彼が核廃絶へ向けた活動を始めたのは、2005年に日本被団協元代表委員の坪井直さんと出会ったことがきっかけでした。アメリカの学校などでの証言活動を通じ、原爆の恐ろしさを共有し、平和を呼びかける大切さを伝えています。この思いに共鳴し、彼は「日本被団協のノーベル平和賞は、先人たちの努力の賜物です」と力を込めます。

被爆者の平均年齢は86歳を超え、被爆者手帳を持つ人数も年々減少しています。箕牧さんは、これからの世代に「戦争反対」と「平和」を訴えることの重要性を説きました。被爆者がいなくなる日が来る未来に、若者たちが平和の大切さを考え続けることが求められています。

証言の重みを感じる

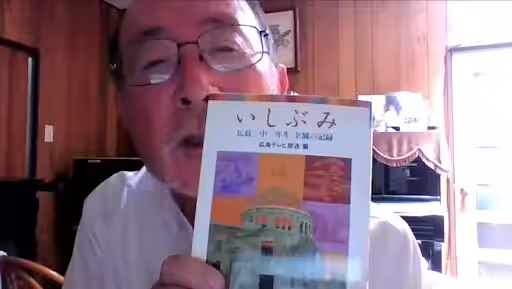

次に登壇した多賀俊介さんは、広島出身の被爆二世として平和教育に尽力しています。高校の社会科教師として、彼は生徒たちに戦時中の歴史を学ぶ機会を提供してきました。特に、被爆体験を実際に語ることがどんなに難しいかを、体験を通じて学んでいるのです。

彼は、「聞いてくれる人がいるからこそ、証言ができる」という思いを伝えました。被爆者の証言は単なる情報ではなく、彼らの命の一部であり、その重みをしっかりと受け止めることが求められます。多賀さんはまた、戦時中の言論統制がどういった影響を与えたのか、長い時間をかけてようやく語れるようになった人たちの苦労を語りました。彼が語る平和の重要性は、未来の世代へのメッセージでもあります。

次世代へ継承する重要性

イベントで語られたように、現在の若者たちには、平和の意味を深く理解し、考えて行動する力が求められています。「平和は簡単に口にできるが、実際に行動することが最も重要です」と中西巌さんは次世代へのメッセージを発信しました。

「被爆や戦時中の体験を直接聞ける機会が減少している中で、私たち一人一人が何をするべきかを考える必要があります」と、多賀さんは語りました。

パルシステム東京の取り組み

生活協同組合パルシステム東京は、多様な世代とつながり、平和のために一人ひとりができることを模索し続ける重要な役割を果たしています。今後も地道な活動を続け、次世代に平和の価値を伝え、考え続ける場を提供していくことを掲げています。

私たちがこのイベントを通じて得た教訓は、決して戦争の悲劇を忘れず、その教訓を未来に繋げることの大切さです。日本被団協や多賀さん、箕牧さんのような証言者の思いを伝えることで、平和への意識を強化していきましょう。

- ---

所在地:東京都新宿区大久保2-2-6

理事長:西村陽子

出資金:225.7億円、組合員数:53.9万人、総事業高:883.2億円(2025年3月末現在)

HP: パルシステム東京

2025年は国際協同組合年です。

トピックス(イベント)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。