Z世代の音楽消費行動調査:友人の推薦とアルゴリズムの影響とは

Z世代の音楽消費行動に関する調査

株式会社RECCOOが運営するZ世代向けのクイックリサーチサービス「サークルアップ」は、Z世代にフォーカスした興味深い調査結果を発表しました。このリサーチでは、大学生を対象に、友人からの音楽の推薦が果たしてどれほど影響を持つのか、また自分で見つけた曲に対する意識の違いがどうなっているのかを探っています。

友達のおすすめ曲は聴かれない?

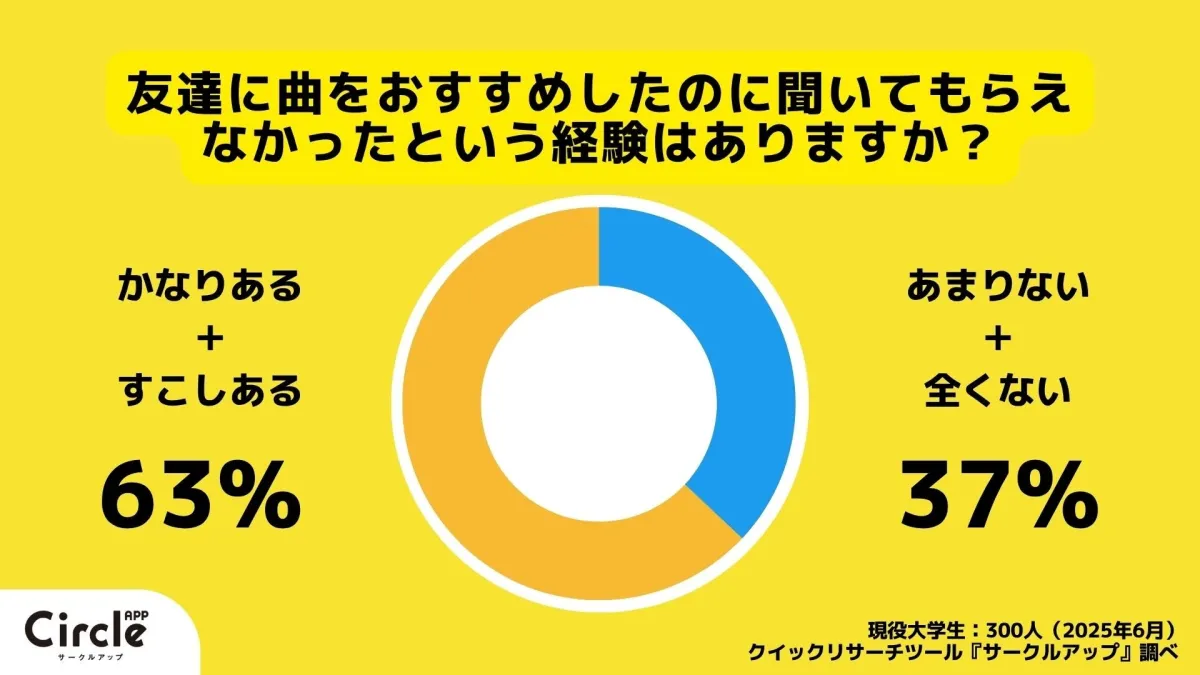

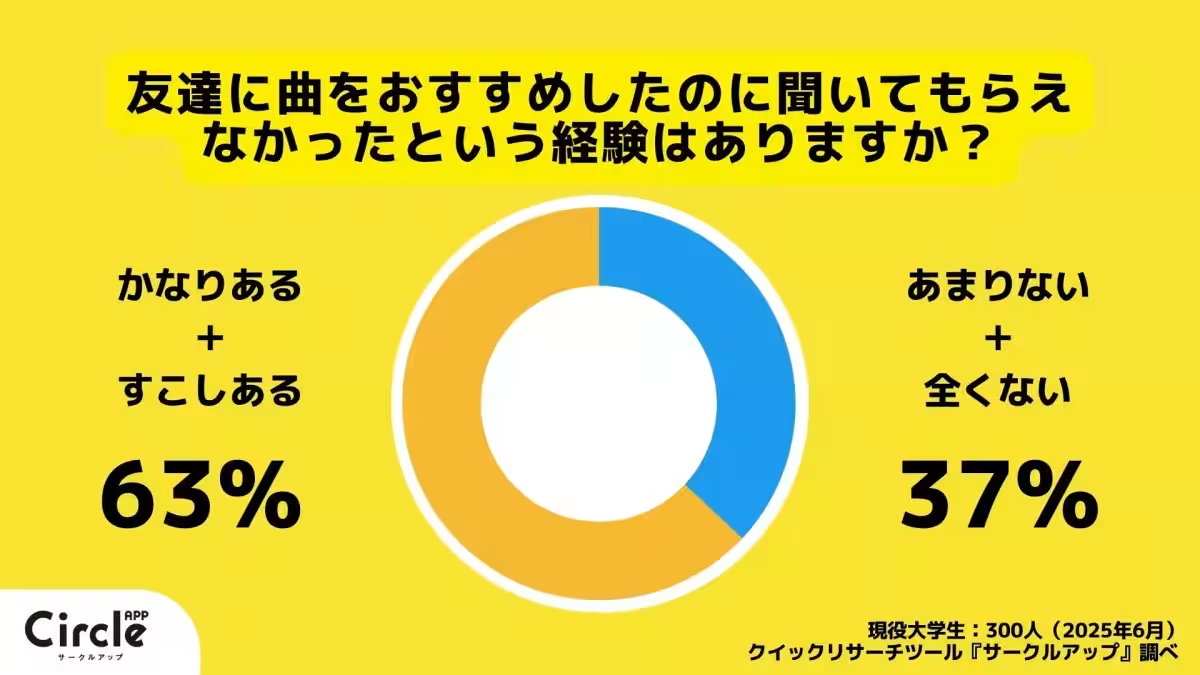

調査によると、なんと友人からおすすめされた曲を実際に聴かなかった学生が6割に上り、逆に自分がすぐには聴かなかったという学生も8割に達しました。この数字からは、友人からの推薦が優先度として低いことが浮き彫りになっています。

友人の推薦に対する消極的な態度

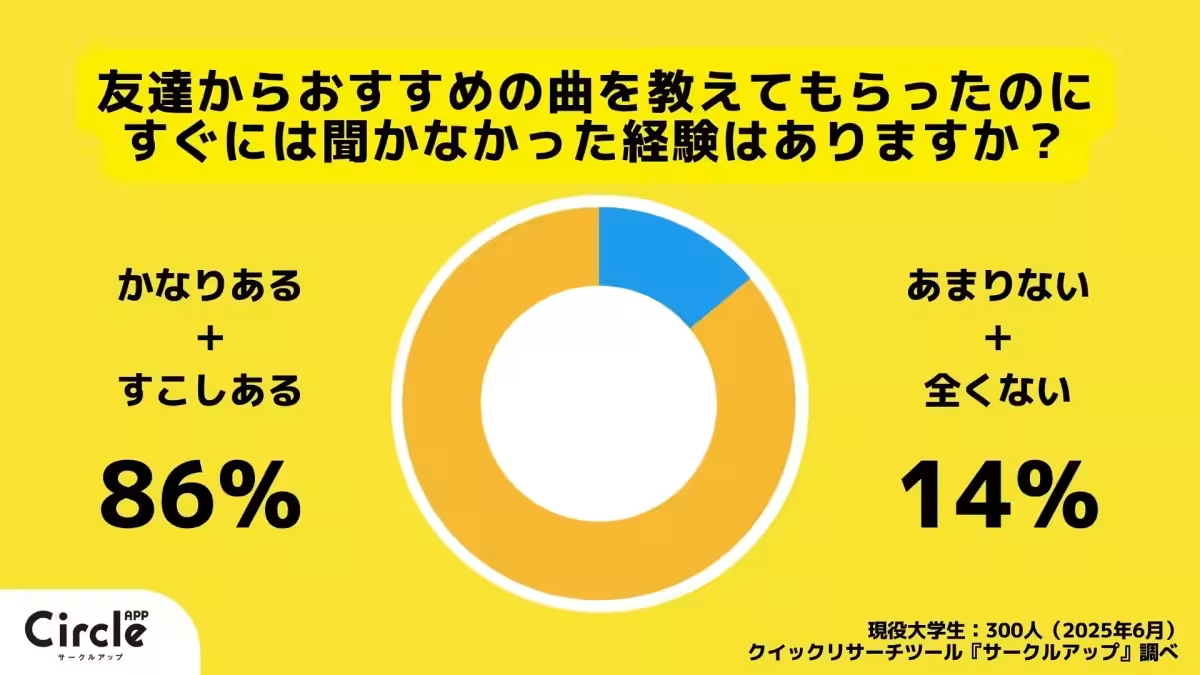

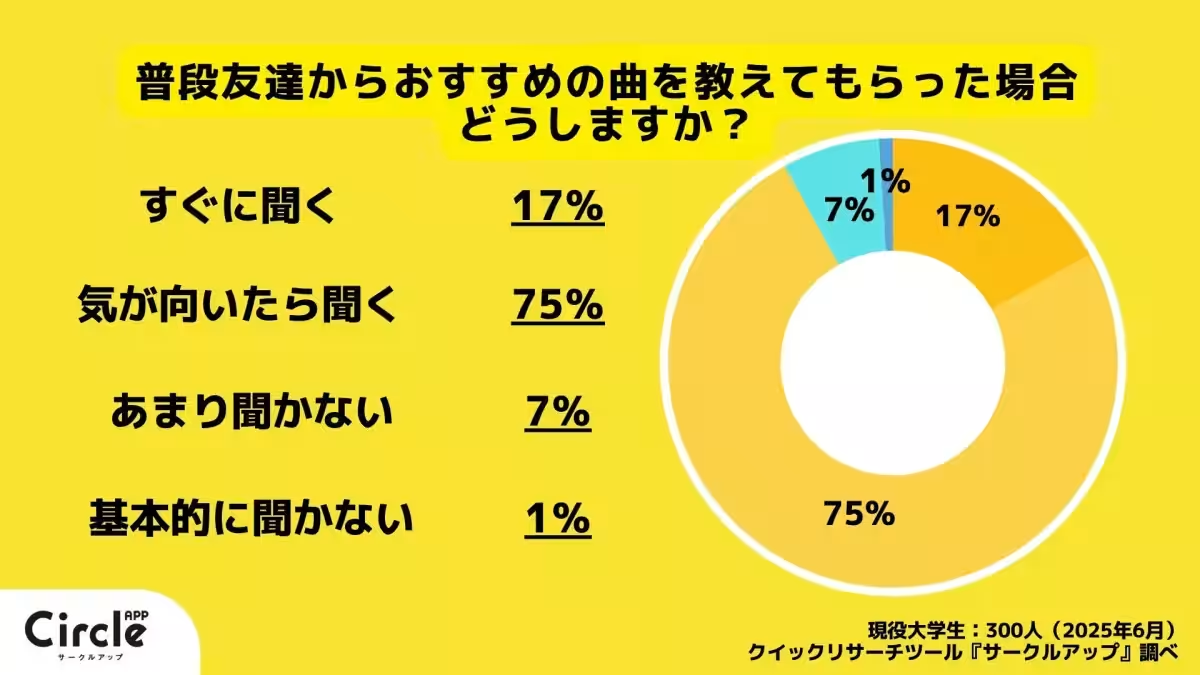

では、なぜZ世代の学生たちは友人のおすすめ曲をあまり重視しないのでしょうか?調査の中で「普段友達からのおすすめ曲についてどう対応しますか?」という質問に対し、多くの学生が「気が向いたら聴く」と回答しました。ただし、「あまり聴かない」や「基本的に聴かない」と答えた学生は8%にとどまり、全く聞く価値がないというわけではなさそうです。

彼らの消極的な理由としては、「好みと合わない」や「時間がない」という意見が多数を占めています。特に「好みが合わない」という意見は、全体の約3分の1を占めており、友人の提案に対する抵抗感があることがわかります。

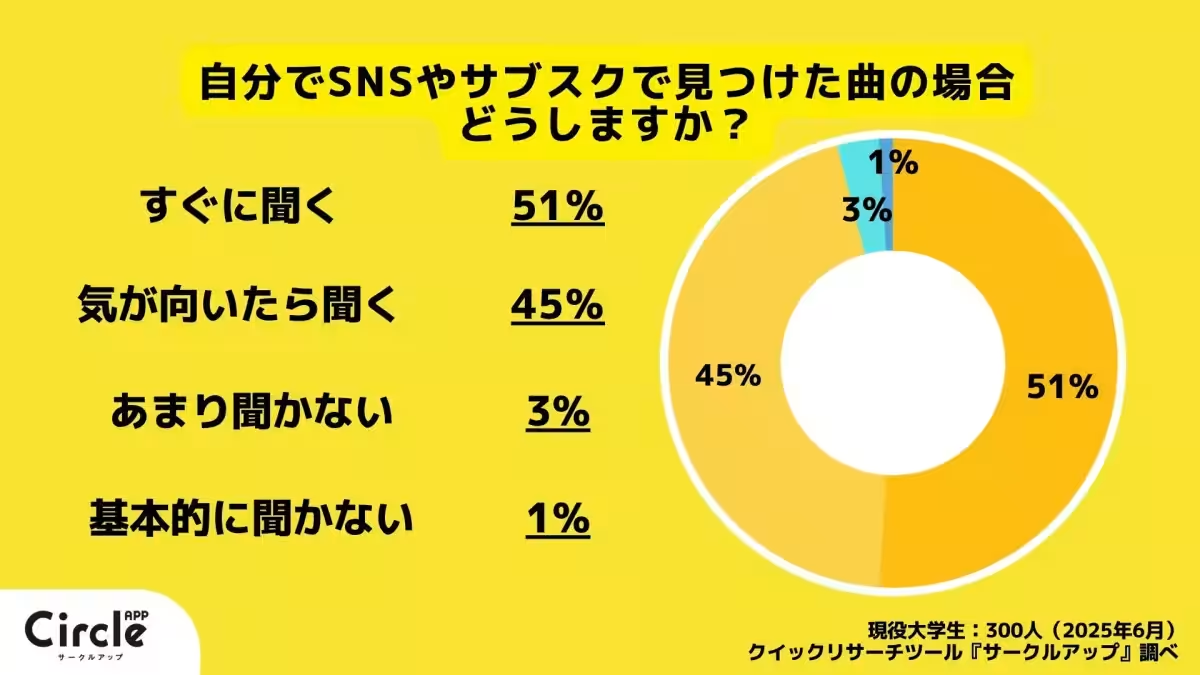

自分で見つけた曲には積極的

対照的に、自分で見つけた曲についてはどうなのでしょうか。この質問に対して「すぐに聴く」と答えた学生は51%と、友人からの推薦よりも遥かに高い数字を記録しました。「良い曲かもしれない」「自己発掘したものを聴きたい」という前向きな理由が多く寄せられ、時間がないために後回しにするという意見はわずか3%にとどまりました。このことからも、Z世代の楽曲選びにおいて「自分で見つけた」という体験が大きな影響を与えていることが伺えます。

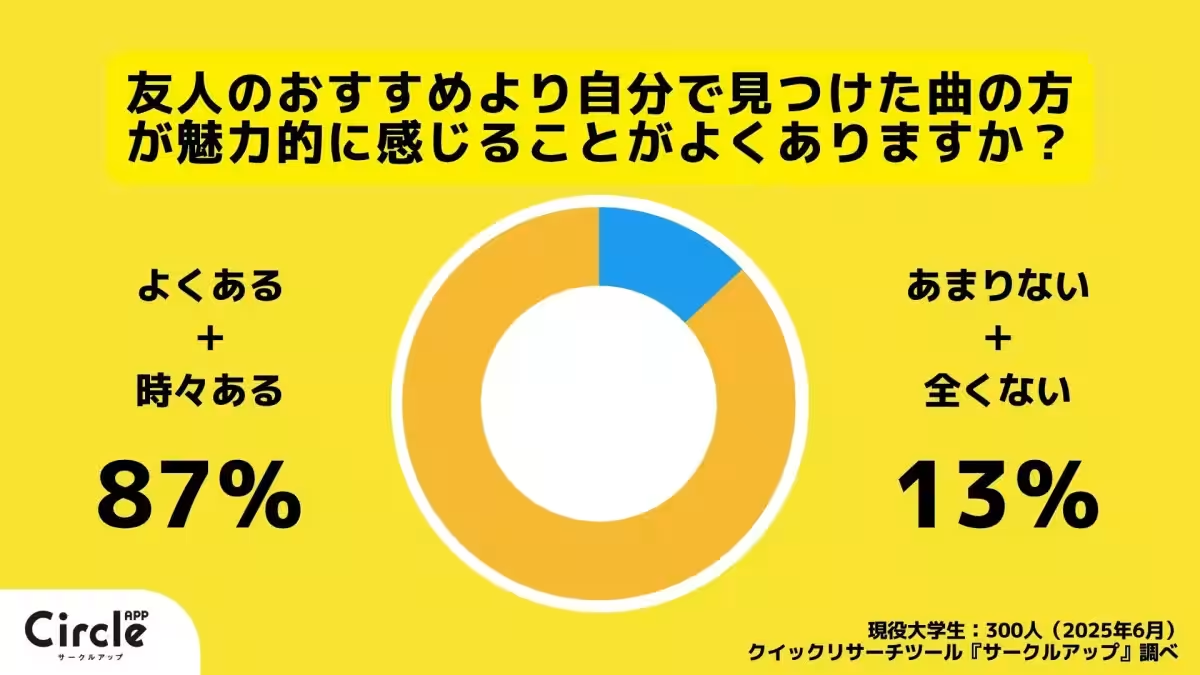

友人の推薦と自分発掘の魅力

「自分で見つけた曲は、友人からのおすすめよりも魅力的だ」と感じる学生は、なんと8割以上に達しました。その理由として、自己発見の喜びやアルゴリズムによるパーソナライズされた推薦機能の影響があると考えられます。特に音楽に関しては、友人からの推薦よりも、インターネットによって得られる海のような情報が影響を与える時代になっているようです。

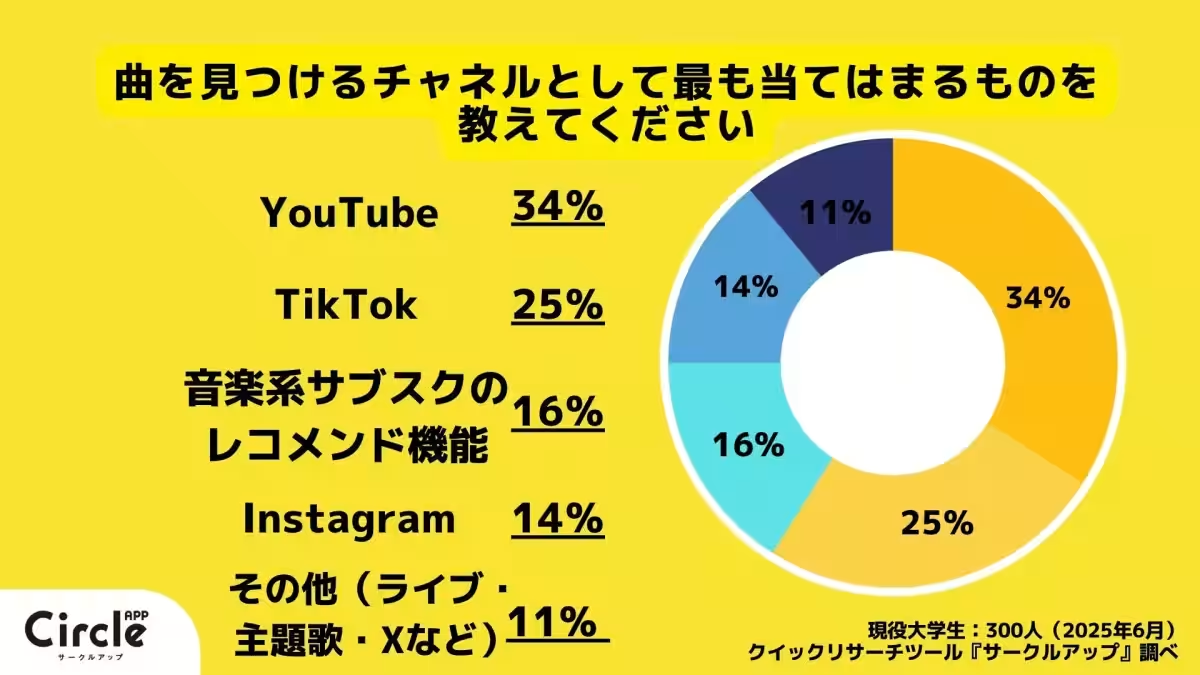

Z世代が新曲を発見するチャネル

普段最も新しい曲を見つける手段を尋ねたところ、YouTube、TikTok、音楽ストリーミングサービスが主なチャネルとして挙げられました。具体的には、YouTubeはミュージックビデオの発見に適しており、TikTokはトレンドの曲を知るための便利な手段であり、サブスクサービスはプレイリストを通じて継続的に曲を楽しむ環境を提供しているようです。

まとめ

実際の調査を通じて確認することで、Z世代の音楽に対するリアルな想いを理解することができます。「Z世代はこうだ」といった一面的な見方ではなく、サークルアップを通じて得たデータを基にした深い理解が求められています。これからの音楽産業において、どういった形でZ世代のニーズに応えていくべきか、関係者は真剣に考える必要があるでしょう。

詳細情報については、サークルアップの公式サイトをご確認ください。

トピックス(エンタメ)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。