コンテンツマーケティング施策のリード獲得における重要な発見と傾向

概要

近年、企業のマーケティング施策において、顧客との接点を増やすための活動として、コンテンツマーケティングが高く評価されています。株式会社PRIZMAが行ったリード獲得の実態調査によると、516名のマーケティング担当者から得たデータをもとに、どの施策が最も効果的か、さらに内製または外注の違いが成果にどのように影響するのかなど、重要なポイントが明らかになりました。

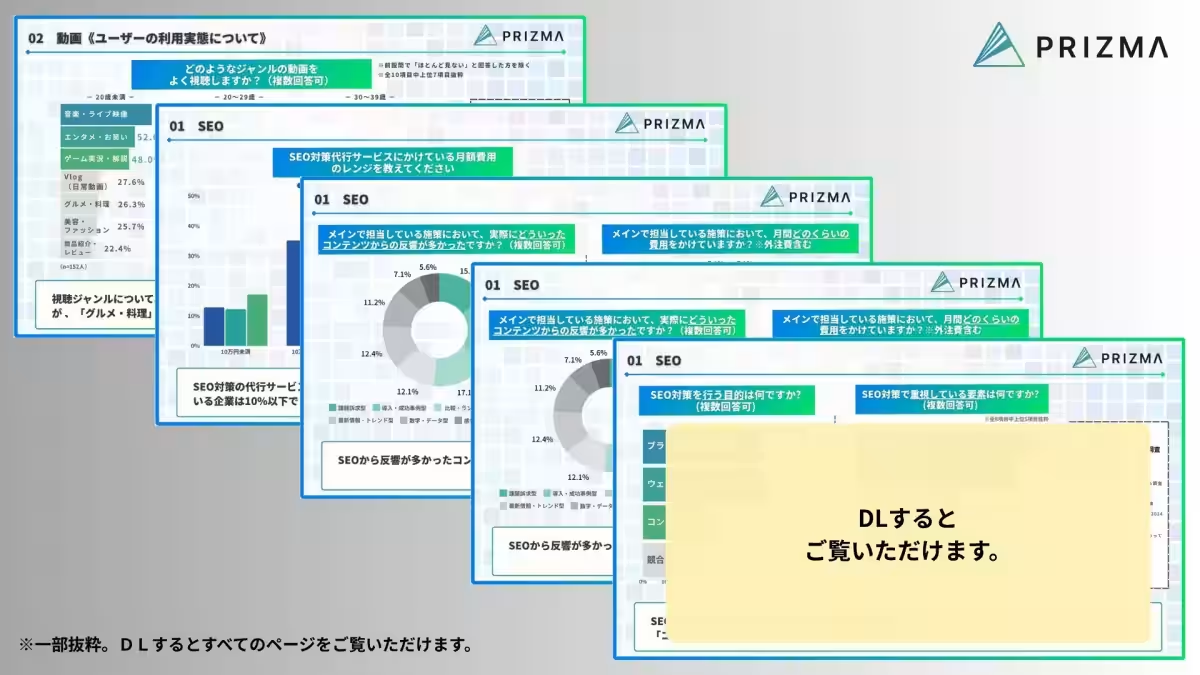

調査結果の概要

この調査では、リード獲得施策における成果の違いや実施状況について、具体的な数値を基に分析を行いました。施策ごとの内製と外注についての傾向、発信頻度、リード獲得数、そしてROAS(広告費用対効果)の意識について、様々な視点からデータを整理しています。

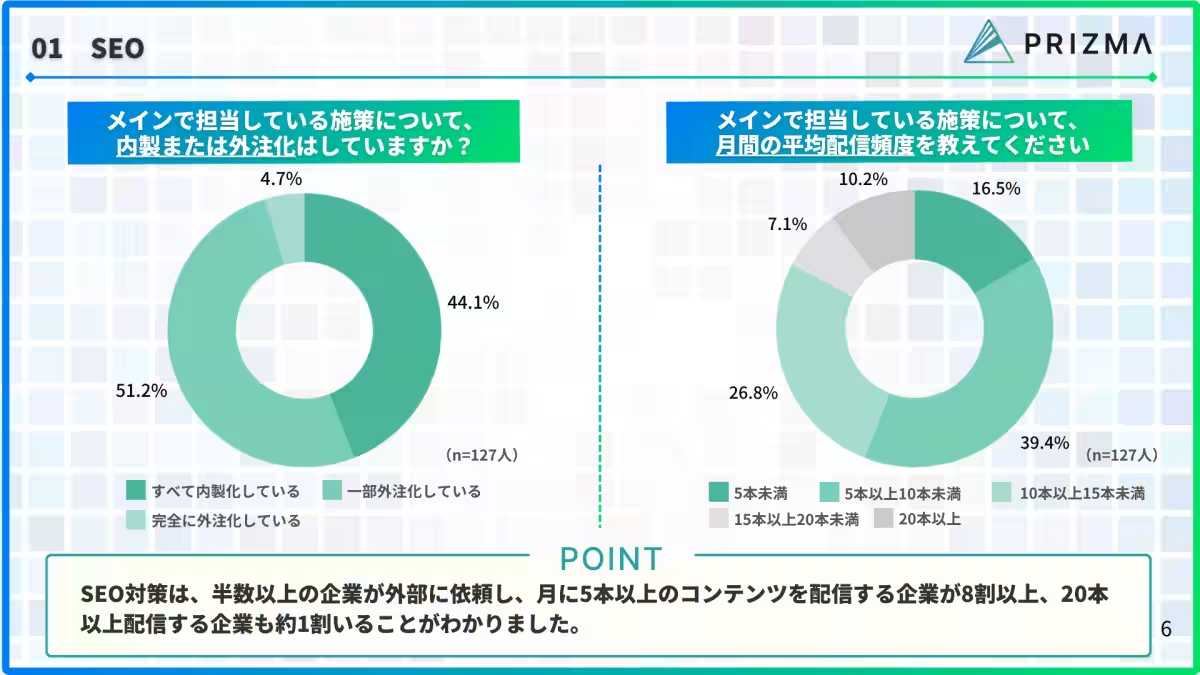

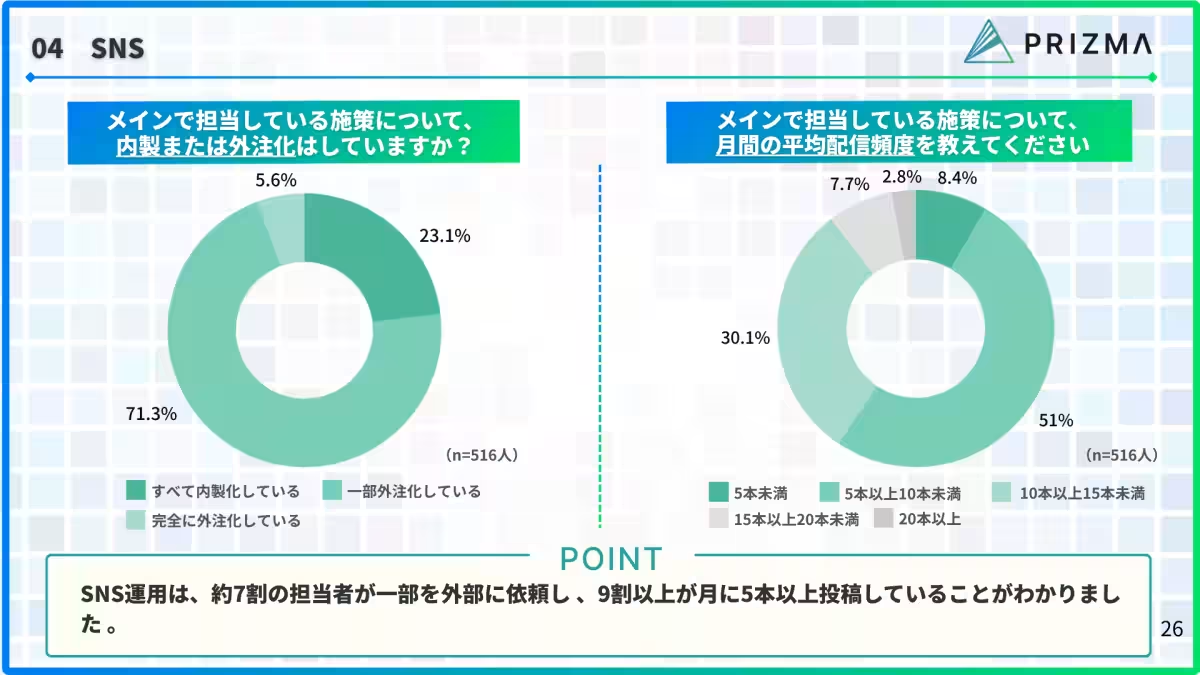

内製と外注のバランス

調査結果では、メインで担当されている施策の内製・外注の状況が明確になりました。最も多いのは「一部外注(59.7%)」であり、「すべて内製(33.5%)」や「完全に外注(6.8%)」が続きました。特に、プレスリリースやホワイトペーパー作成、SEO施策は多くの企業が内製を選択している一方、SNS運用では約71.3%が「一部外注」と回答しており、この差は施策の特性によるものであることが分かります。

このように、施策ごとの特性が内製か外注かを選ぶ際の重要な要素となっていると言えます。実際、SNS運用はリアルタイムでの対応が求められ、特別な専門性を必要とするため、外部の力を借りるケースが多いのです。

施策ごとの発信頻度

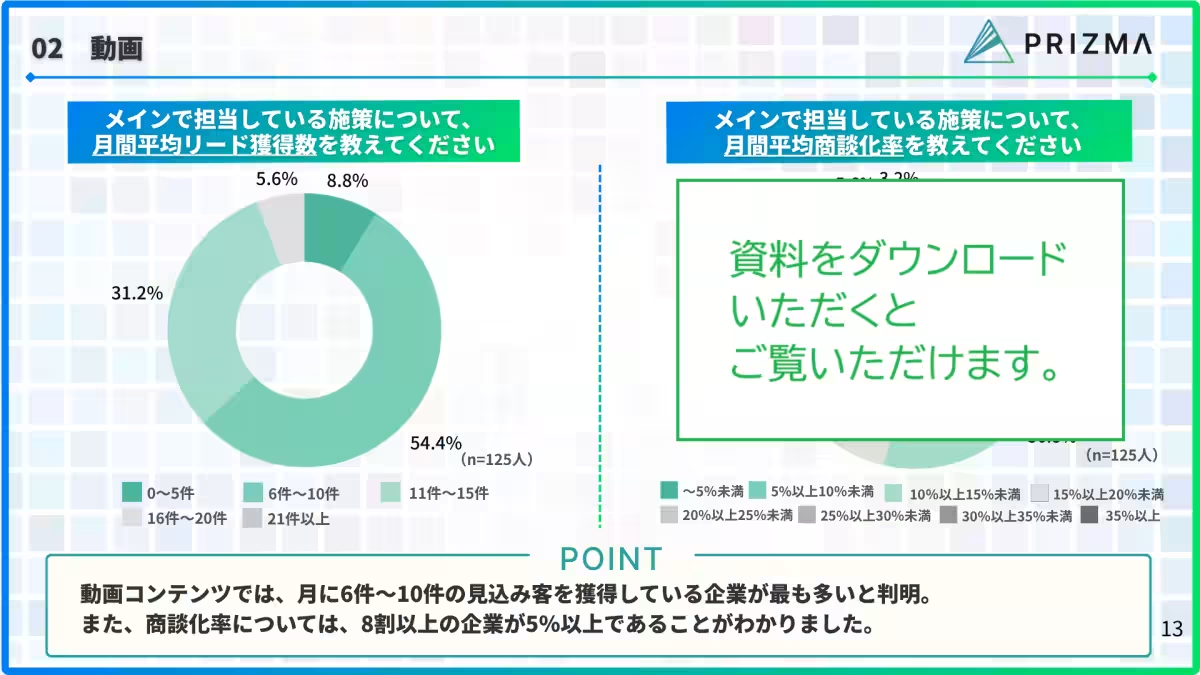

施策ごとの配信頻度についての調査も行われ、「月間配信頻度」はSNS運用が5本から10本となる割合が51.1%と、最も高い結果が得られました。動画施策においても、10本以上の配信が40.8%に上るなど、視覚的なコンテンツが特に重視される傾向が見られます。

対照的に、メルマガやホワイトペーパーでは月間の配信が5本未満であるとする回答が約4割を占めており、限られた情報発信の場面が多いことが分かります。こうした頻度は、リード獲得の重要な指標となっており、SNSや動画などの動的なコンテンツが成果に繋がっていると言えるのです。

平均リード獲得数の傾向

施策別の月間平均リード獲得数についても興味深い結果が得られました。全体の45.0%が「6件〜10件」と回答し、特にSNSと動画運用からは多くのリードが創出されていることが示されています。特に、SNS施策は自然流入型リードに貢献しており、持続的な顧客接点を形成する上での価値が評価されています。

一方で、ホワイトペーパーやメルマガでは「0〜5件」が最多となっており、これらの施策は資料請求や特定の接触に用途が限定されやすいという特性があります。ここからも、施策設計においては、媒体の特性を正しく理解し、明確な目的設定が必要であることが浮き彫りになります。

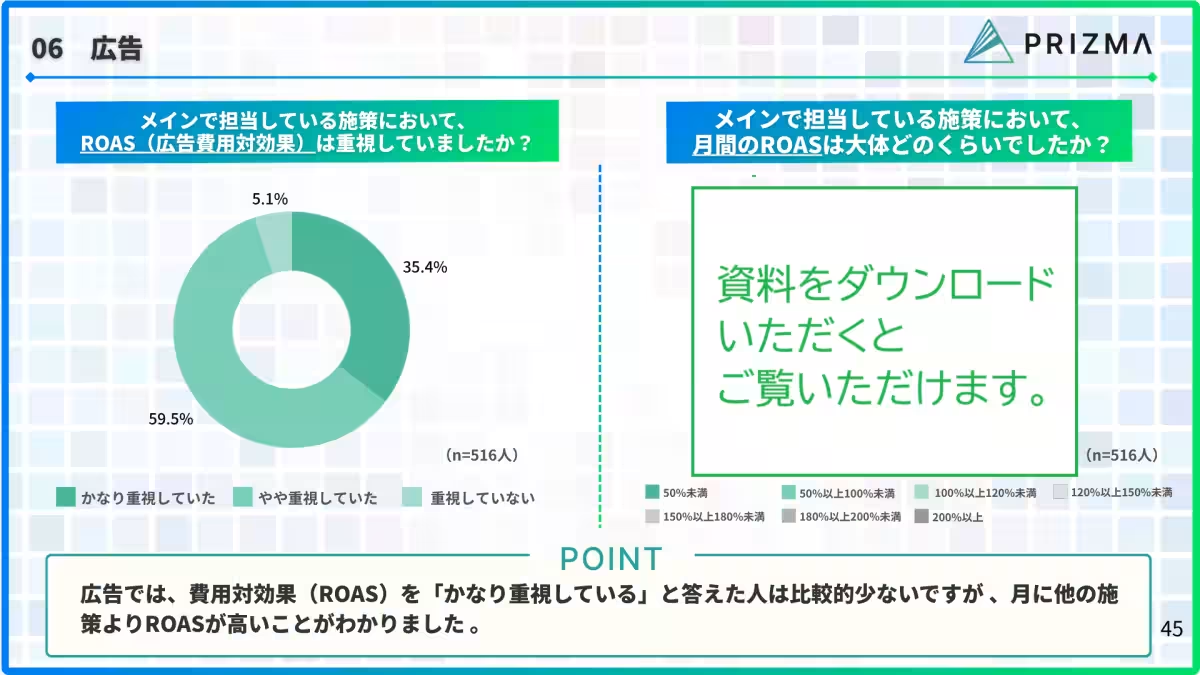

ROASへの意識

また、広告投資に対する意識についても調査が行われ、全体の9割以上がROASを重視し、施策によってその重要度に差が見られました。特にSEO施策は、長期的な成果を期待するため、担当者のKPIにおいてROASの存在感が大きく、他の施策にもその傾向が見られています。これらの数値は、施策全体が費用対効果の評価に基づいたPDCA型に転換していることを示唆しています。

まとめと今後の展望

今回の調査を通じて、コンテンツマーケティングにおけるさまざまな施策についての運用体制やリード獲得の特徴が魅力的に映し出されました。SNS運用は配信頻度が高く、外注も効果的に取り入れた成果を上げている一方で、SEOは資産構築型の堅実な戦略において安定した成果を示しています。リード獲得数の違いは、発信頻度や外注比率、施策のタイプに強く関連しており、こうしたデータを基に自社のマーケティング施策を見直し、効果を最大化するための施策設計が求められています。今後、この調査結果が企業の施策見直しや改善の参考となることを期待しています。

トピックス(イベント)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。