立正大学博物館で古代瓦を楽しむミニ展を開催中!

立正大学博物館 ミニ展「古代瓦~文字瓦を中心に~」

2023年8月16日から9月27日まで、埼玉県熊谷市にある立正大学博物館で、館務実習生が企画したミニ展が開催されています。この展示は、学生たちが自ら選定したテーマに基づき、博物館の収蔵品をもとに展示を行うものです。

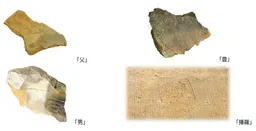

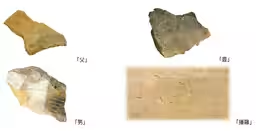

今回の展示では、県内を中心に発掘された古代瓦の中から特に「文字瓦」に焦点を当てています。文字瓦とは、瓦の一部に郡名などの文字が刻まれたもので、その存在は古代社会の興味深い側面を物語っています。

文字瓦の歴史背景

文字瓦の起源は、聖武天皇が741年に発布した「国分寺建立の詔」にさかのぼります。この詔に基づき、武蔵国(現・東京都・埼玉県・神奈川県の一部)にも多くの国分寺が建立され、多量の瓦が必要とされました。その結果、埼玉や周辺地域に窯が設けられ、瓦の生産が始まりました。特に新久窯跡や新沼窯跡からは、今も多くの貴重な出土品が見つかっています。

学芸員養成教育と実習

立正大学では、博物館の運営に関する専門教育を行っています。博物館実習は、その一環として重要な役割を果たしており、実施される講義や実習を通じて、将来の学芸員を育てることを目的としています。実際に博物館の資料を扱うことで、必要な知識や技術を学ぶとともに、現場での経験を積むことができます。

展示の見どころ

展示では、以下の地域に由来する文字瓦を中心に、多彩な出土品が紹介されています:

- - 「久」久良郡(神奈川県横浜市付近)

- - 「大」大里郡(埼玉県熊谷市付近)

- - 「播」播羅郡(埼玉県熊谷・深谷市付近)

- - 「高」高麗郡(埼玉県日高市・鶴ヶ島市付近)

- - 「父」秩父郡(埼玉県秩父市付近)

- - 「男」男衾郡(埼玉県熊谷市・寄居町などの一部)

- - 「豊」豊島郡(東京都の一部地域)

- - 「入」入間郡(埼玉県飯能市・日高市・鶴ヶ島市)

展示期間中は、特別開館日が設けられていますので、ぜひ計画的に訪れてみてください。また、ぱねる解説やケース展示もあり、訪れる人々にとって興味深い学びの場となることでしょう。

アクセス方法

立正大学博物館へのアクセスは非常に便利です。JR熊谷駅からは、南口より国際十王バスに乗車し、約10分で立正大学に到着します。東武東上線の森林公園駅からも同様にアクセスが可能で、北口よりバスに乗ることができます。詳細な交通案内は大学の公式ウェブサイトで確認できます。 交通アクセスの詳細

この貴重な展示を通じて、古代の人々の生活や思想に触れることができる貴重な機会です。皆さんの訪問を心よりお待ちしています!

トピックス(イベント)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。