連休明けの心の不調、「五月病」との関連性に迫る調査結果

五月病という現象

新生活が始まる4月。期待とともに新たな挑戦が待ち受けていますが、同時に感じる緊張感やストレスもあることでしょう。それが、ゴールデンウィーク明けの5月に心身に不調をきたすことを「五月病」と言います。この現象は多くの人が耳にしているものの、その実態については意外と知られていないのが実情です。

そこで、株式会社フォーイットが実施した全国の20代から60代を対象にした調査結果を元に、五月病の実態を探ります。500名の男女を対象に行ったアンケートを見ていきましょう。

調査概要

調査対象は、全国の20歳から69歳の男女500名。調査日程は2025年04月18日で、ネットリサーチの手法を用いて実施されました。質問内容は「五月病になったことはありますか?」というもの。

出典元リンク: afb プレスリリース

調査結果の概要

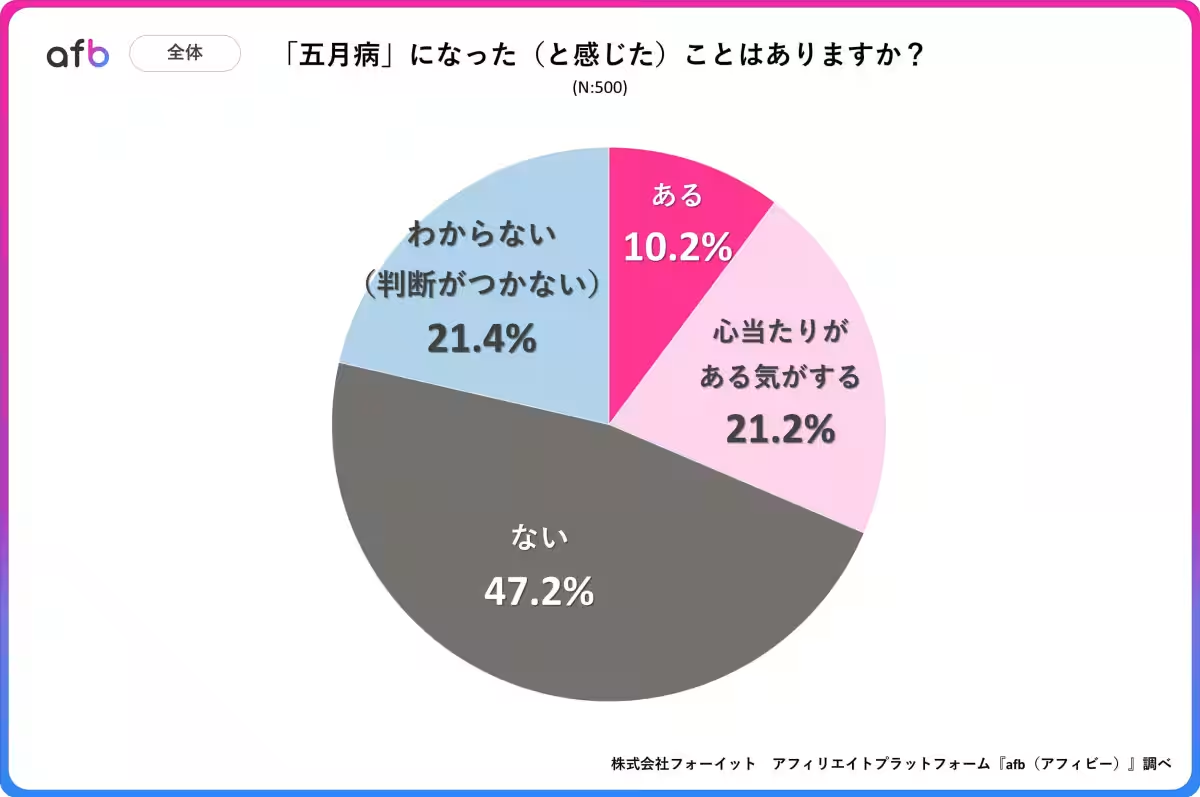

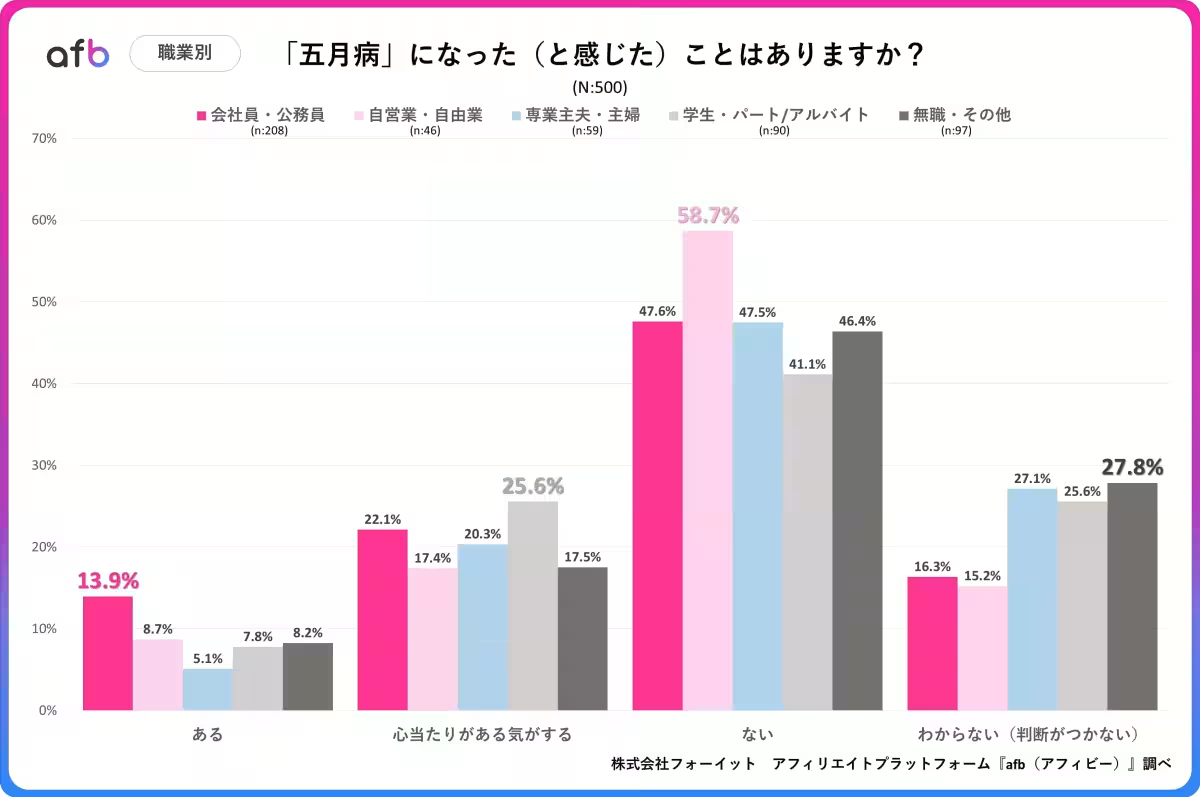

調査の結果、「五月病になった(と感じた)」とする回答は以下の通りでした。

- - ある:10.2%

- - 心当たりがある気がする:21.2%

- - ない:58.6%

- - わからない:10.0%

この数字から明らかになったのは、実に31.4%の人々が何らかの形で五月病の影響を感じていることです。この結果は、五月病が身近な問題であることを示唆しています。

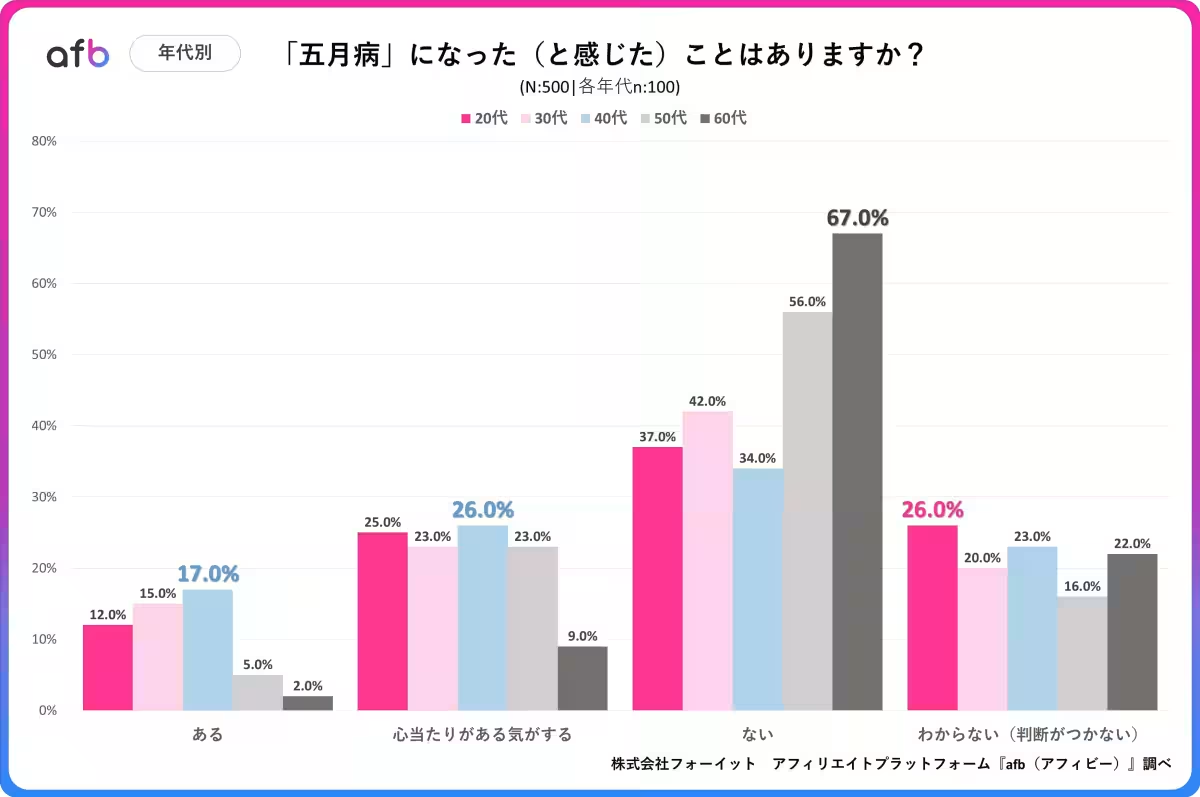

年代別の分析

さらなる分析を行うため、年代別にデータを確認してみます。20代から50代の年代では、30%から40%の人々が「ある」または「心当たりがある気がする」と回答したのに対し、60代では「ある」が2.0%、「心当たりがある気がする」が9.0%と、大きな違いが顕著に現れました。

このことから若い世代は新しい職場環境や役職に適応する際にストレスを感じやすく、特にSNSなどの影響で自身の心の不調を「五月病」として認識する傾向があることが推測されます。

一方で、60代では定年後の生活に入る人も多く、この世代の仕事環境の変化は少ないため、心的不調をあまり感じないのかもしれません。

職業別に見る五月病

次に職業別での結果を見てみましょう。会社員や公務員の方は、「ある」もしくは「心当たりがある気がする」と回答した方が多く見られました。中でも会社員は最も多く、心身に不調を感じる傾向が強いことが分かります。

反対に自営業や自由業の場合、58.7%の人々が「ない」と回答しており、五月病の感じ方に明確な差があることが浮き彫りとなりました。この違いは、業務モードと休暇モードの切り替えが必要な会社員と、自身で休暇を設定できる自営業や自由業の方の環境に起因するのではないでしょうか。

五月病のリスクを減らすには

新生活を始めたばかりの方々は、思いのほかストレスをため込んでいることが多く、五月病の症状が出てしまうことがあります。症状を軽減するためには、定期的にリフレッシュを図ることや、ストレス発散を意識することが大切です。

心の健康を保つために、日々変化を作り出す努力や、周囲とのコミュニケーションを促進することが、五月病を防ぐ大きな助けとなるでしょう。

まとめ

5月は心の健康に特に意識を向ける時期として捉えられるべきです。五月病の兆候を感じたら早めに対処し、ストレスを小さく保つための心得を持ちましょう。新しい季節を迎えつつ、心地よい毎日を過ごしていきましょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。