報告・連絡・相談の重要性とその実態についての調査結果

報告・連絡・相談の重要性とその実態についての調査結果

はじめに

近年、企業の業務効率化が求められる中、情報共有の重要性が見直されています。その中で、日本における「報告・連絡・相談(報連相)」の文化は、業務の円滑な進行に不可欠な要素とされています。しかし、実際にはどの程度の人がこのプロセスを実践できているのでしょうか。今回は、株式会社識学が実施した調査をもとに、報連相に関する現状を詳しく見ていきます。

調査の実施について

調査は2025年3月17日から18日にかけて、主に上司または管理者のいる20代から50代の会社員300人を対象にオンラインで行われました。その結果、97.0%の回答者が報連相の重要性を認識している一方、実際に報告がしやすいと感じているのは75.0%という対照的な数値が浮かび上がりました。

報告の機会と方法

報告を行う機会の評価

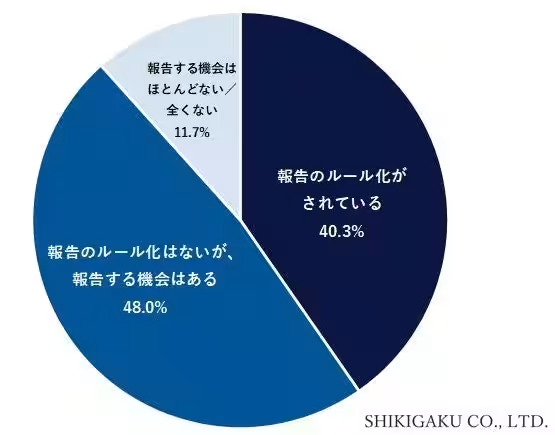

調査対象者のほとんどが、報告する機会があることを認識しており、「報告するルール化はされていないが、報告する機会はある」との回答が48.0%、一方で「報告することがルール化されている」という意見も40.3%あり、実際に9割近くの方が何らかの形で報告を行っていることが示されました。

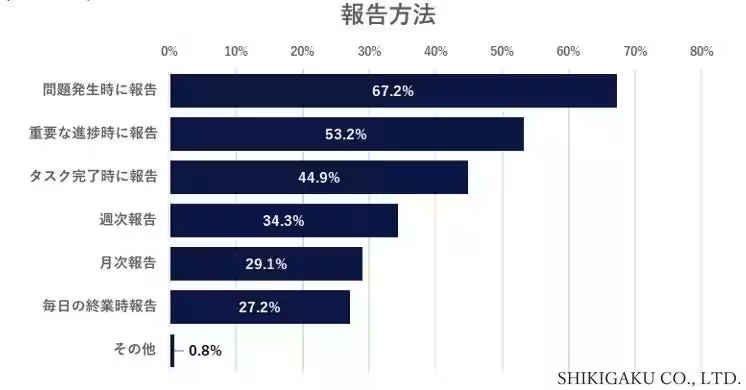

報告方法の選択

報告の方法については、問題の発生時に報告するという意見が67.2%と最も多く、続いて重要な進捗時に報告する52.2%やタスク完了時の44.9%など、具体的な業務に基づいた局面で行われていることがわかりました。

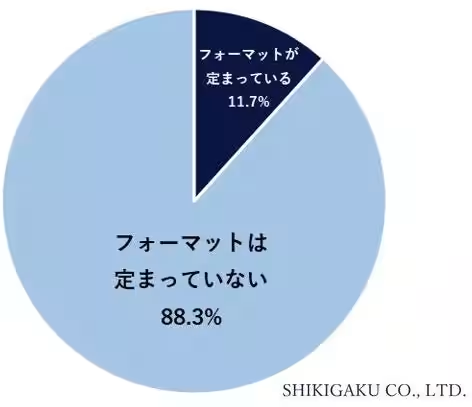

相談の対象

業務の相談先としては、57.0%が上司を挙げており、同僚の24.3%に対して家族への相談はわずか1.3%に過ぎません。この結果は、業務における情報共有の中心が上司であることを示しています。

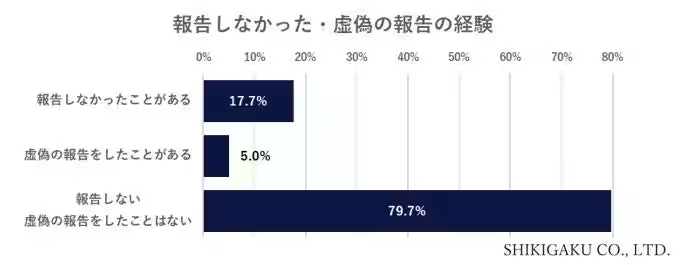

重要性に対する認識のギャップ

報告・連絡・相談が重要であるとの自己認識は97.0%にも上るものの、実際の実施状況にはギャップが存在することも見逃せません。報連相がしづらいと感じる理由には、上司の人間性に起因するものや、適切なタイミングが取れない環境が挙がりました。

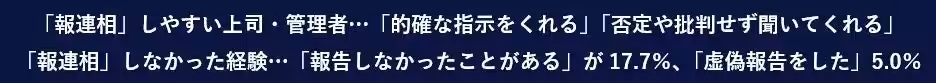

しやすい報連相の特徴

報告・連絡・相談がしやすい条件として、「的確な指示をくれる上司」が最も挙げられており、また「否定的な反応をしない」という点も重視されています。これにより、上司との信頼関係が報連相のしやすさを高めていると考えられます。

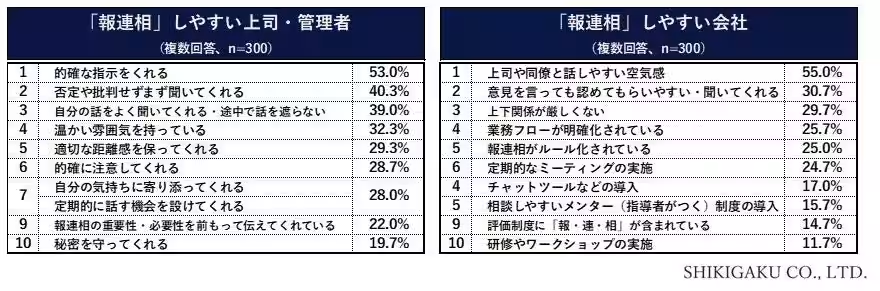

課題と改善の余地

調査では、実際に報告をしなかったり虚偽の報告をした経験のある方も少なくなく、17.7%の人が報告を怠ったと回答しました。理由としては自己判断や恐怖感、そして報告しても意味がないと感じる場合が少なくないようです。これには組織内の人間関係や雰囲気が大きく影響していることが示されました。

最後に

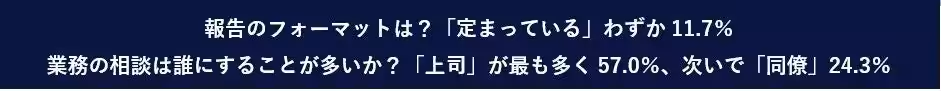

本調査によって、業務における報告・連絡・相談の重要性と実施の現状には大きな隔たりがあることが明らかになりました。企業においては、報連相を改善するために、報告フォーマットの整備や定期的なコミュニケーションを重視することで、情報の共有や業務の効率化が図れるはずです。報告のシステム化が進むことで、業務の質も向上させられるでしょう。

もし、報連相に関する課題を抱える企業があれば、これらの改善策を試してみることをお勧めします。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。