原宿発の新しいアートが横浜と結びつく!irotoaとラボメンの共創

原宿発のアートと横浜の出会い

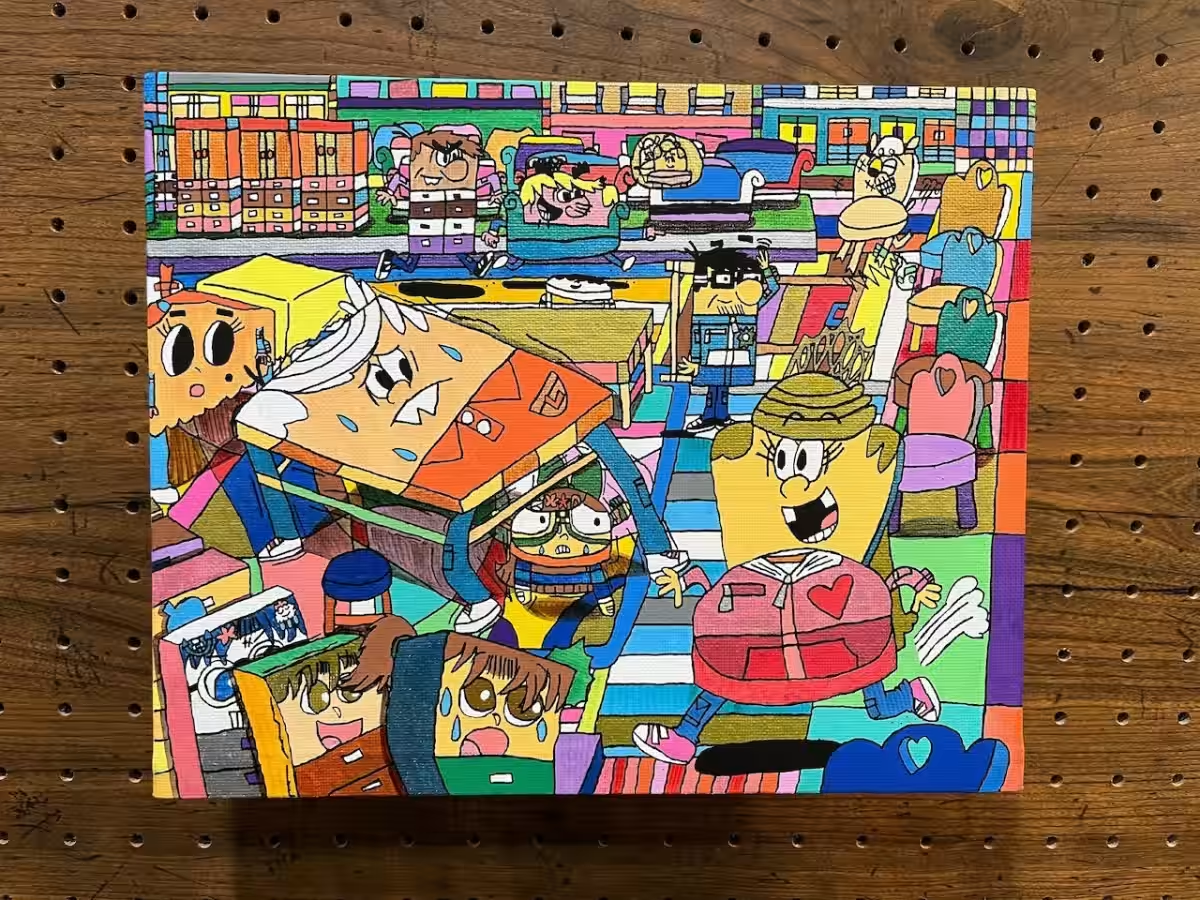

現在、原宿と横浜のコラボレーションから生まれた新しいアートスタイルが注目を集めています。これは、原宿からインクルーシブカルチャーを発信する「irotoa」と、横浜の就労継続支援B型施設「ラボメン」との強力な共創によって生まれた「彩音戯画(カラートーンアート)」です。この新たなアートの魅力と、そこに込められた理念を詳しく探っていきましょう。

1. 5つの架け橋

個性の色をつなぐ

彩音戯画は、単なるアートではありません。ラボメンで生まれる作品は、制作者自身の感情やexperiencesを色として表現するユニークな作品です。例えば、通勤途中の美しい朝焼けや、幼少期の花火の思い出を色彩に変え、キャンバスに描く。このように、irotoaが掲げる「個性の色」が、ラボメンの表現力によって生み出されます。

命の音を重ねる

制作現場では、笑い声や木の音、仲間との会話が響きわたり、そこがまるで音楽のような空間に変わります。筆の動きやミシンの操作音、光が入って来る中での静かな集中もまた、命の響きの一部です。irotoaはこのような対話から、生命の響きを大切にしています。

福祉とカルチャーを結ぶ

一般的に福祉施設の成果物はその背景で評価されますが、irotoaとラボメンは異なります。その魅力はデザインにあり、福祉的背景を知らなくても手に取りたくなるアートが生まれています。どんな人でも心惹かれる作品に仕上がることで、作品は単なる「支援の産物」から文化へと昇華します。

利用者からクリエイターへ

ラボメンのアーティストたちは、ただの「利用者」ではなく、irotoanista(イロトアニスタ)としての仲間として活動します。彼らは自身の作品について語るとき、自信に満ちた眼差しを見せます。もはやアートは守られるものではなく、積極的に世の中に問いかける存在となり、それによって彼らの自己認識も大きく変わります。

一点物の価値を世界へ

彩音戯画の作品は、偶然性や予期せぬ色の混ざりによって、二度と同じものは生まれません。この一点物の価値こそが、irotoaが大切にする「個性を纏う」喜びを与えてくれます。同じ作品を持つことで、所有者は自分だけの特別な色を感じ、その作品を長く大切にするのです。

2. ラボメンアートの深層

制作のプロセスは生活と深く結びついています。街の色をモチーフにしたり、家族との会話からインスピレーションを受けたりと、彼らの作品は日常の記憶や感覚から生まれます。一日の制作は静かな集中から始まり、筆が紙に触れる音が広がります。休憩時間には仲間同士で作品を見せ合い、感想を言い合う笑顔が見られます。彩音戯画では、原画のみの一点ものにこだわり、その価値を提供します。

3. 松橋代表の人物像

ラボメンの代表である松橋健太は、4人の父親です。二人の息子が自閉症である彼は、子どもたちの未来を考えるうちに「好きなことで生きる」選択肢が必要だと痛感しました。彼はこの理念から事業を立ち上げ、現場に身を置き続けています。松橋氏が重視するのは「支援」ではなく「共創」であり、その成果は確実に数字として表れています。

4. 社会的意義と未来

この取り組みは単に作業内容を変えるものではなく、評価軸の転換を意味します。福祉的価値から市場で通用するものへの移行を進め、就労支援を文化発信の拠点へと昇華させる可能性があります。ここでは、障害があることを評価するのではなく、磨き続ける姿勢が重要であると示されており、多様なクリエイターが共に作り出す未来がここから始まっています。

ようやく本日の話題に位置づけられるkirara arkwaveの実現の鍵となり、irotoaとの連携が不可欠です。このように、障害を超えた新たなアートの道が切り開かれ、「命の響き」が社会に届いていきます。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。