VRを活用した認知症ケア教育の革新と効果実証の成功

VRを活用した認知症ケア教育の革新と効果実証

共同研究の背景

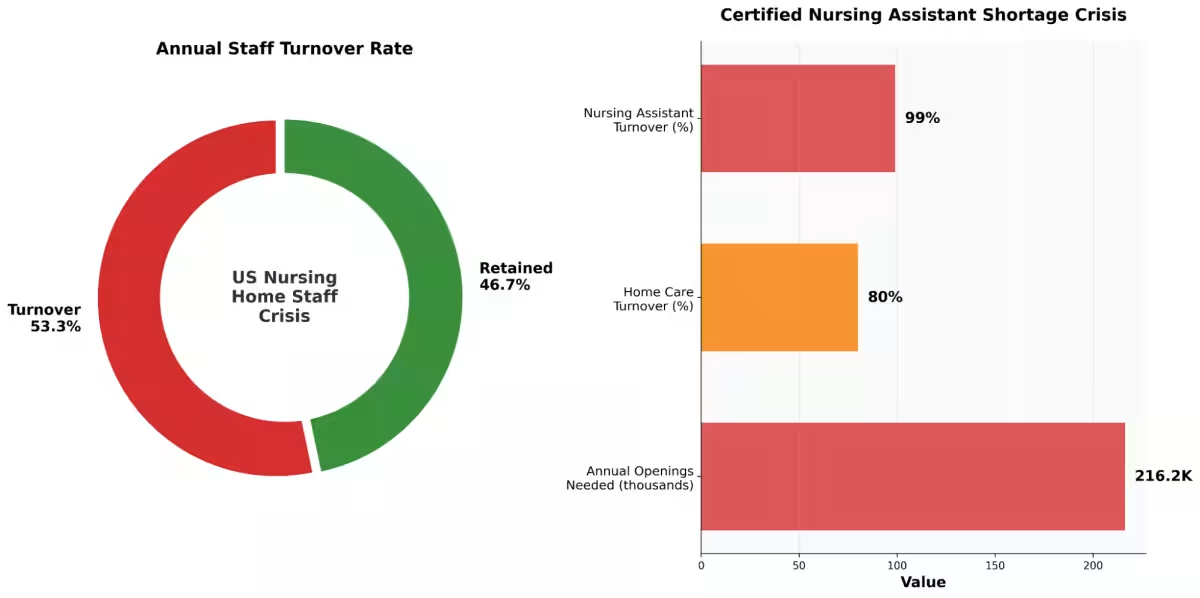

株式会社ジョリーグッドは、アメリカのジョージ・メイソン大学と共同で、VR(バーチャルリアリティ)を利用した認知症ケア教育の有効性を検証したパイロットプログラムを行いました。近年、高齢化の進展に伴い、米国における認知症ケアの需要は急増しています。しかし、介護施設で働く人々の離職率は53%に達し、人材不足が深刻な問題となっています。この状況に対処するため、従来の研修では不足していた「共感力の向上」を目指した教育が求められています。

VR教育のアプローチ

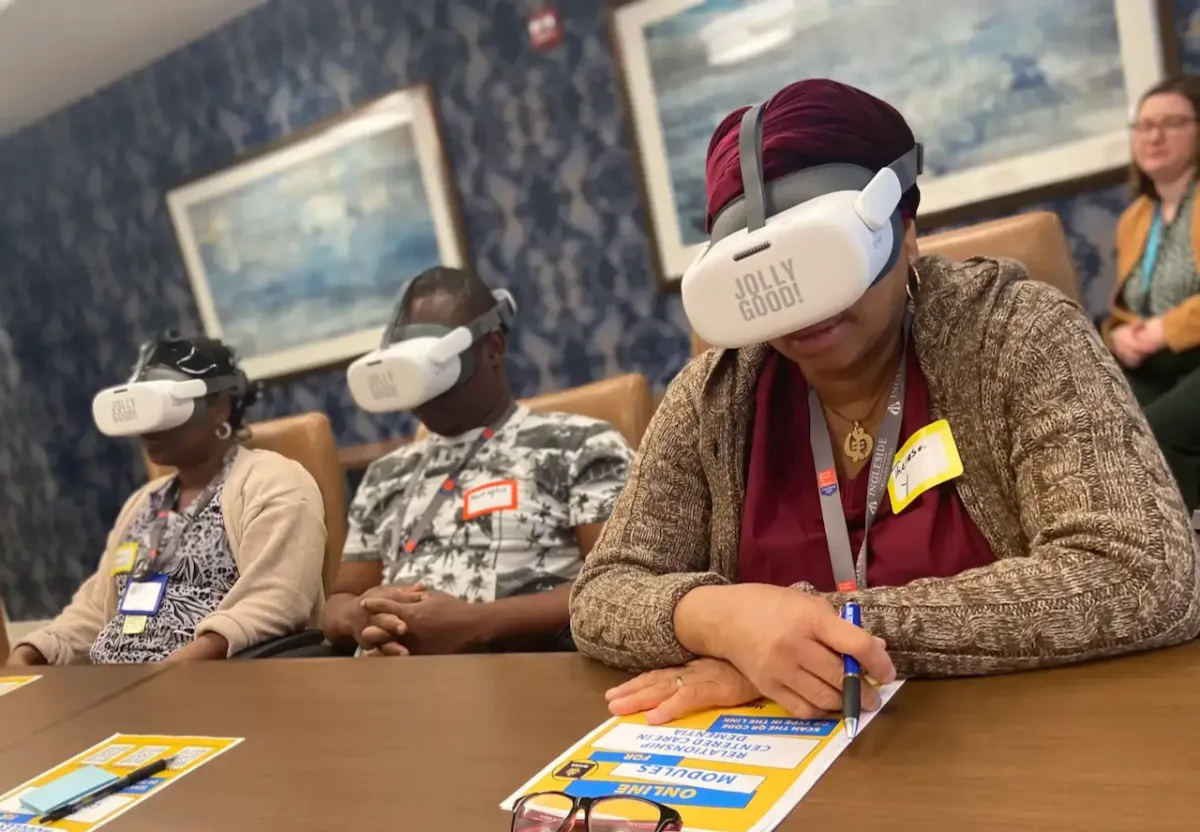

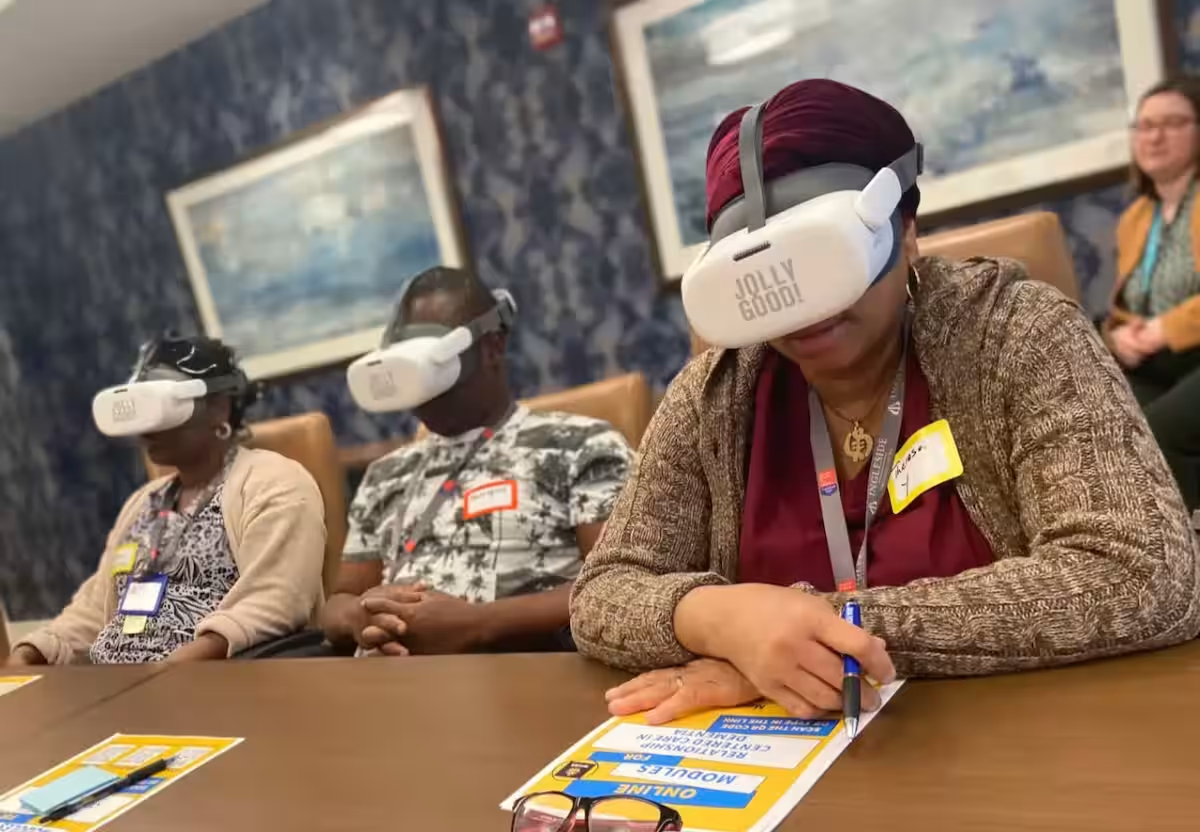

このプログラムでは、認知症患者の視点を体験できるVRコンテンツが用いられ、看護助手たちは認知症特有の視覚的幻覚や感情を「体感」します。VR技術の特性を活かした感情的な学びの提供が、介護者の共感能力を向上させることを目的としていました。

プログラムの詳細

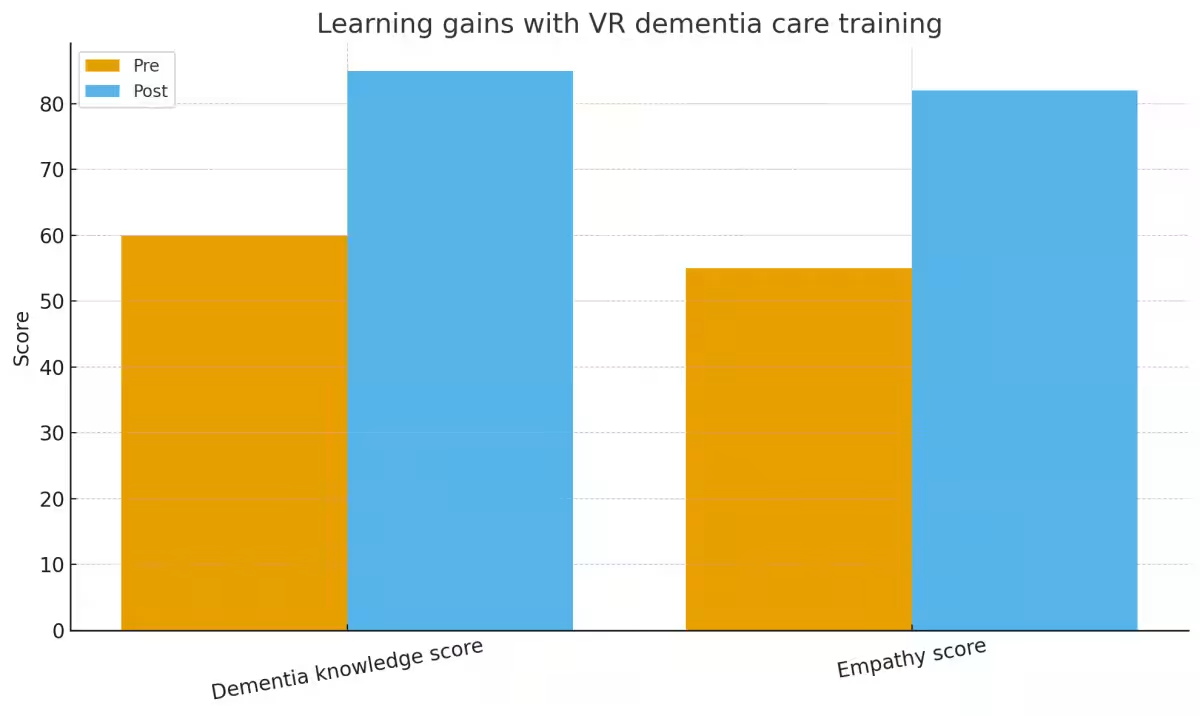

約20名の認定看護助手が参加し、4ヶ月間にわたり行われた本プログラムでは、参加者は以下の体験をしました:

- - 没入型VRシミュレーション:VRヘッドセットを装着し、レビー小体型認知症の患者が直面する視覚的幻覚などを深く体感する。

- - 理論学習:VR体験を補うオンライン学習モジュールで、理論的な知識も併せて学ぶ。

- - グループディスカッション:体験内容を振り返り、実践的な応用について意見交換を行う。

このように、実践と理論の融合が図られました。

認知症ケアにおける新たな発見

プログラムの結果、事前と事後のテストでは参加者の認知症に関する知識と共感度が顕著に向上しました。VRを通じて直接的な体験をすることで、これまでの研修では得られなかった感情的な学びが提供され、共感力の強化に繋がったのです。この成果は、特に次の点が注目されます。

- - 感情的学習の重要性:多くの参加者にとって、VRを通じて認知症患者の視点を得ることは新鮮でした。この体験が、従来の技術的スキル教育よりも重要であると認識されています。

- - 文化や言語の壁を超える共感:教育対象者の多くは英語が第二言語でありながら、コンテンツの登場人物が日本人であるにもかかわらず、深い共感を得ることができました。

期待される未来

この共同研究の成功は、今後の認知症ケア教育におけるVRの利用拡大を期待させます。ジョリーグッドは、米国でのプログラム拡大を目指すとともに、日本市場への進出も視野に入れています。今後は、VR認知症ケア教育の普及を進め、さらなる共同事業の創出にも注力していく方針です。今回の研究成果は、デジタルソリューションに興味を持つ企業・団体にとっても注目の内容であり、認知症患者と介護者の未来をより良いものにするために、積極的な取り組みが進められています。

まとめ

結論として、ジョリーグッドが行ったVRを活用した認知症ケア教育の革新が、介護現場の人材確保に寄与する可能性を示しました。興味のある方は、今後の取り組みに注目してみてください。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。