子どもが増えることで高まる資産運用への意識とその背景とは

子どもが増えることで高まる資産運用への意識とその背景とは

最近、日本の家庭における資産運用に対する意識が変わりつつあります。特に子どもの数が増えるにつれて、リスクを取った資産運用を行う動きが加速しています。この傾向は、ある市場調査レポートから明らかになりましたが、少子化が進行する日本においても、家庭ごとの経済環境や資産形成への意識が影響を与えているようです。

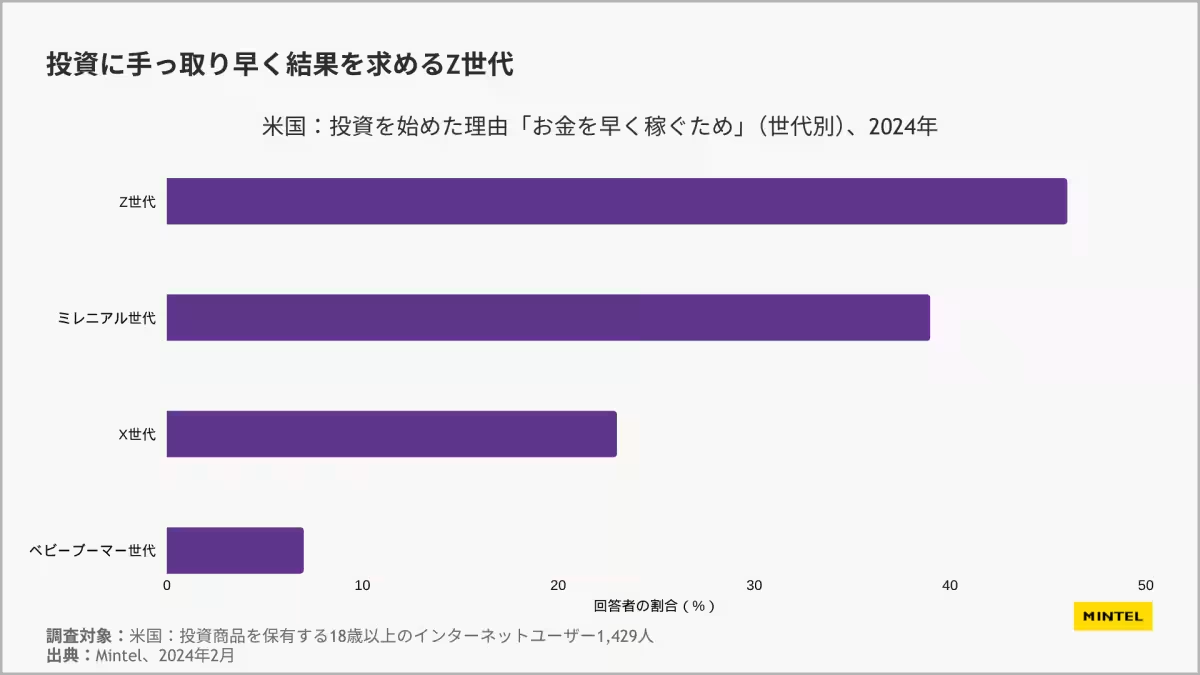

グローバルな視点からの若者の意識

近年、海外の若年層の資産形成への取り組みが注目されています。ドイツでは、18歳から24歳の消費者の半数以上が「経済的安定」を懸念しており、アメリカでは同世代の約70%が起業に関心を示しています。彼らは新型コロナウイルスの影響で直面した経済的混乱から、より効率的な形での資産形成や収入の確保を意識するようになりました。

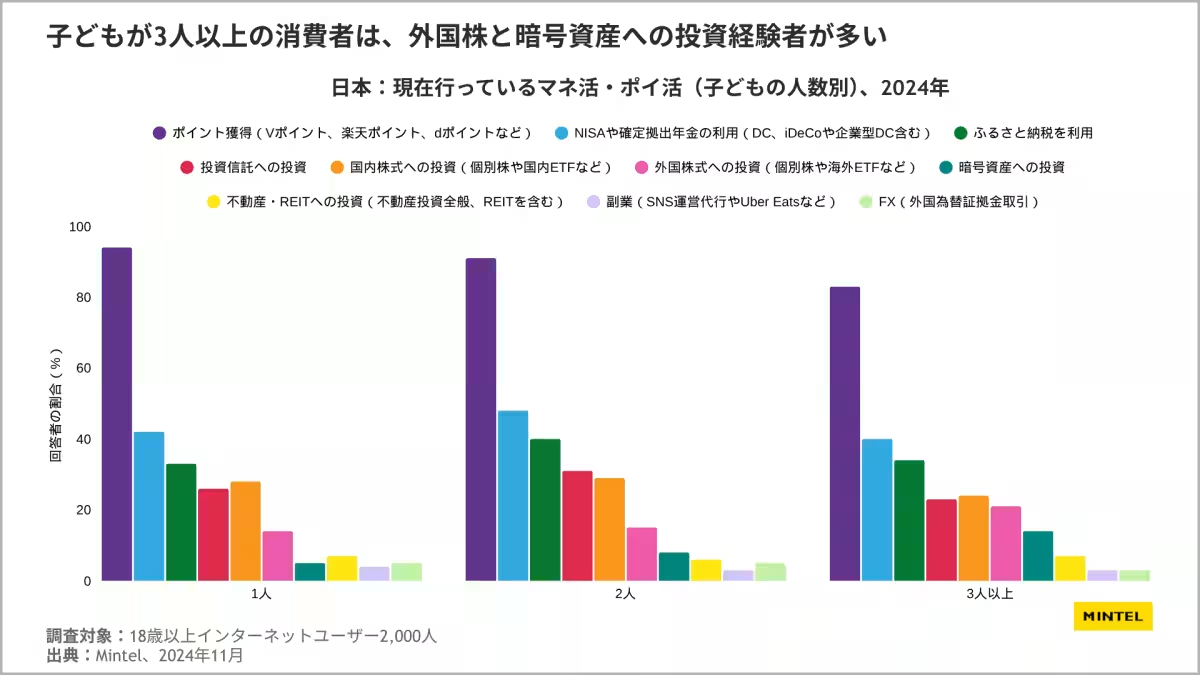

日本でも、同様の傾向が見られます。少子化が進む中でも、家庭ごとの経済的安定への関心が高まっており、特に子どもが多い家庭では、リスクを取ってでも資産運用を行おうとする姿勢が強まっています。この背景には、教育費や生活費といった高額な支出を賄う必要性があります。

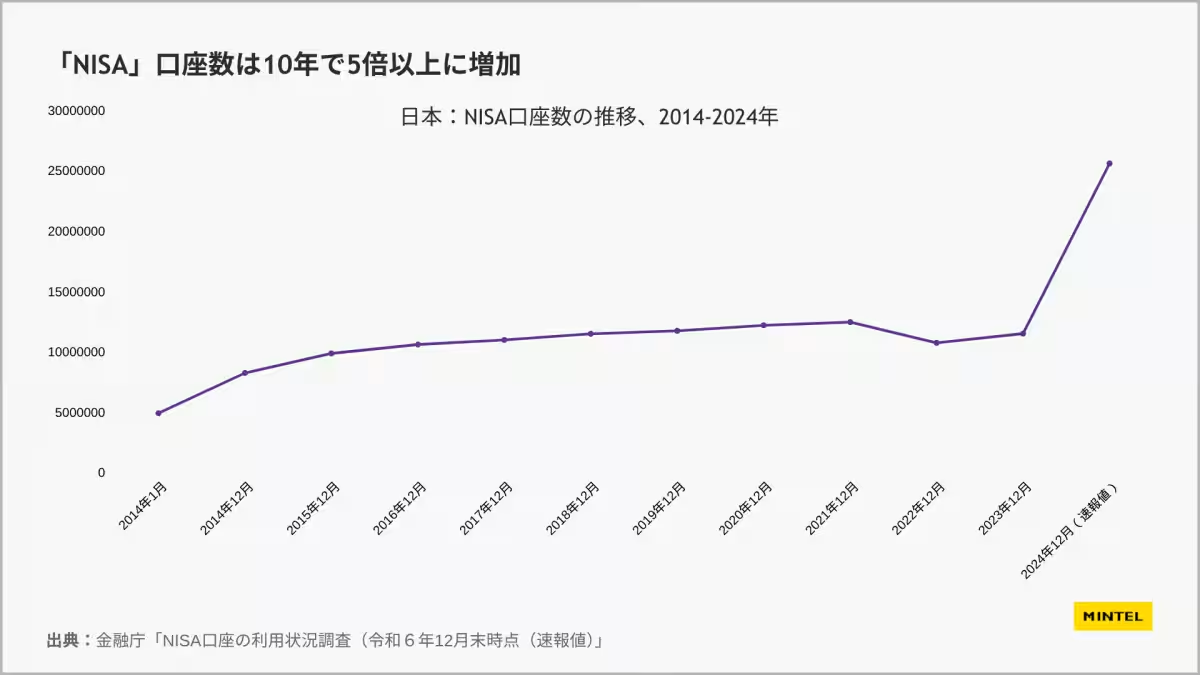

マネ活とポイ活の現状

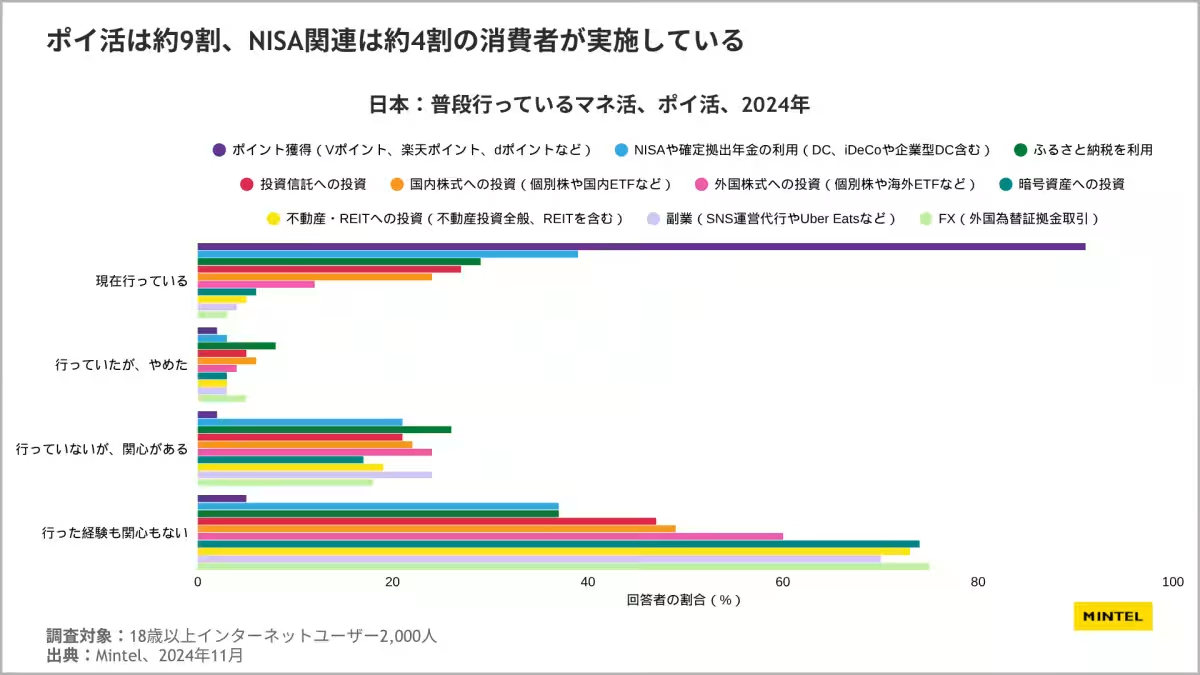

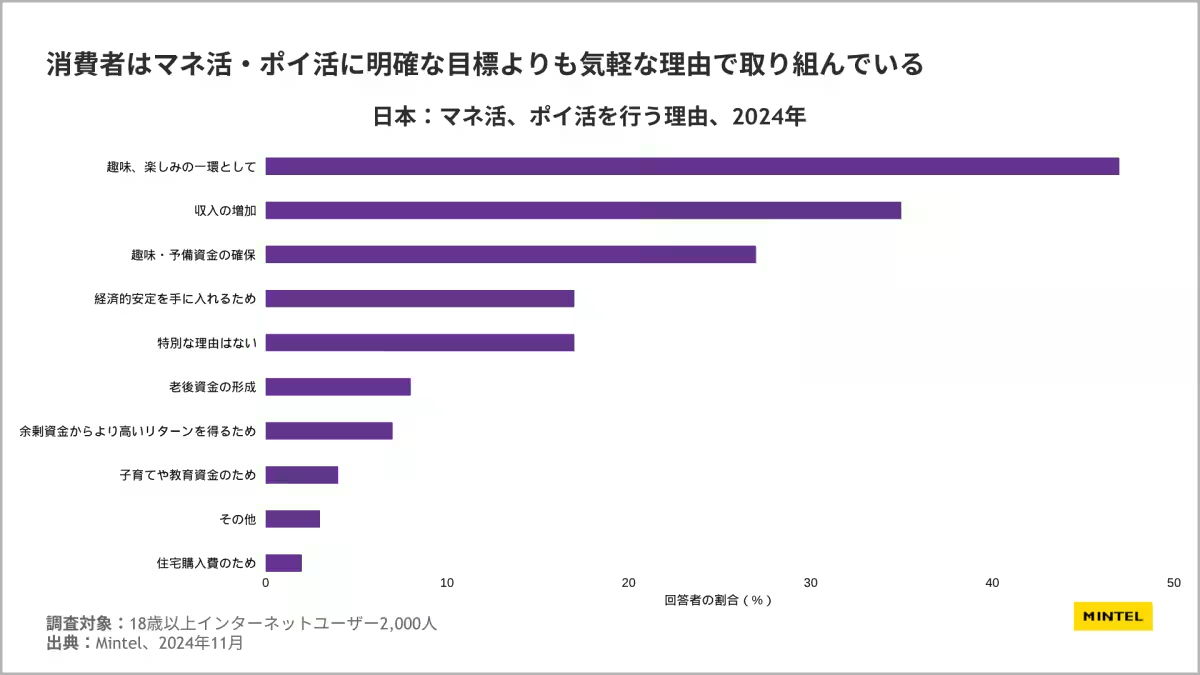

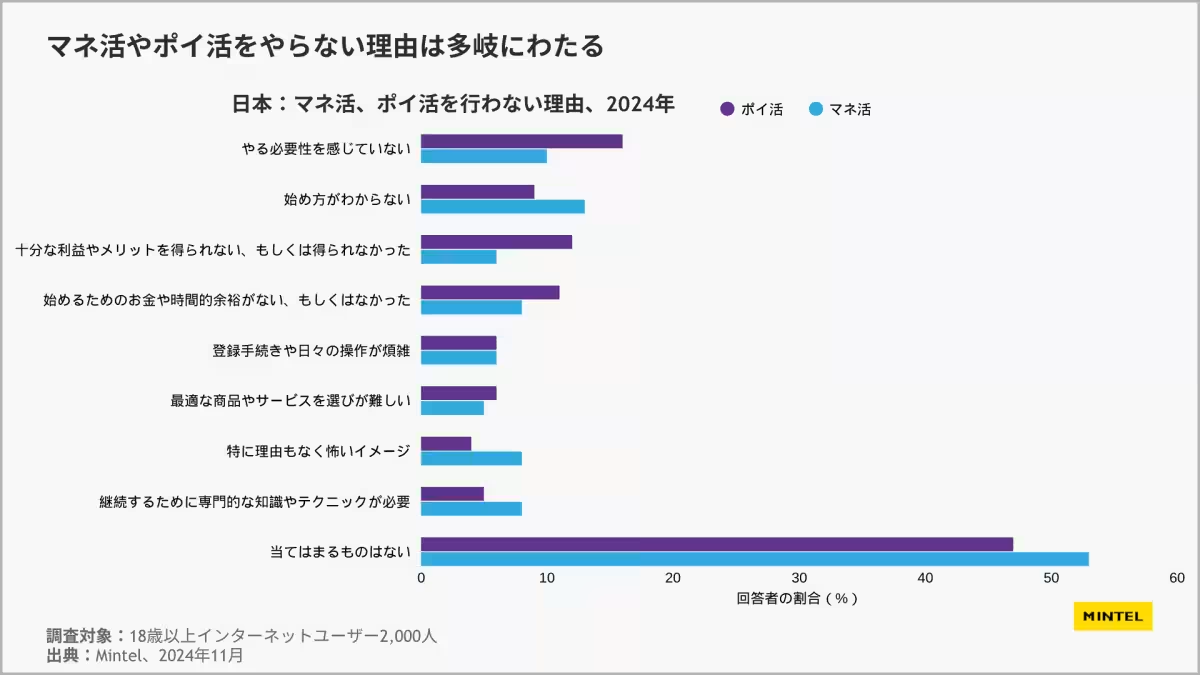

2024年末にはNISA口座の数が2560万を突破するなど、資産運用に対する意識の高まりが顕著です。ただ、日本の消費者の中で実際にマネ活を行っている人は約4割に留まる一方、約90%がポイ活を実践しています。このことは、日本の消費者が資産運用については「知識が必要」と感じている一方で、手軽に始められるポイ活には積極的であることを示しています。

最近の調査でも明らかになったのは、子どもが多いほどコスト削減や高リターンを狙う行動が増加すること。特に3人以上の子どもを持つ家庭では、外国株や暗号資産への投資が増えてきています。これは将来の教育費や生活費をカバーしようとする戦略的なアプローチです。

ゲームを通じた金融教育の新たな波

また、金融教育をゲームで学ぶ動きが広がっており、実際に多くの企業がそうした教育コンテンツを提供しています。SMBCグループが提供する「クエスト・オブ・ファイナンス」は、子どもが楽しく金融リテラシーを学べるゲームとして人気を集めています。このような教育のあり方は、親子でともに金融知識を深める新たな手段となりつつあります。

ブロードマインドが展開するカードゲームによる金融教育も、子どもが自身の人生における重要事項を体験しながら学べる内容です。こうしたアプローチにより、金融教育の敷居が下がり、より多くの家庭が「マネ活」に関与することが期待されています。

まとめ

今後も、マネ活やポイ活を通じた資産運用の考え方が、子どもを通じて家族全体に広がっていくことが予想されます。家庭の経済的背景や子どもの数によって、資産形成への意識がどう変化するか、引き続き注視していく必要があります。金融教育や効率的な資産形成を目指す若年層の姿勢は、未来の日本経済にも大きな影響を与えることでしょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。