海洋生分解性プラスチックの試験方法が国際規格として制定されました

海洋生分解性プラスチックの新たな評価基準

最近、海洋生分解性プラスチックに関する国際規格ISO 16636:2025が発行されました。この規格は、実際の水環境におけるプラスチック製品の生分解度を評価する新たな試験方法を定めたもので、特に海洋や湖沼、河川などの水域での評価に焦点を当てています。この新しい評価手法は、海洋プラスチック問題の解決に向けた重要な一歩となるでしょう。

試験手法の特徴

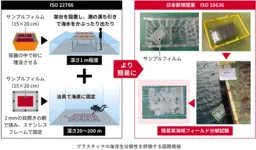

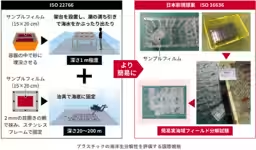

本規格は、実環境でのフィールド試験を通じて、プラスチック製品の海洋生分解性を見極めるための手法を規定しています。従来の試験方法は大掛かりな設備が必要で、特定の技術や経験に依存していましたが、ISO 16636:2025はそんな障壁を乗り越え、より簡便かつ標準化された手法を提供しています。

この規格が有用に活用されることで、日本国内だけでなく、国外でも海洋生分解性プラスチックの普及が進むと期待されています。実に、環境負荷の少ない製品の社会実装を後押しする可能性があります。

社会課題の解決に向けて

現在、海洋プラスチック問題は深刻化しており、この状況を打破するために海洋で生分解されるプラスチック材料の需要が高まっています。特に注目されているのが、海洋環境下で分解される樹脂の開発です。これらの製品がどの程度の期間で環境中で分解されるのか、それとも耐用をどう評価するのかといった試験が必要不可欠です。

以前は、ISO 22766という試験法が存在しましたが、工事を伴う大規模な方法であり、国内での実施が難しいものでした。しかし、ISO 16636:2025の発行によって、淡水系を含む任意の水環境で簡単に評価が行えるようになり、この点でも革新的な変化といえるでしょう。

規格策定の背景

これまで、実海域での試験には多くの課題が存在しました。産総研は、その課題を解決するためにNEDOの委託事業として技術開発を進め、海水が自由に出入りするような点で試料を設置し、実際の海洋での浮遊状態を模した簡易な試験方法を開発しました。

この新しい試験方法では、試片の崩壊による回収操作に個人差が出にくく、評価項目に厚みの減少速度を取り入れることで、破片になるまで浸漬せずとも、短期間での評価が可能です。これにより、より信頼性のあるデータが得られるようになりました。

さらなる展望

本規格は欧米諸国のみならず、日本国内においても広く適用可能であり、特にアジア各国でも導入が進むことが予想されます。日本バイオプラスチック協会は、海洋生分解性プラスチックに係る識別表示制度内での積極的活用を検討し、関連機関との連携を強化する方針です。

また、海洋生分解性プラスチックの生分解速度には海域ごとの差異があるため、試験機関のネットワーク化による同時浸漬試験を行い、効率的にデータを収集するためのワンストップサービスも計画されています。これにより、より多角的な情報の取得が可能となり、製品開発が加速することでしょう。

案件の詳細情報は 日本バイオプラスチック協会の公式ウェブサイト をご覧ください。

関連リンク

サードペディア百科事典: 環境負荷低減 海洋生分解性プラスチック ISO 16636

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。