三陽商会、渋谷区立臨川小での初の服育授業を実施

三陽商会、渋谷区立臨川小での初の服育授業

2025年9月12日、三陽商会は渋谷区立臨川小学校にて、初の「服育授業」を開催しました。これにより、同社は新宿区での活動からさらに活動範囲を広げ、今後の教育プログラムにおけるサステナビリティとキャリア教育を推進します。

服育の背景と意義

三陽商会は、2014年より「服を大切に長く着る心」を育むために、衣服を通じて心を豊かにする「服育活動」を展開してきました。これまで新宿区を中心に活動を行ってきましたが、最近ではサステナビリティ教育が重要視される中、初めて渋谷区の小学校でも出前授業を実施しました。

この授業では、生徒たちに服が作られるまでのプロセスやアップサイクルの重要性を理解してもらうことを目的としています。特に、教育現場においては子どもたちがリアルなものづくりに触れる機会が求められています。

服育授業の具体的な内容

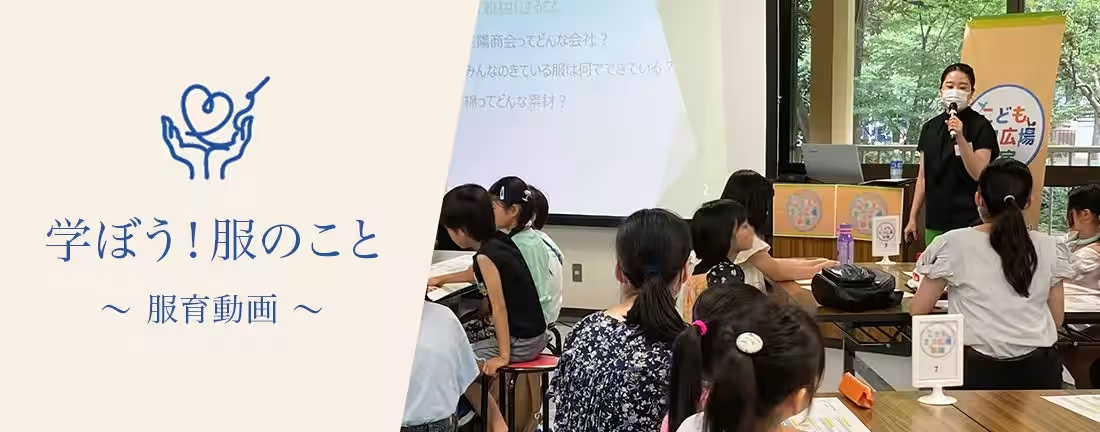

授業は、渋谷区立臨川小学校の6年生を対象に行われ、約50名の生徒が参加しました。三陽商会の社員が講師となり、服が形になる過程や環境に配慮した製造方法について話しました。特にSDGs(持続可能な開発目標)の理解を深めるためのクイズ形式の講義があり、子どもたちは自分の着ている服を見ながら素材を確認しました。

後半には、製造過程で余った残布を利用してコースターを作るワークショップが行われました。色とりどりの残布の中から自分のお気に入りを選び、それを活用したコースター作りにチャレンジしました。生徒たちは、自らの手で新しいものを作る楽しさを実感し、アップサイクルについての理解を深めました。

生徒たちの反応

参加した子どもたちは、授業を通じて意外な発見を得たようです。「服を作るためには多くの人が関わっていることに驚いた」「デザイナーやパタンナーといった職業を知り、興味を持った」という声が寄せられました。また、手作りのコースターを「敬老の日にプレゼントする!」と意気込む生徒もいました。

臨川小学校の教育方針と授業の位置づけ

渋谷区の臨川小学校では、2024年度からの「シブヤ未来科」に基づき、環境問題やSDGsのための探究学習が強化されます。この方向性に沿った活動の一環として実施された「服育授業」は、生徒たちにとって重要な学びの機会となりました。

担当の鈴木先生は、この授業を「洋服の素材や製造について深く学ぶ貴重な体験」とし、子どもたちが今後も持続可能な社会に向けて自ら考える力を育むことを期待しています。

今後の展望

三陽商会は、アパレル企業としての専門知識を活かし、これからも「服育授業」を通じて次世代の育成に貢献していく考えです。防止策として服の廃棄が問題視される今、子どもたちが衣服の重要性を理解し、持続可能な社会を作る一助となることが求められています。これは、未来のファッション業界における責任ある消費と持続可能な選択を促進するための重要なポイントです。

まとめ

今回の「服育授業」は、若い世代に衣服に関する知識とサステナビリティの意識を植え付ける素晴らしい機会となりました。三陽商会は、今後もこのような教育活動を通じて、未来を見据えた取り組みを続けていくことでしょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。