電話業務におけるカスタマー・ハラスメントの実態とその対策を考える

電話業務におけるカスタマー・ハラスメントの実態と対策

近年、顧客対応の現場で深刻な問題となっている「カスタマー・ハラスメント(カスハラ)」。

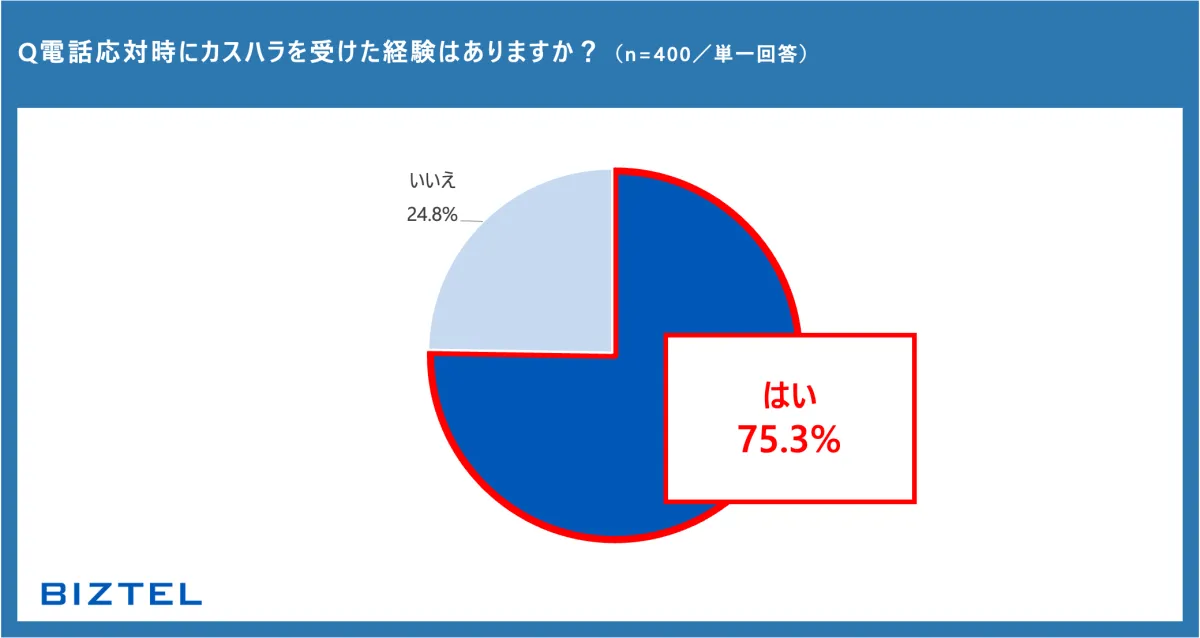

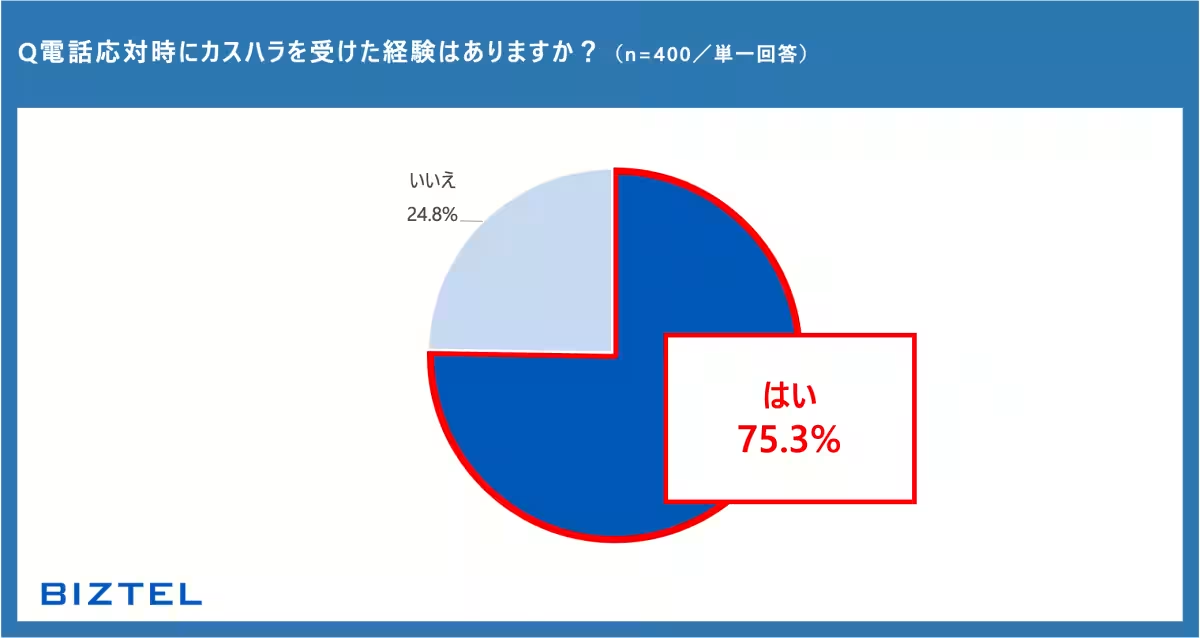

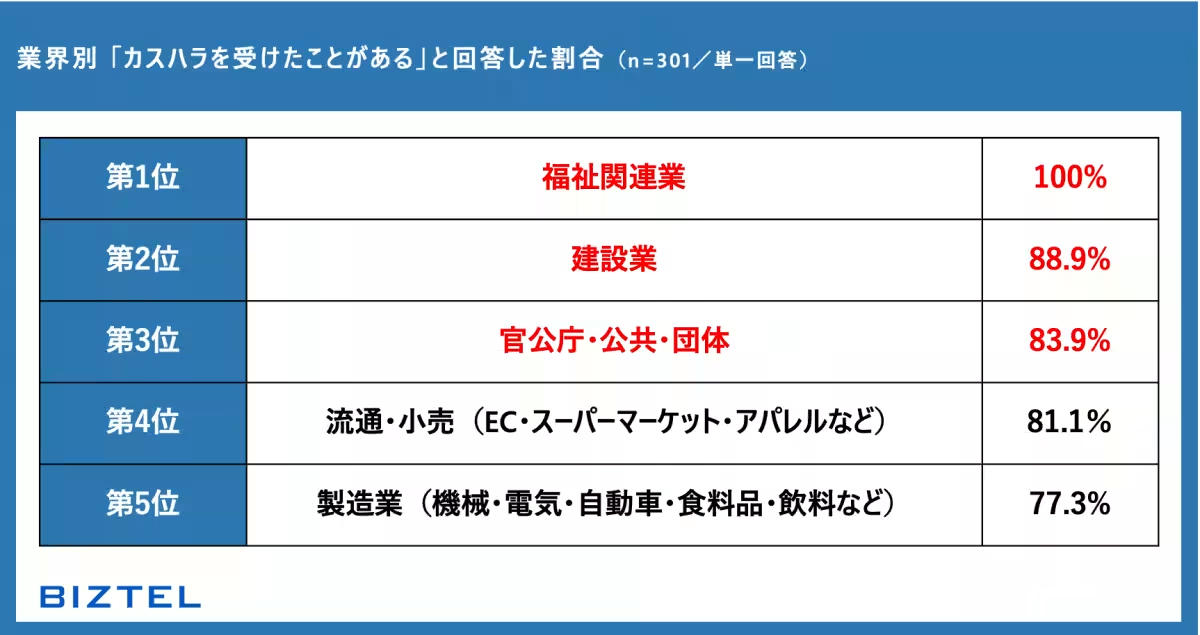

最新の調査結果によると、電話応対の仕事に携わる人の75.3%がカスハラを経験しているという。福祉関連業界においてはその割合が100%に達するなど、深刻な状況が浮き彫りになっている。この調査は、株式会社リンクが全国の20~99歳の男女を対象に実施したもので、カスハラの発生状況や対策の実態を明らかにした。

調査結果の背景

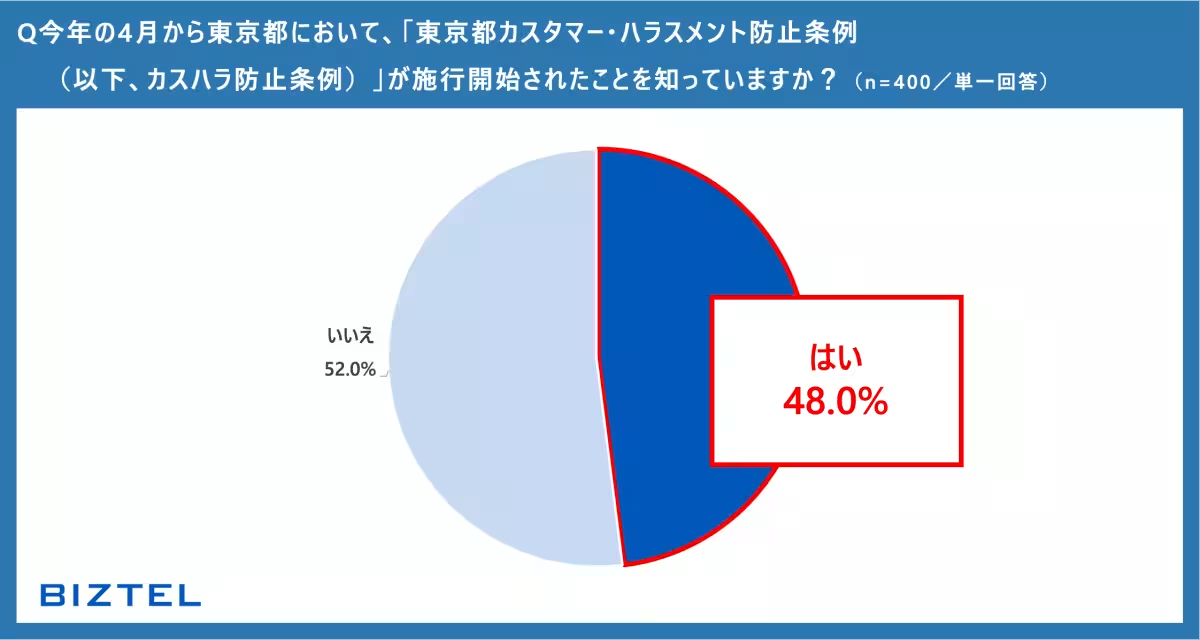

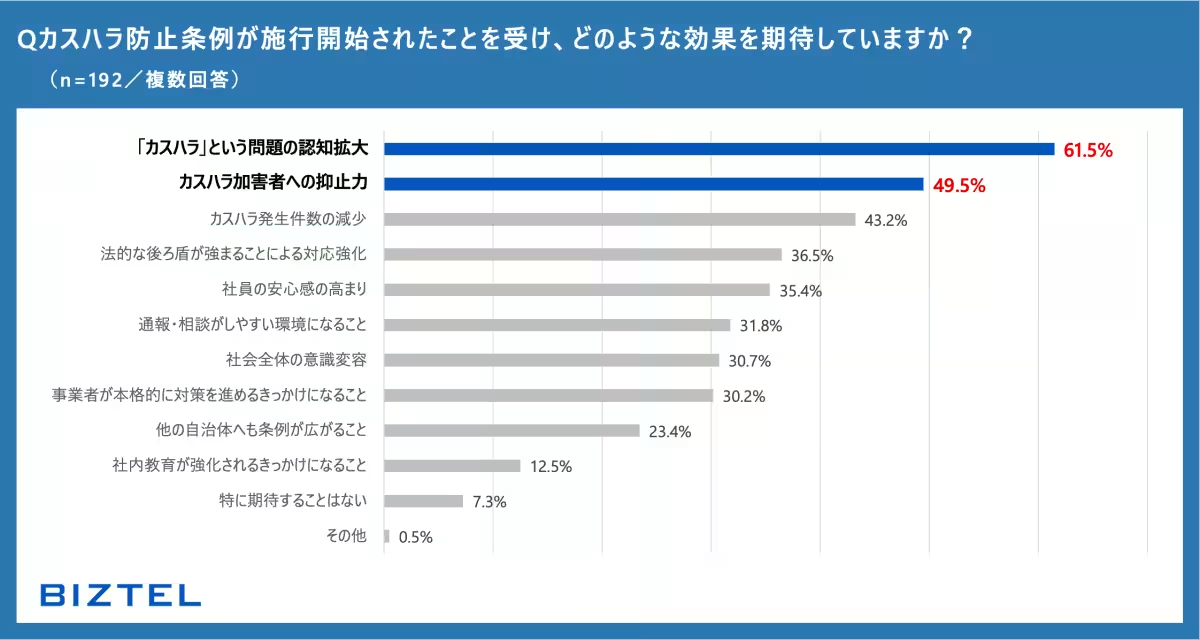

特に重要な点として、東京都では2025年4月からカスハラ防止条例が施行される。これにより、企業や事業者はカスハラの問題に対してより強い対策を講じるよう求められることになる。この動きに追随し、電話対応の現場におけるカスハラ対策が急務となっている。

カスハラの発生状況

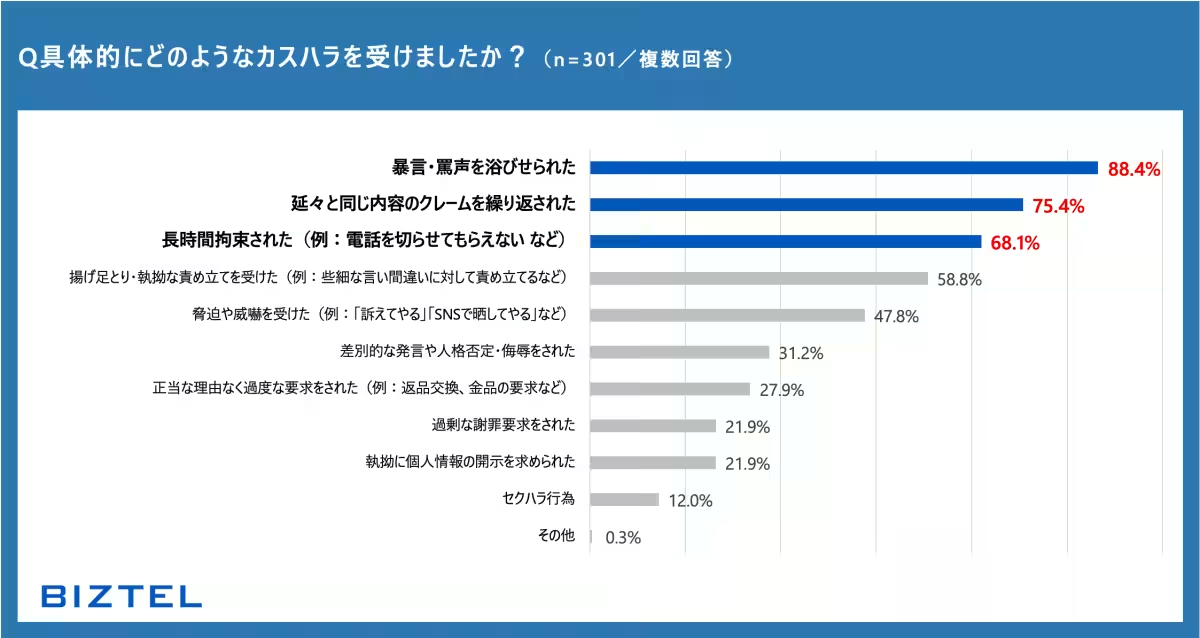

調査によれば、福祉関連業は全員がカスハラを経験し、建設業や公共機関でも高い割合でカスハラが発生していることがわかる。具体的な状況としては、88.4%が暴言を受け、75.4%が同じ内容のクレームを繰り返された経験があるという。

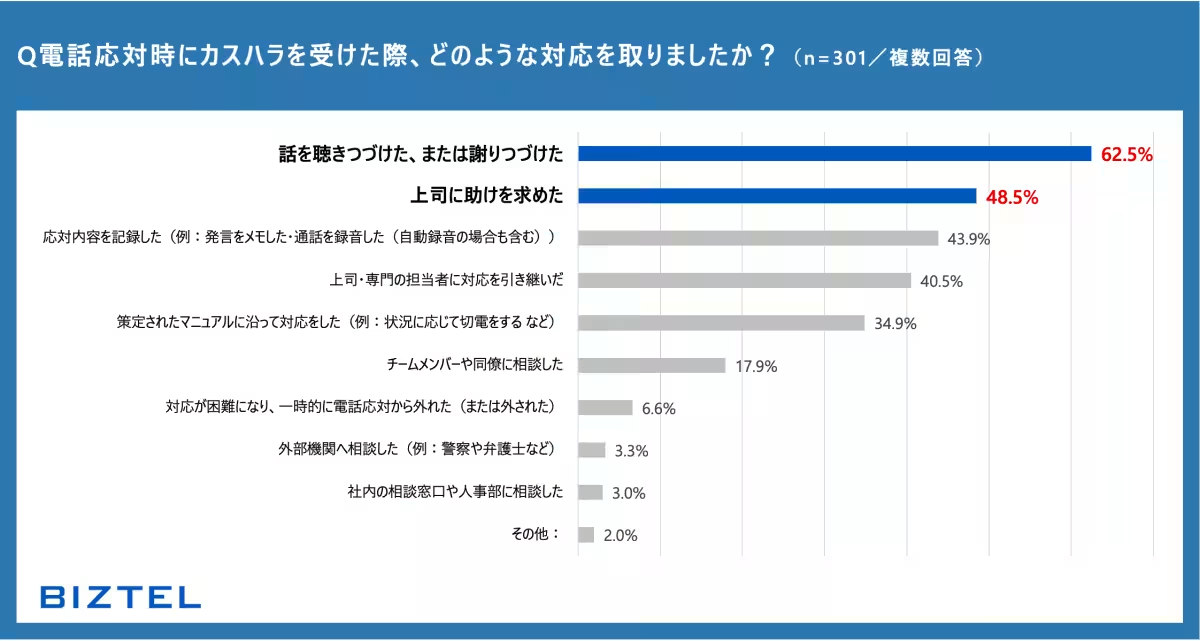

これらの問題は電話応対を行う従業員にとって大きな負担となり、精神的な消耗を引き起こす原因となる。カスハラに直面した際の対応として多くの人が「話を聴きつづけたり、謝り続けたり」する姿が見受けられるが、これでは根本的な解決には至りにくい。

カスハラ対策の現状

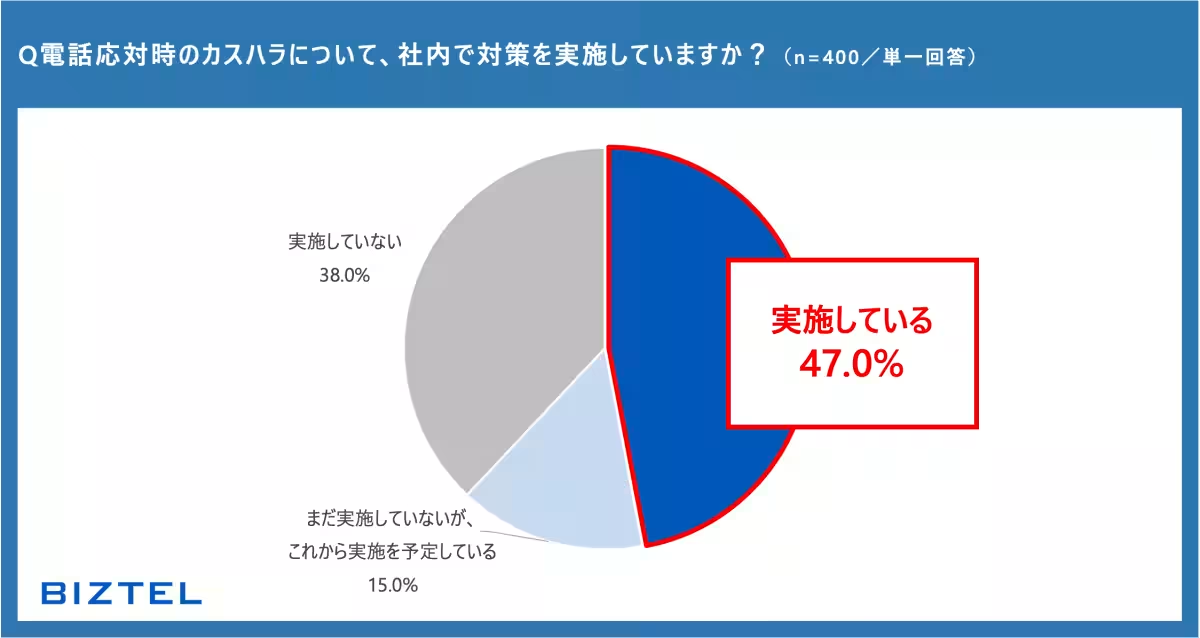

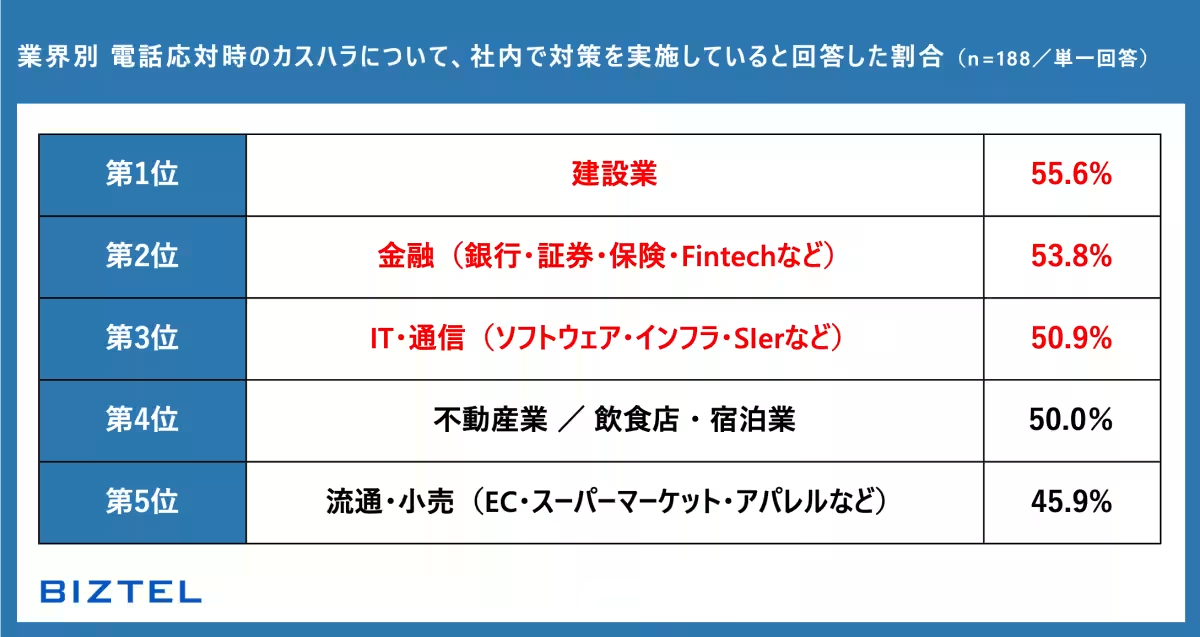

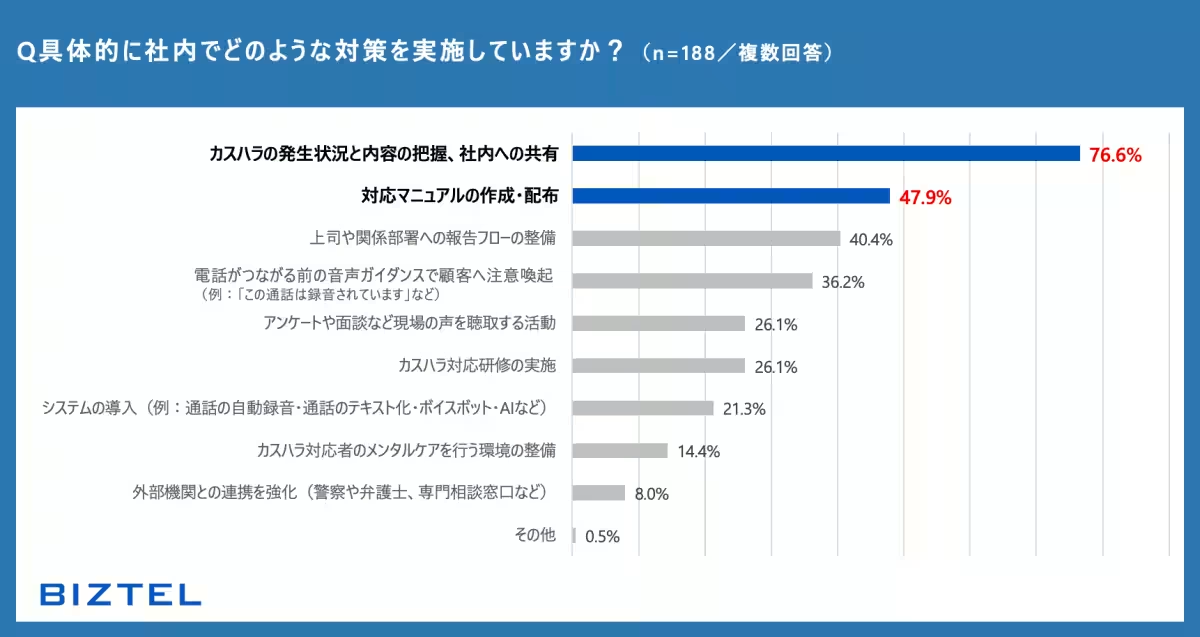

カスハラ対策を行っている企業は全体の47%に満たないとの結果が示されており、特に建設や金融業界では対策率が高い傾向にある。一方で、多くの企業がカスハラの発生状況や内容の把握を行いながらも、実際の対応マニュアルは未整備であることが浮き彫りである。

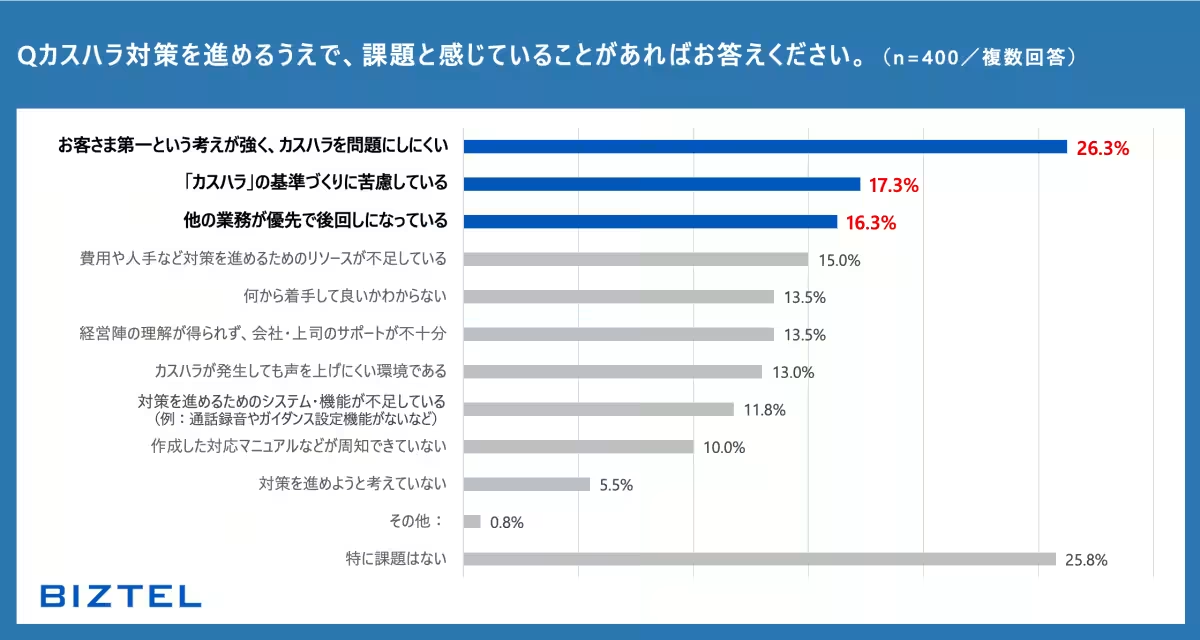

調査では、対策における課題として「お客様第一」の考え方が強く、カスハラを問題視しにくいという意見が挙がった。従業員を守るための環境整備が必要であることが改めて認識される。

東京都カスタマー・ハラスメント防止条例の影響

新たに施行された東京都カスタマー・ハラスメント防止条例に関する認知度は48%と低調であり、企業は従業員に対する周知や理解を深めることが求められる。この条例によっカスハラ問題への認識が広まることへの期待が寄せられている。

結論

電話業務においてカスハラ対策は急務である。企業は従業員を守るために具体的なカスハラ対策・研修を行い、適切な環境作りを進めていく必要がある。顧客満足度の向上を目指すには、まず従業員が安心して業務に従事できる環境を整えることが重要である。今後、企業はカスハラ問題に真摯に向き合い、着実な対策を講じることが求められることは疑いようがない。

関連リンク

サードペディア百科事典: BIZTEL カスタマー・ハラスメント 電話業務

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。