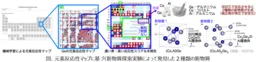

新物質探索の革命をもたらす『元素反応性マップ』の開発

新物質探索の新たな地図が登場

日本の研究者たちが、革新的な新物質を発見するための支援となる新たなツール、最先端の「元素反応性マップ」を開発しました。この研究は、東京大学や産業技術総合研究所、東北大学、京都工芸繊維大学との共同プロジェクトの一環として行われ、今後の物質研究に革命をもたらすことが期待されています。

研究背景と課題

無機物質の合成は、複数の元素の組み合わせによって行われます。しかし、過去に実験されたことがない化合物を合成する場合、どの元素の組み合わせが反応を起こすかを予測するのは非常に困難です。これまでは、反応しなかった化合物の組み合わせが多く、成功の可能性を見極めるのが新しい物質を見つけるための鍵となっていました。

「元素反応性マップ」の概要

今回公開された「元素反応性マップ」は、80種類の元素を組み合わせたデータをもとに作成されており、特に3種類以内の元素の組み合わせにフォーカスしています。合計85,320組の中から機械学習を駆使し、3,000以上の新しい元素の組み合わせを提案しています。これにより、これまで試されていなかった有望な組み合わせの可視化を可能にしました。

このマップは、インタラクティブなウェブシステムとして公開され、誰でもアクセスできるため、研究者や学生はもちろん、材料開発に興味のあるメンバーが気軽に利用することができます。

成果の重要性

研究者たちは既存の結晶構造データを活用し、マップの予測結果を検証したところ、高い反応性スコアを持つ組合わせ(0.95以上)は、反応性の低い組(0.05未満)に比べて約17倍の確率で既存化合物が見つかることが分かりました。この結果は、フィルターとしての役割を果たし、より確実な新物質の発見につながります。

また、マップを通じて新たに見つかった3,000組以上の元素の組み合わせは、未だに知られていない新物質の「宝のありか」とされ、研究の未来をさらに開かれたものにしています。具体的には、磁気スキルミオンや熱電材料として注目されているB20構造合金(Co(Al,Ge)など)を含む数十種類の新物質発見が報告されています。

今後の展望

「元素反応性マップ」は、今後の材料科学の分野において大きな影響を与えることでしょう。このマップを活用することにより、研究者たちは新しい物質を発見する可能性を高め、さらなる技術革新へとつなげることができると期待されます。新物質の発見は、未来の技術に革命をもたらし、持続可能な社会構築への道を照らすと信じられています。これからもどのような新たな発見がなされるのか、目が離せません。

詳しい情報は、こちらのプレスリリースからご覧いただけます。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。