お盆行事の意義と実施状況を調査した結果とは?

「お盆行事の意義と実施状況を探る」

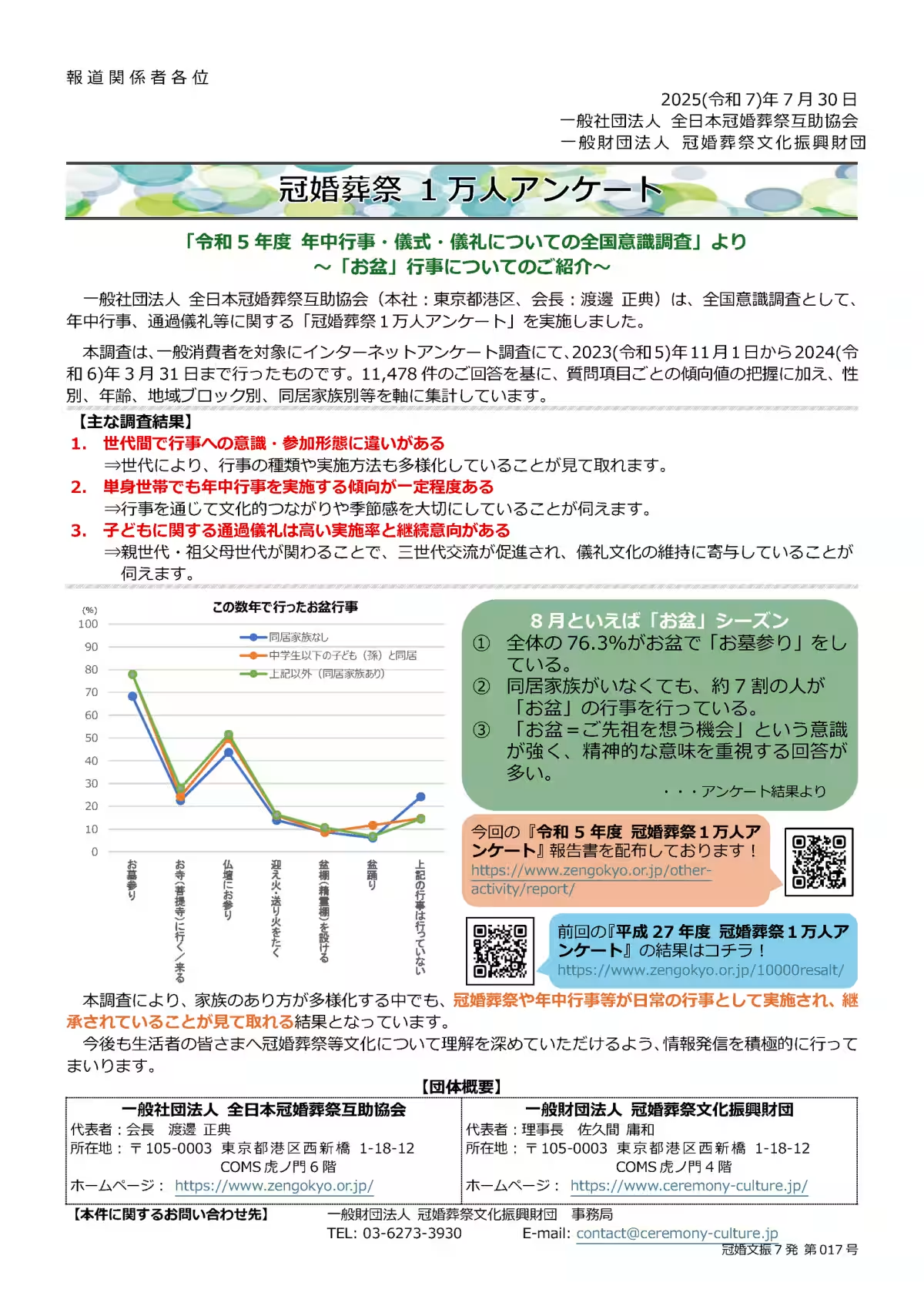

一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会は、2023年から2024年にかけて冠婚葬祭に関する意識調査を実施しました。この調査の一環として、特に「お盆」の行事について注目し、その結果を公開しました。参加者は、全国からの11,478人で、性別や年齢、地域別に集計が行われています。

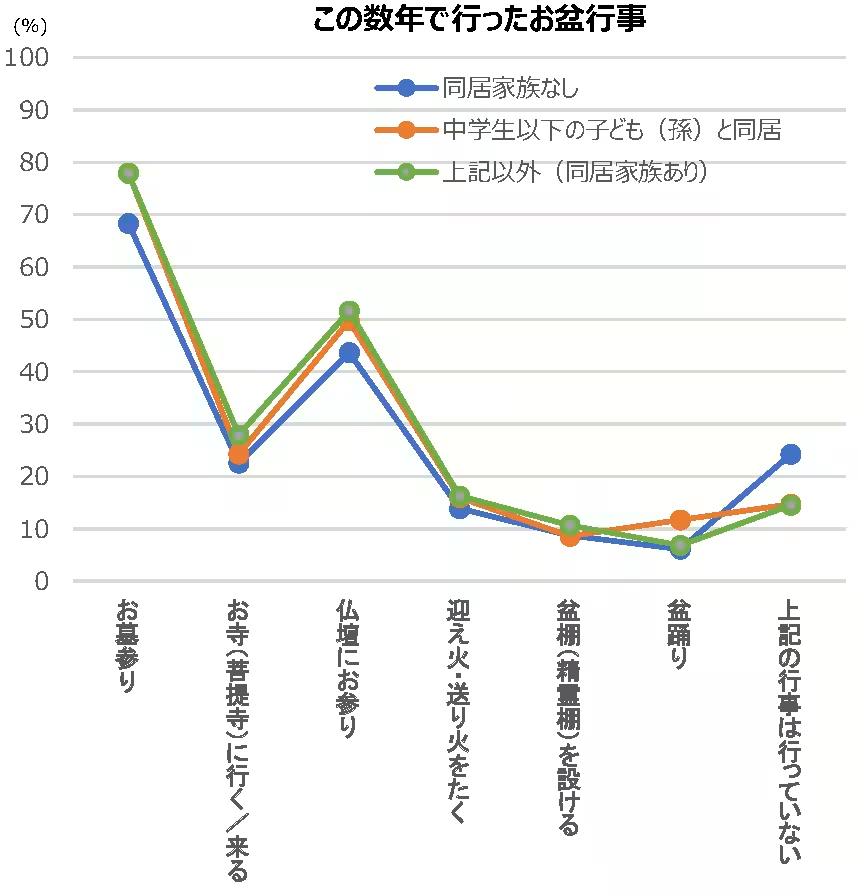

お盆行事の実施率

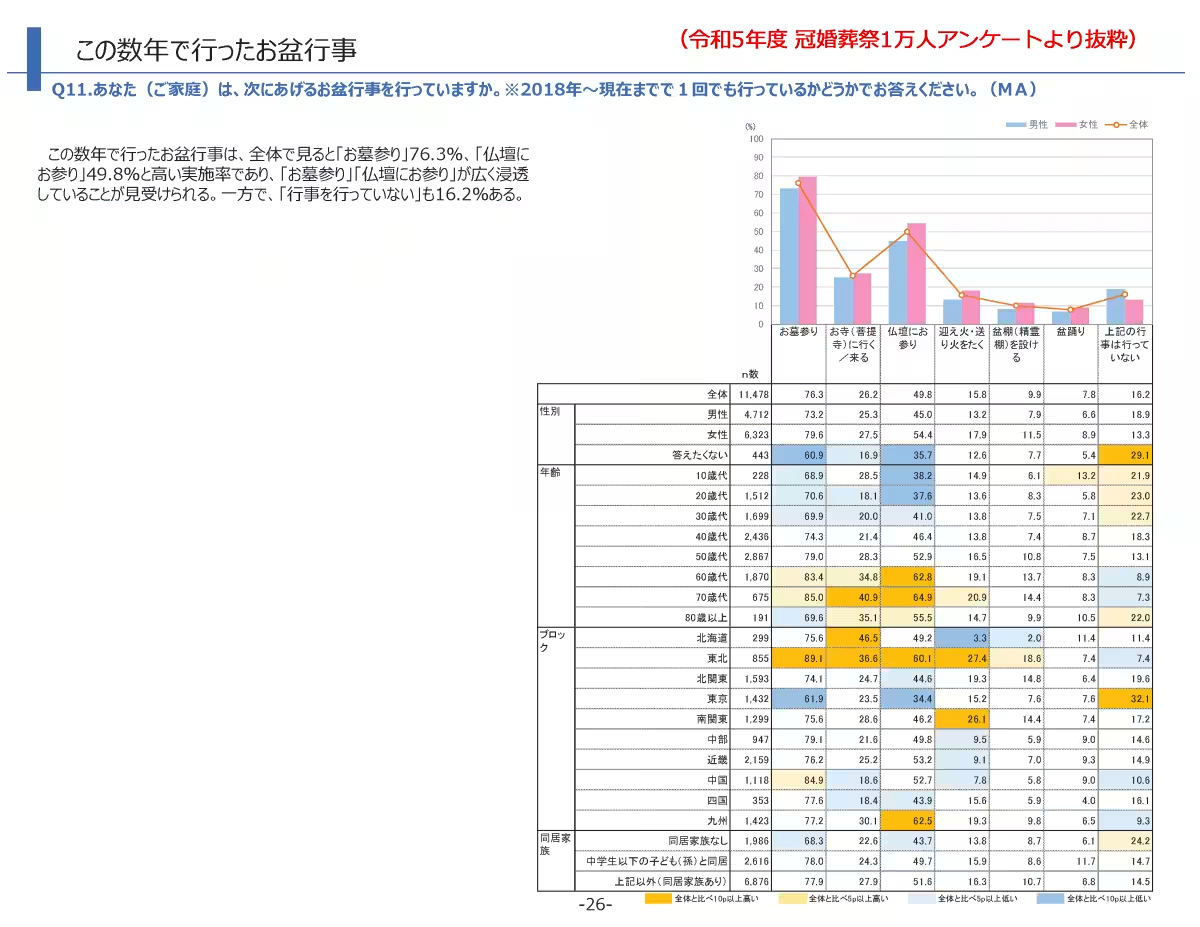

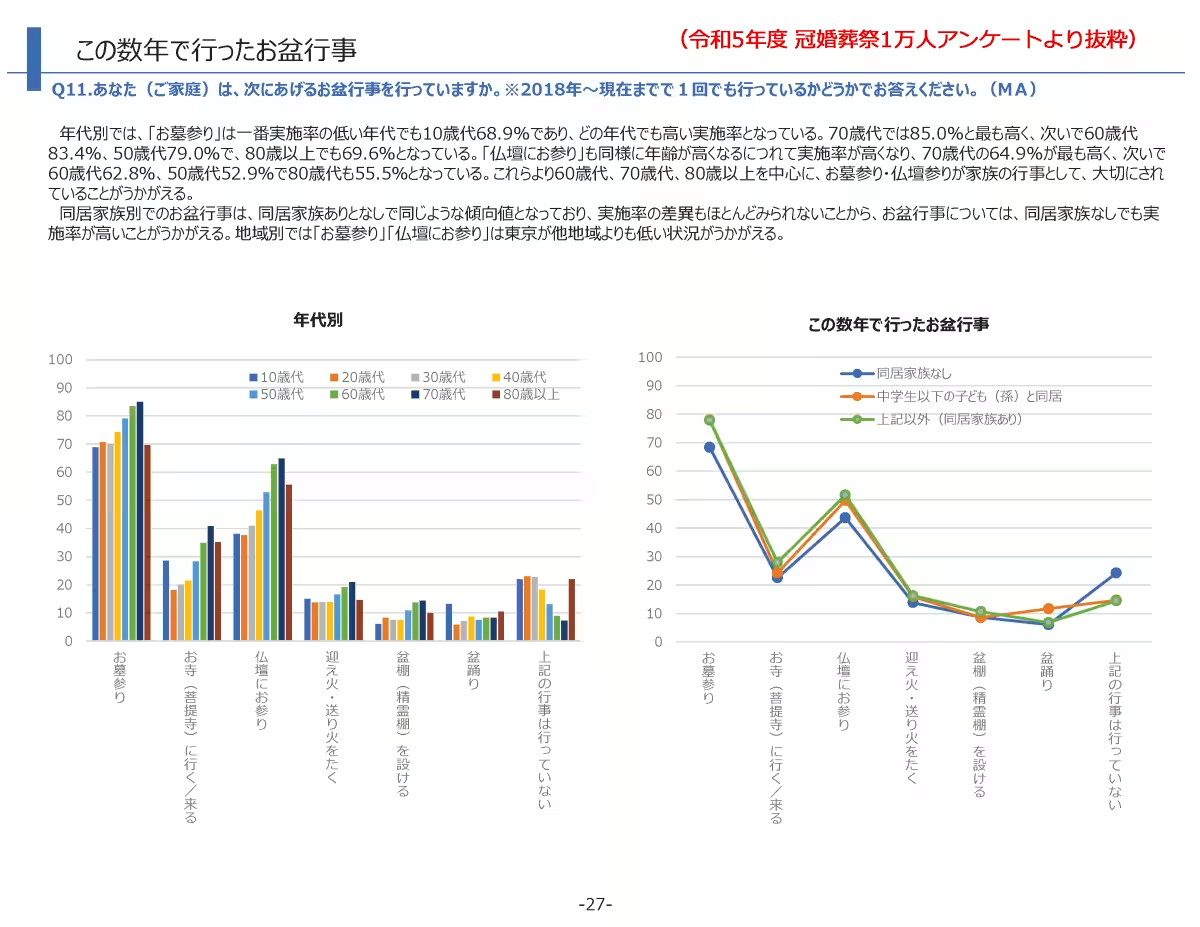

調査結果によると、全体の76.3%が「お墓参り」を行っていることが明らかになりました。家族と同居していない人でも、「お墓参り」や「仏壇・神棚へのお参り」を通じて、お盆の行事を実施する人が約7割に達しています。このデータは、現代の生活スタイルが多様化する中でも、伝統的な行事が根付いていることを示しています。

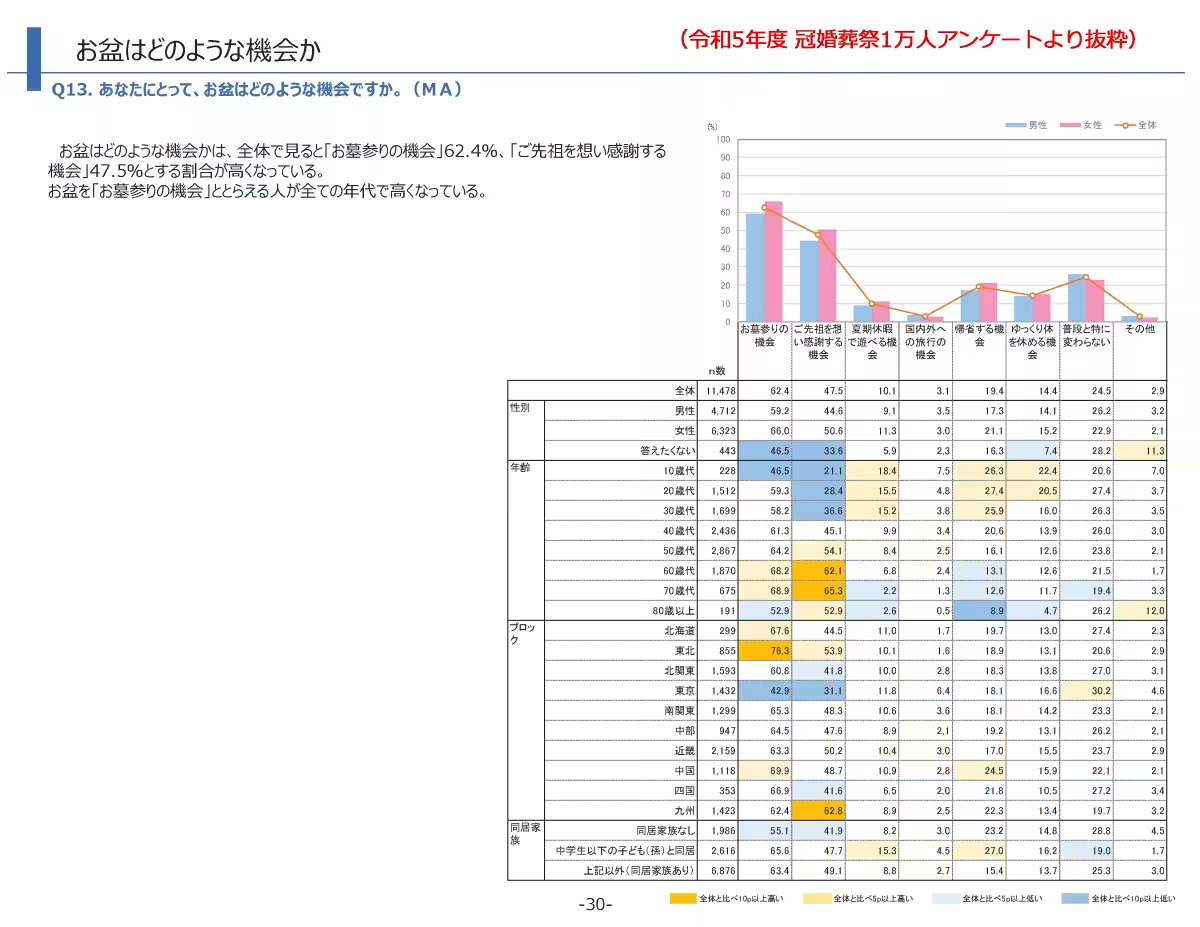

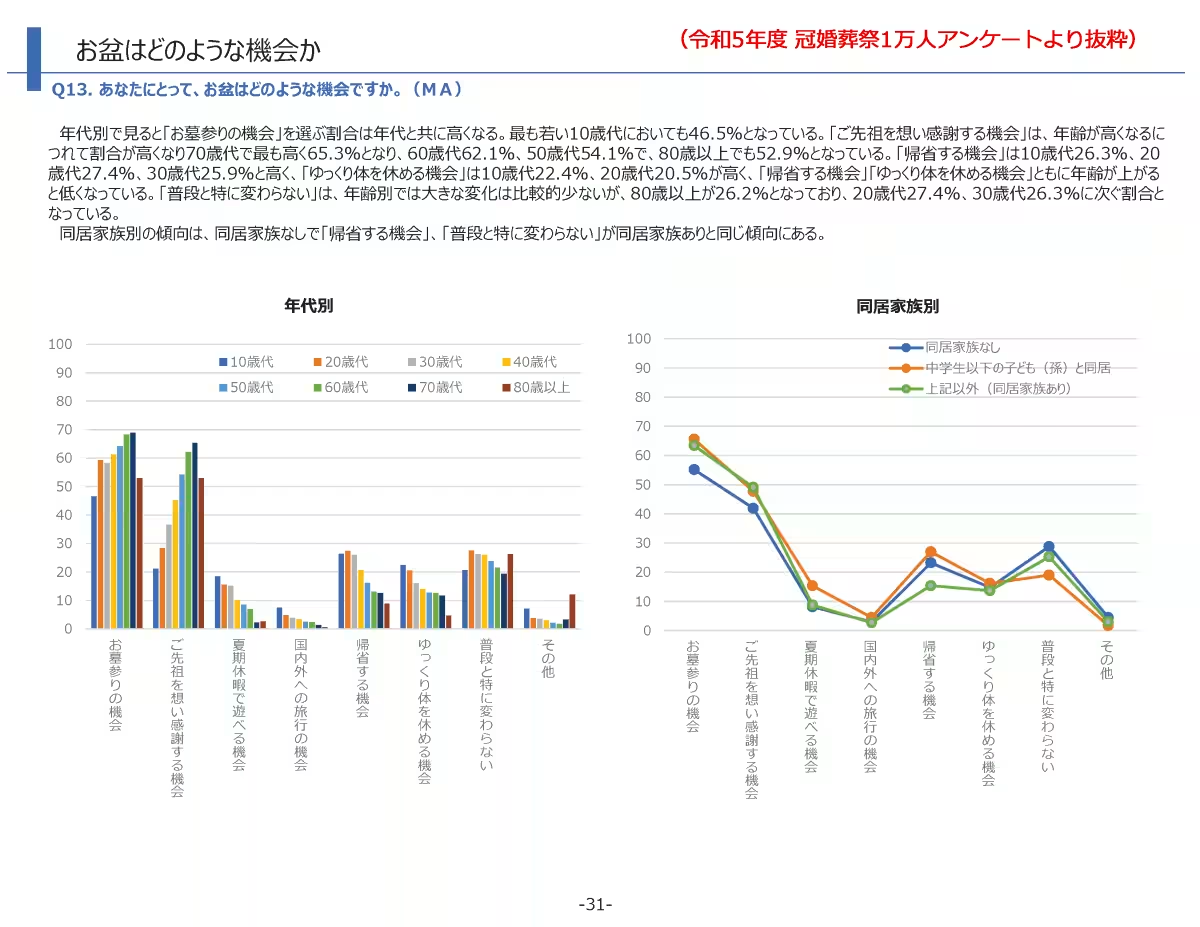

特に「お盆」は、単なる行事としての側面だけでなく、文化的な意義や精神的な意味を持つ機会でもあります。多くの人々がご先祖様を想い、感謝の気持ちを持ってこの時期を過ごしています。このような意識が強いため、「お盆」が変化しながらも継続されているのです。

お盆=ご先祖を想う機会

「お盆」といえば、家族が集まり、ご先祖を共に偲ぶ大切な時間です。この調査では、参加者から寄せられた意見として、「お盆は自分のルーツを再確認する機会」との声もありました。文化や伝統を後世に伝えるためには、こうした行事がますます重要になってきます。

同調査の結果からは、家族の形が変わっても人々が根幹の価値を見失っていないことが分かります。お盆の行事が持つ深い意味は、多くの人々にとって簡単には変わらないものであり、その意義を再認識させる結果となりました。

調査結果の詳細

調査結果を更に掘り下げると、性別や年齢、地域によってもお盆行事の実施状況に違いが見られます。たとえば、若い世代ではお盆を親から教えられた内容を大切にしながらも、新たな方法での表現を試みる人が増えているようです。この点は、世代間の変化を反映しており、重要な傾向と言えるでしょう。

今後も一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会では、生活者の皆様に冠婚葬祭の文化について理解を深めてもらえるよう、さらなる情報発信を続けていきます。また、調査報告書は下記のリンクからご覧いただけます。:

まとめ

お盆行事が人々にとってどれほど大切なものであり、どのように実施されているのかを示す調査結果からは、伝統が持つ力を改めて感じることができました。今後も、冠婚葬祭や年中行事が若い世代にも受け継がれていくことを期待したいです。生活の中に、こうした文化が根付いていることは、我々のアイデンティティを形作る一要素となっています。これからも多くの人々が「お盆」を大切に思い続け、その意義を再確認していくことでしょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。