生成AI時代におけるITエンジニア採用の未来を探る

生成AIの進化とITエンジニアの未来

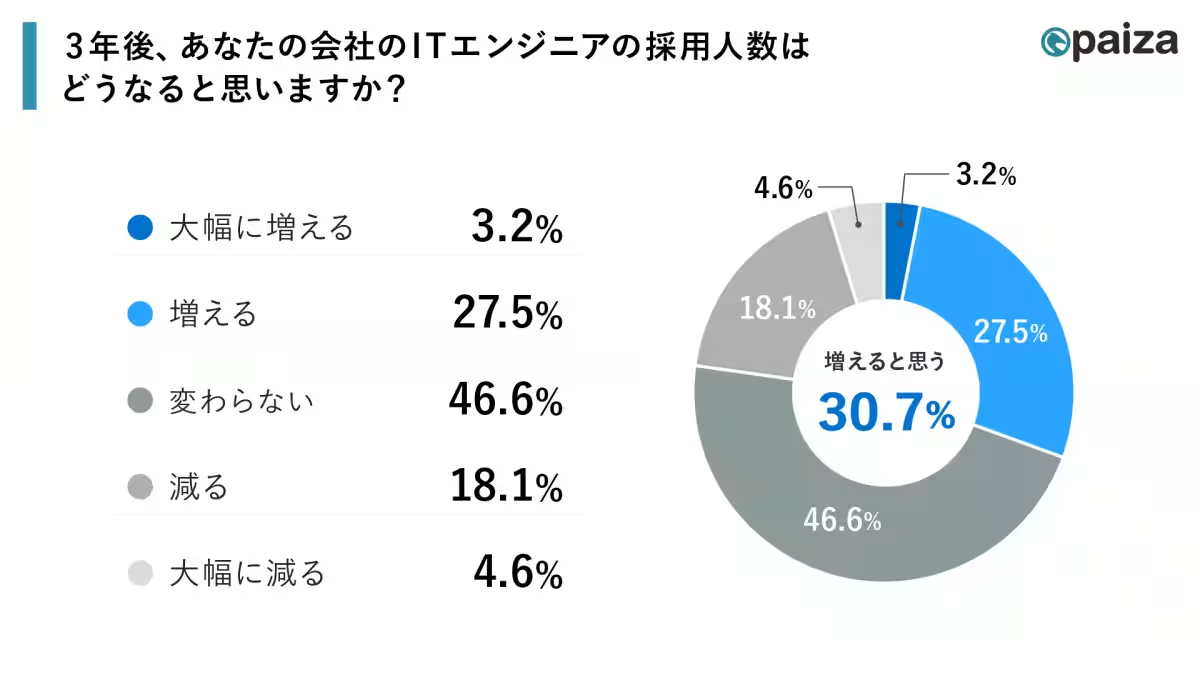

ITエンジニアの需要がどのように変わっていくのか、生成AIの普及を受けた内容を探っていきます。paiza株式会社が実施した調査によれば、ITエンジニアの約46.6%が3年後の採用人数は「変わらない」と考えています。一方で、30.7%が「増える」と答えており、AI時代においても採用は期待されているようです。これにより、生成AIが多くの業務を代替する一方で、その利用を管理する高度なスキルを持つ人材の需要が高まることが予想されます。

短期的な生産性向上の現実

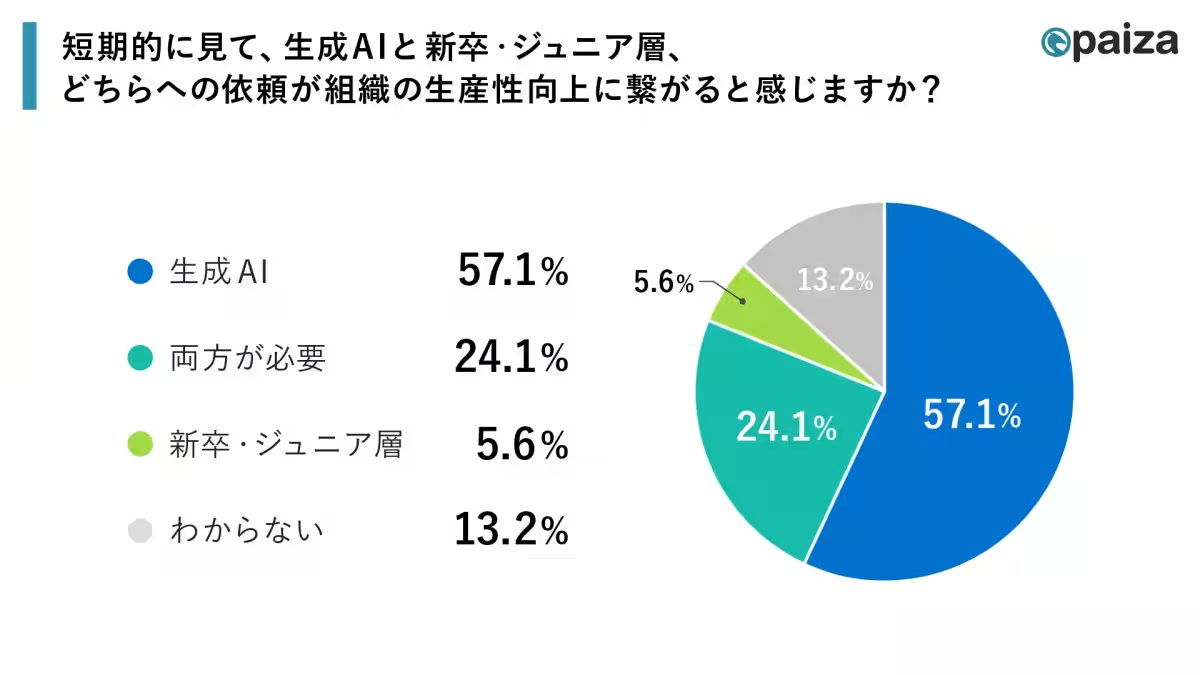

生成AIの導入による短期的な生産性は、57.1%のITエンジニアが「生成AIに依頼した方が向上する」と回答しており、組織でのAI活用が進んでいることが伺えます。この状況は、IT技術者が生成AIを「有能なアシスタント」として位置づけ、スムーズな業務推進を実現するための依存関係を築いていることを反映しています。

長期的視点で見た業界の展望

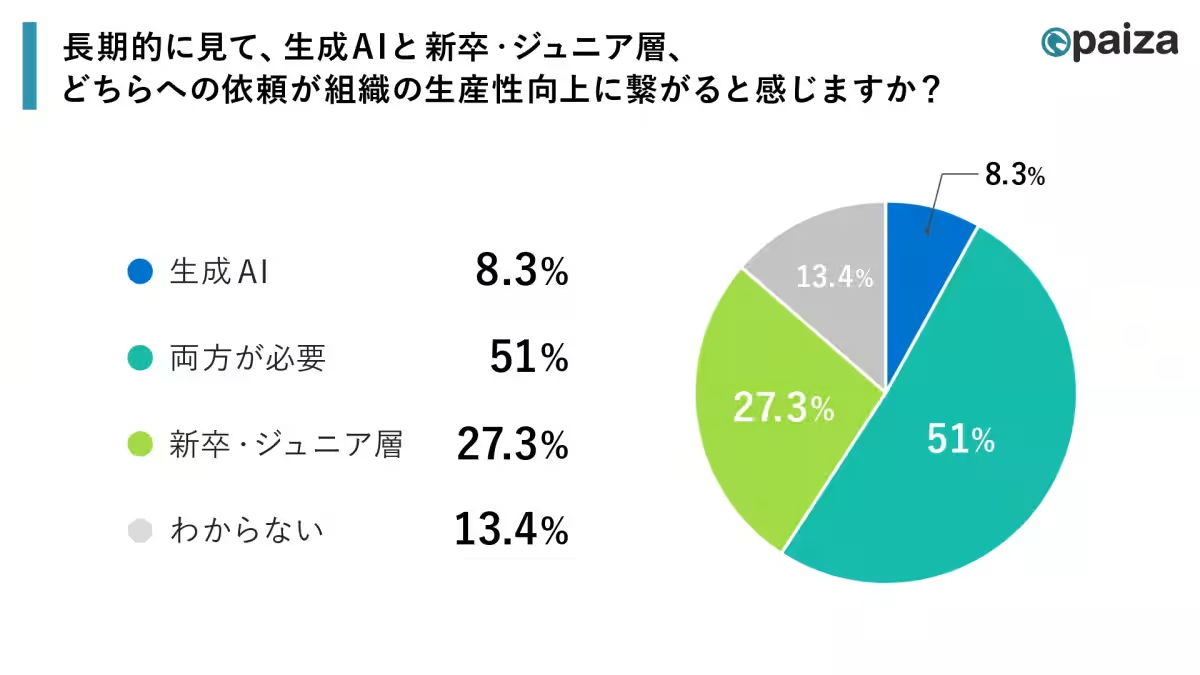

しかし、長期的な生産性向上には「新卒・ジュニア層」の育成が不可欠とされています。調査結果では、51%のITエンジニアが「新卒・ジュニア層と生成AIの両方が必要」であると回答。これは、AIにより演出された効率化が進む中で、革新的な組織の持続性を保つために新しい人材の育成が重要であることを示唆しています。

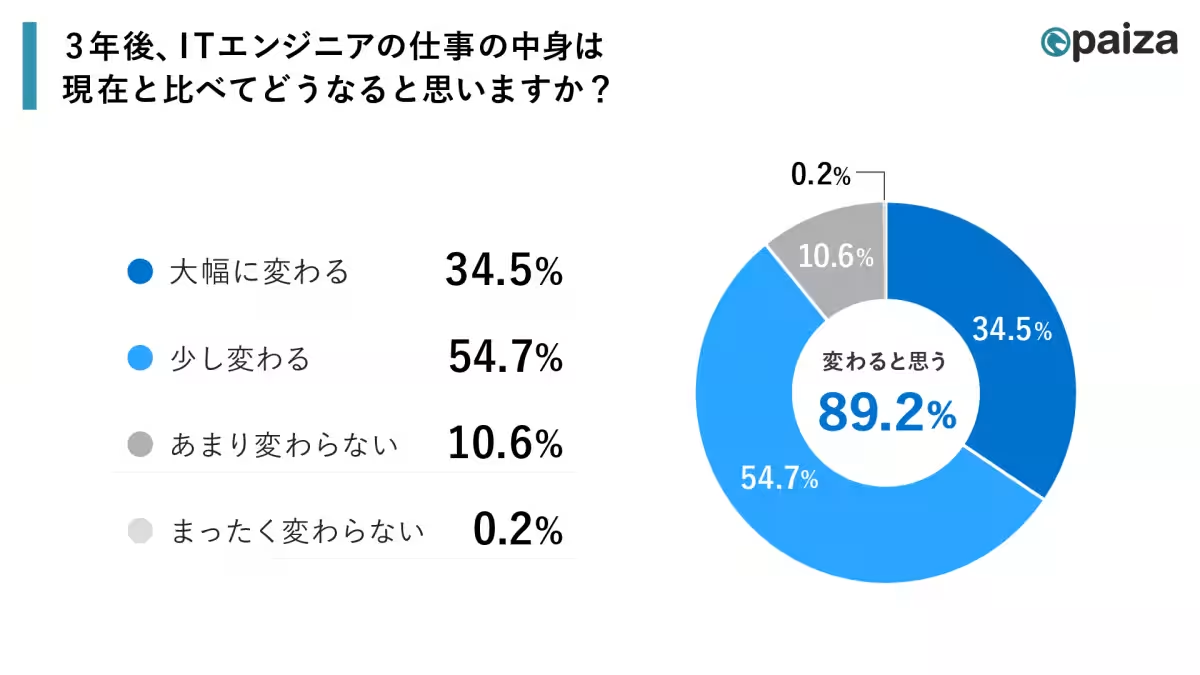

仕事内容の変化予測

生成AIの普及に伴い、ITエンジニアの仕事内容は89.2%が「何らかの変化がある」と予想しています。特に34.5%は「大幅に変わる」とし、業務が一変するという認識が広がっています。これは、生成AIの導入を通じて従来の業務フローが見直される可能性を示しています。

まとめ:変化の時代に求められること

paiza株式会社の社長である片山良平氏は、生成AIの普及によりITエンジニアの生産性の議論が活発化していると触れています。この影響を受けて、短期的にはAIを駆使した効率化が実現されるでしょう。しかし、将来的な業界の競争力を維持するためには、スキルアップと新卒・ジュニア層の育成に特化した取り組みが不可欠です。AIが担う業務の背後で、新しい人材の可能性を育むことも忘れてはなりません。paizaはこれからも、AI技術に負けないエンジニアの育成を目指してサービスを展開していきます。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。