低温で発酵ガスから化学原料を生成する新技術が誕生

低温で発酵ガスから化学原料を生成する新技術が誕生

近年、環境問題への関心が高まる中、持続可能な資源利用が求められています。そんな中、早稲田大学及びクラサスケミカル株式会社の研究チームが、発酵ガスを用いた新たな化学原料生成技術を開発しました。そのポイントとなるのが、低温での化学反応における革新です。

発酵ガスの可能性

発酵ガス、またはバイオガスは、食品廃棄物やバイオマスから生成されるメタンと二酸化炭素の混合ガスです。これらのガスは、温暖化の原因となる主な要因でもあり、その活用方法が非常に重要です。しかし、従来の化学原料の生成方法では、800℃もの高温が必要であり、加えて炭素の析出も多く、実用化が難しいとされていました。

新技術の概要

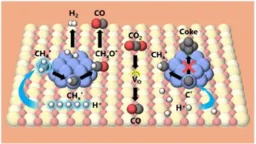

今回の発表では、研究チームが開発した触媒を用いることで、メタンと二酸化炭素から低温(200℃以下)で化学原料をオンデマンドに生成することに成功しました。これにより、エネルギーの使用量を大幅に削減できるほか、炭素の析出を抑えることができます。

技術の進歩

今回の技術を支えるのは、独自に開発した1wt%Ru/La₂Ce₂O₇担持触媒です。この触媒は、表面イオニクスを活用して高圧での反応を可能にしました。これにより、従来の800℃では達成できなかった高いCH₄/CO₂転化率が実現され、優れたH₂/CO比も達成することができました。

社会的なインパクト

この技術が実用化されることで、バイオマス系や食品系の廃棄物から発生するバイオガスを安定的に化学原料へと転換できるようになります。地産地消の観点からも、地域資源の活用が期待されるでしょう。特に、カーボンニュートラルの実現に向けた重要なステップとなり、多様な用途での利用が見込まれています。

研究の未来

今後、研究チームはさらなる効率向上を目指し、クラサスケミカル株式会社との共同研究を進めていく予定です。実用化に向けた活動は一層加速し、この技術が社会に役立つ形で展開されることを期待しています。

研究者のコメント

この技術の開発が、これまで不可能だとされていた発酵ガスからの化学原料の生成を可能にしたことは、大きな喜びです。今後は、新たな化学反応体系を構築するため、協力先とともに努力を続けていきたいと思います。

参考情報

本研究は『ACS Catalysis』誌にて2025年7月18日に公開されました。興味がある方はぜひ、その詳細をご確認してみてください。新たな化学の世界が広がることに、期待が高まるばかりです。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。