心不全の進行を招く線維芽細胞の新たな役割と治療の可能性

心不全の進行を招く線維芽細胞の新たな役割と治療の可能性

近年、岡山大学をはじめとする研究機関によって、心不全の進行における線維芽細胞の新しいメカニズムが明らかになりました。心不全は、高齢化が進む現代社会において、ますます増加する患者数を抱える重大な疾患ですが、これまでの研究では主に心筋細胞の役割が重視されてきました。しかし、今回の研究はその常識を覆すものとなりました。

研究の背景

心不全は、心筋の機能低下によって様々な症状が引き起こされ、生活の質を著しく損ねる病気です。技術の進化や新しい治療法の開発にもかかわらず、有効な治療手段が少なく、患者の苦しみは続いています。そんな中で、岡山大学や東京大学、慶應義塾大学、国際医療福祉大学などの研究チームが心不全の新たな原因を特定しました。

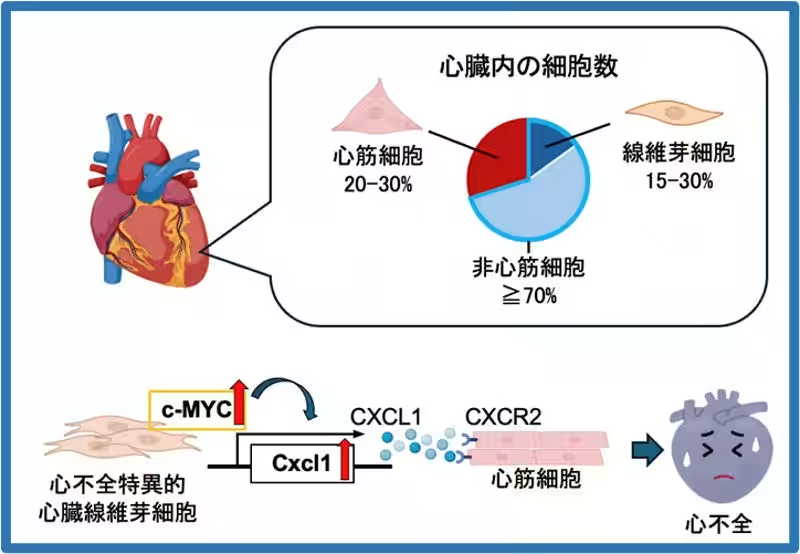

非心筋細胞の重要性

研究によると、線維芽細胞がc-MYCというタンパク質を介してCXCL1の分泌を促進し、その結果、心筋細胞の機能が低下することが示されました。これまで「構造的に支持するだけの細胞」と見なされていた線維芽細胞が、心不全の進行に深く関与することが初めて証明されたのです。これは、心筋細胞以外の細胞にも病態の制御に重要な役割があることを示唆しています。

研究成果の意義

この研究の重要なポイントは、c-MYC-CXCL1-CXCR2という経路の働きを阻害することで、心不全の悪化を防ぐ可能性があるということです。これにより、心不全の新しい治療法が生まれることが期待されています。特に、従来の治療法では心筋に重点が置かれてきたため、線維芽細胞をターゲットとした新たなアプローチは、未開の領域に挑むものとなります。

臨床応用の期待

研究はまだ基礎段階にありますが、既にヒト心不全患者においても同様のメカニズムが確認されています。これは、今後の臨床応用に向けた期待を高める材料となります。湯浅慎介教授は、「重症心不全は治療法が限られており、新たな治療法の開発に向けて引き続き研究を進めていく」との意向を示しています。

まとめ

岡山大学などの研究チームによるこの成果は、心不全の新たな治療法開発に向けての大きな一歩と言えます。非心筋細胞の重要性を認識することで、今後の医学の発展が期待されます。この研究は、2025年9月に国際的な学術誌「Nature Cardiovascular Research」に発表されたことからも、その重要性がうかがえます。各大学が連携して進めたこの研究は、心不全に苦しむ多くの患者に希望をもたらすことでしょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。