義務化から半年、実運送体制管理簿の運用実態と課題を深掘り

義務化から半年、実運送体制管理簿の運用実態と課題を深掘り

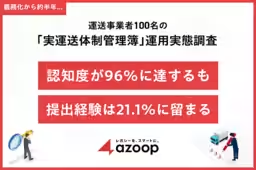

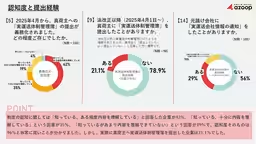

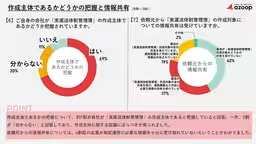

2023年4月から運送業界で義務化された「実運送体制管理簿」。この制度は、元請けから下請けへの多重構造を可視化し、長時間労働や低賃金、ドライバー不足の解消を目的としています。株式会社Azoopが実施した調査によれば、制度の認知度は驚くべき96%に達していますが、実際に管理簿を提出した事業者は21.1%にとどまっています。

調査の概要と結果

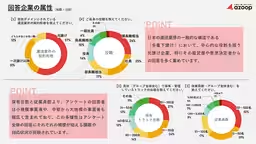

Azoopの調査は、運送事業に携わる100名を対象に行われました。調査の目的は、制度の認知度だけでなく、その運用状況に関する実態を明らかにすることです。

認知度は高いが運用は進まず

多くの運送事業者が制度を理解している一方で、実際の運用状況には大きな懸念が残っています。「知っているが十分に理解していない」という回答が19%に達する一方で、実運送体制管理簿を提出しているのはわずか21.1%です。このギャップは、制度の目的や運用方法が業界全体で浸透していないことを示唆しています。

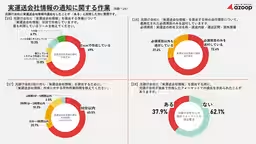

情報共有の不足が課題

調査結果では、約6割の企業が必要な情報の共有が不十分であると感じています。依頼元からの通知や請負階層の情報が不足しているため、管理簿を作成する際のハードルが高い状況です。現場では「運送が管理簿の作成対象かどうかの通知が受けていない」といった声も多く聞かれ、制度自体の要件がサプライチェーン全体で理解されていないことが後退の原因となっています。

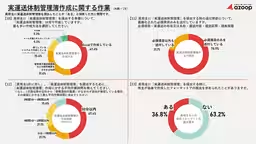

増加する事務作業

義務化に伴い、新たな事務作業が発生していることも問題視されています。特に、元請けからの提出要請が独自フォーマットでできる場合が多く、複数の書式に対応する必要があります。このため、一件あたりの作業時間は短く済むこともありますが、取引先が増えるにつれて、全体の事務負担は大きくなっています。「事務作業が増えるだけ」「まだ形だけの制度」といった業務現場の声は、この制度が単なる追加負担として捉えられがちであることを示唆しています。

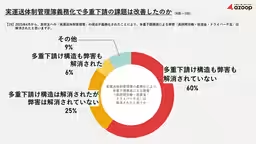

構造的な問題

多重下請け構造の課題は依然として残っているとの声も多く、約60%の企業が「弊害が解消されていない」と回答しています。これは、制度の目的と現状の間に大きなギャップがあることを示します。ただ、数少ないながらも「構造も弊害も解消された」と回答した企業が6%存在していることから、改善の兆しが見える企業もあることが明らかです。

課題解決のためには

これらの課題を解決するには、元請けと下請けの情報共有を円滑にする仕組みの構築が不可欠と言えます。また、制度の運用プロセスを簡素化し、事務負担を軽減するための取り組みが求められています。運送業界全体が一丸となり、これらの課題に取り組むことが求められる時期に来ています。

Azoopの取り組み

Azoopでは、運送会社向けに特化したDXサービス「トラッカーズマネージャー」を提供中で、実運送体制管理簿の自動生成機能などを通じて業務効率化を図っています。今後もこのような取り組みを通じて、運送業界の現状改善に寄与していくことが期待されます。

まとめ

実運送体制管理簿の義務化は、運送業界の構造を変革する可能性を秘めていますが、現状の運用状況からは多くの課題が浮き彫りになっています。これらの課題を解決することで、業界全体の環境が改善され、より良い労働条件が生まれることを願っています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。