家庭用塩の消費実態、過去15年間の変化を探る

家庭用塩の消費実態、過去15年間の変化を探る

公益財団法人塩事業センターは、「家庭用塩の消費実態に関する調査」を通じて、家庭で使用される塩の消費に関するさまざまな変化を分析しています。この調査は毎年行われ、その結果は消費者の行動や意識を反映した貴重なデータとなっています。本記事では、2008年度から2023年度にかけての調査結果を比較し、家庭用塩の消費動向を紐解いていきます。

調査の概要と背景

塩事業センターによる調査は、家庭用塩の消費実態を把握するために実施されており、3年ごとに大規模なサンプル調査が行われています。2023年度の第8回調査と、2008年度の第3回調査の結果を比較することで、15年間で消費者の嗜好がどのように変化してきたかを明らかにしています。

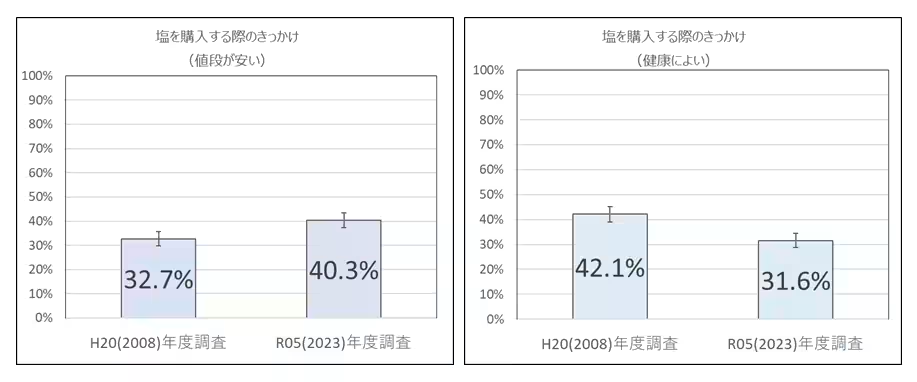

塩購入のきっかけの変化

調査データの中でも特に注目すべきは、「塩購入のきっかけ」に関する項目です。2008年度の調査と比べ、2023年度では「値段が安い」という回答が大きく伸びており、消費者の間で価格重視が浸透してきていることが伺えます。これまで「健康に良い」という選択肢が多く見られたものの、近年はその割合が減少し、多くの人々がコストパフォーマンスを優先している様子が際立っています。

この傾向は、生活の中で家計の見直しが求められる中で、目に見える価格競争が影響していることを示唆しています。一方で、塩が健康に与える影響への関心が薄れていることも懸念されています。

消費者の意識の変遷

消費動向の変化を読み解くと、価格の重視がいかに強くなったかがわかります。これまで健康利益を重視した選択が行われていたのが、ますます経済的な要因に影響されるようになっています。これは、家庭での食事のスタイルや健康意識の変化として捉えることもできるでしょう。

また、今後の塩市場においても、この価格重視の傾向が続くのか、それとも健康志向が再燃するのかが注目されます。塩事業センターによる調査は、消費者の意識の変化を捉える重要な指標となるでしょう。

まとめ

公益財団法人塩事業センターが発信する「家庭用塩の消費実態に関する調査」は、生活に必要不可欠な調味料、塩に対する消費者の動向を映し出しています。今後の健康意識の高まりや経済的な要因が、さらにどのように塩の消費に影響を与えるのか、引き続き注目していきたいと思います。家庭での塩の使用のあり方が、社会全体の健康や経済活動に直結していることを考慮した調査結果から、多くの示唆を得られることでしょう。

調査のさらなる詳細については、公益財団法人塩事業センター公式サイトをご覧ください。ここでは過去の調査結果や各種情報がまとめられています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。