AIと物理学が解き明かす薄膜生成のメカニズムと今後の応用

AIと物理学が解き明かす薄膜生成のメカニズムと今後の応用

科学の進歩は、私たちが生活する世界をより良くするための重要な要素です。最近、東京理科大学と岡山大学、京都大学、東北大学、筑波大学の研究者たちが共同で行った研究が、薄膜生成のメカニズムを解明し、その応用に期待が寄せられています。この研究は、次世代の通信技術であるBeyond 5Gの実現に向けた基盤技術に関するものです。

薄膜生成と枝分かれ現象の重要性

薄膜は、電子デバイスにおいて重要な役割を果たす材料であり、その生成過程において生じる特有の枝分かれ現象(樹枝成長)は、デバイスの電気的特性に直接的な影響を及ぼします。したがって、薄膜の品質を向上させるためには、この現象を理解することが非常に重要です。

合成手法の革新

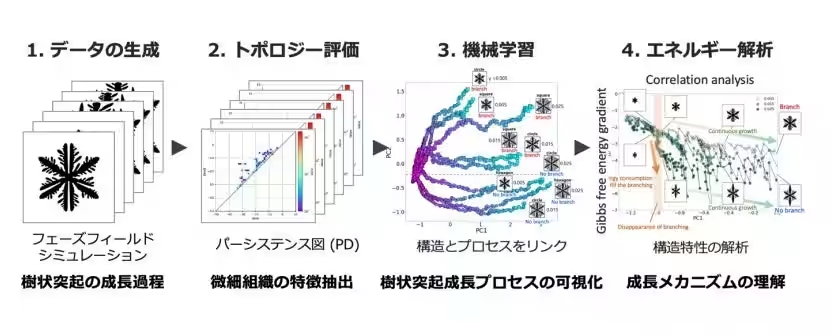

研究グループは、数学、物理、人工知能(AI)の融合による新しい分析手法を開発しました。このアプローチにより、薄膜が生成される際に見られる枝分かれの構造を定量的に解析し、その背景にあるメカニズムを詳しく解明しました。特に、樹枝状の成長過程に注目し、数学的トポロジーと物理的自由エネルギーの融合を用いて、分析を行ったことがポイントです。

多層膜の応用可能性

高品質な薄膜結晶が求められる中、研究者たちは、銅基板上のグラフェンや六方晶窒化ホウ素(h-BN)からなる多層膜に注目しました。これらの材料は高い電荷移動度を示し、半導体デバイスや通信技術、センサー技術などへの応用が期待されています。だが、多層膜構造デバイスの性能を最大限に引き出すためには、基板上での薄膜の高品質な生成が極めて重要です。

新たな解析手法の必要性

従来の薄膜成長の解析手法は、顕微鏡を使った定性的観察に依存しており、基礎的な理解には限界がありました。新しい解析手法の開発が求められていた中、今回の研究によって薄膜生成時の樹枝状構造と成膜プロセスの関係が明らかになり、次世代デバイスに向けた具体的な進展に期待が寄せられています。

研究成果とその意義

この研究成果は、2025年4月8日付の専門誌「Science and Technology of Advanced Materials: Methods」に発表され、学術界で広く注目されています。数学、物理、AIという異なる領域の知識を結集させたこのアプローチは、薄膜生成の研究における新しい道を切り開くものとなりました。高品質な薄膜製造が実現できれば、Beyond 5Gの実現に向けた高性能な電子デバイスの開発が進むことでしょう。

今後の展望

今後は、この研究成果をもとに、さらなる高度化を目指した研究が進んでいくことでしょう。特に、通信技術が進化する中、テラヘルツ(THz)周波数帯でのデバイスの開発が進むことが期待されます。今後も、研究者たちの活動とその成果に引き続き注目が集まります。私たちの未来が、どのように進化するのか、その過程を見守りたいものです。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。