自己接触行動が言葉を思い出す力を助けることが明らかに

自己接触行動が言葉を思い出す力を助ける

最近、早稲田大学の研究チームによって、自己接触行動が言葉を探す過程での助けになることが実験的に証明されました。人は、言葉が思い出せないときに顔を触ったり、体の一部をさすったりすることが多くあります。この行動が実際に語彙検索においてどのような役割を果たしているのか、興味深い結果が得られました。

研究の概要

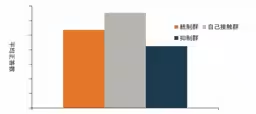

この研究は、関根和生准教授と堀田浩史氏を中心にしたチームによるもので、成人60名を対象にした実験が行われました。参加者は、特定のことわざや四字熟語の定義を問い、それに応じた言葉を答えるタスクに取り組みました。その際、参加者には手を動かすことに関する異なる条件が与えられました。具体的には、手を自由に動かせる「統制条件」、両手で頬を触る「自己接触条件」、手を動かさせない棒を持つ「抑制条件」です。

実験結果では、自己接触条件が他の条件に比べて正答数が有意に高いことが確認されました。つまり、顔を触る行動が特定の課題における注意の維持を助けていることを示唆しています。加えて、参加者が語が「のどまで出かかる」状態(Tip-of-the-Tongue状態)で自己接触行動が増加する傾向も観察されました。

今回の研究の意義

本研究の成果は、自己接触行動が日常生活における言語の思い出しにおいて、無意識に行われる行動が重要であることを示しています。特に高齢者や言語障害を持つ方々に対して、この行動を効果的に取り入れることで、より効果的なコミュニケーションを促進できる可能性が期待されます。

自己接触行動は、ストレスや緊張を和らげる効果があるとされてきましたが、ここに言語や認知処理の観点が加わることで、より深い理解が生まれました。日常生活の中で自己接触を自然に行うことが、言語の流暢性や思考のスムーズさに寄与することが期待されます。

今後の展望

この研究は、自己接触行動が言葉を引き出す一助となることを明らかにしましたが、研究はまだ始まったばかりです。今後は、年齢層や文化の違いを考慮した研究が求められます。また、日常的な会話の中での自己接触行動の影響を調べることで、より実用的な知見を得ることが可能になるでしょう。さらに、脳の活動を測定するなどして、自己接触行動がどのように注意力や記憶に働きかけているのか、というさらなる深い探究も期待されます。

研究者のコメント

「人は言葉に詰まったとき、自ずと顔や体に触れることが多いです。この行動が言葉を思い出す助けであることを示したことは非常に意義深いです。今後もコミュニケーションや言語習得の支援に役立つ研究を続けていきます。」と関根准教授は語ります。

本研究は『Languages(MDPI)』において2025年8月に発表される予定です。この研究が新たな言語学や心理学の議論を呼び起こすことを期待したいですね。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。