科学と料理が交わる未来の食文化を考える対話イベント「1ミリ対話」

注目のオンラインイベント「1ミリ対話」

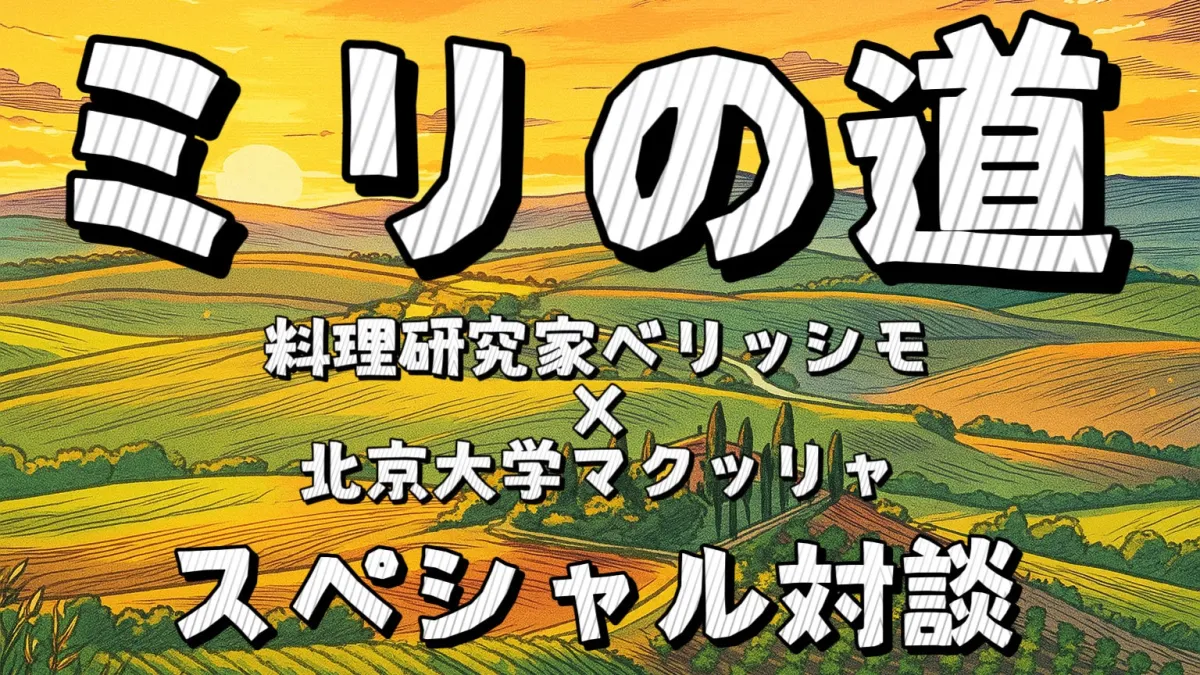

2025年10月26日、東京を拠点とする料理研究家ベリッシモ・フランチェスコ氏と、北京大学のダニエーレ・マクッリャ氏によるオンライン対話イベント「ミリの道 科学と料理が出会う1ミリの対話」が開催されました。このイベントでは、科学と料理がどのように結びつくか、そしてそれが今後の食文化にどのような影響を与えるのかというテーマが取り上げられました。

科学と料理の融合

ベリッシモ氏とマクッリャ氏は、言語が異なる中でも、科学と料理の視点から「計る」という行為の重要性について深く掘り下げました。食材の選定や調理方法における微細な違いが、持続可能性や倫理、さらにはAI時代の人間らしさにどのように関わっているのかを分かりやすく解説しました。

特に、視覚的な体験として提供された「そば」と「オリーブオイル」は、1ミリの距離がもたらす味覚や感覚の変化に焦点を当て、参加者はその微細な違いが持つ重要性を再認識しました。これにより、料理や科学の側面から環境へ配慮することが、いかに大切であるかを考えさせられました。

料理と文化のきずな

最近、料理と科学の世界における「計る」という概念が、ただの技術を超え、文化的責任を持つ行為として注目されています。教育現場や科学コミュニケーションにもこのテーマは広がりを見せています。例えば、調理における食材の選び方や火の入れ方、発酵の時間がほんの些細な違いでも、食品ロスや環境負荷に大きな影響を与えることが数々の研究により明らかにされています。

国連食糧農業機関(FAO)によると、食料システムの持続可能性は、全世界的な食料安全保障において最も重要な課題の一つです。この現状を受けて、調理や食材の扱いにおける微細な差が食品ロスを減少させ、環境への負担を軽減する可能性があることも指摘されています。

小さな違いの大きな意義

一方で、現実の料理や科学現場においては、大量生産や効率性が求められ、小さな感覚や責任感が見失われがちです。便利な自動化技術や発酵時間を短縮する技術が進化する一方で、食材との対話を失う危険性もはらむのです。この点において、世界銀行の報告書『Recipe for a Livable Planet』では、日常的な選択の積み重ねが気候中立社会への第一歩であると強調されています。

「計る」という行為は、正確さだけでなく、料理や科学の感性を守り育てるための重要なポイントであることが理解されるべきです。

イベントのハイライト

イベントの中でも「1ミリの差」がもたらすさまざまな感覚は、緊張や静けさを生み出し、参加者の五感を刺激しました。たとえば、天ぷらの揚げ方やパスタのアルデンテ、味噌の発酵によって生まれる「1ミリの違い」は、素材への敬意や環境への責任を形作る重要な要素です。

さらに、料理の過程においては、包丁の角度や火加減など、ちょっとした動作でさえ、科学者の観察とリンクし、知識の共有の瞬間を生み出します。このように、料理と科学は文化的な対話を通して融合し、新たな価値を創造していくものなのです。

参加者の感想

ベリッシモ氏は、料理における「1ミリの感覚」を大切にすることで、地球への配慮を促進できると述べました。彼の言葉からは、料理人としての役割以上に、サステナビリティへの思いが込められていました。

一方、マクッリャ氏は、計ることによって私たちが普段見過ごしがちな感覚や思慮を再認識する重要性を強調しました。科学と感性、そして料理という、異なる分野が交じり合えば、新たな発見があることを示してくれます。

結論

この「1ミリ対話」は、イタリアと日本、料理と科学が交差し、未来の食文化を考える良い機会でした。料理や科学の視点から持続可能性を再認識することで、これからの食文化を支える力になっていくことを期待します。参加者は、SNSでの感想共有も歓迎されていますので、ぜひ「#1ミリ対話」を添えて、自分の思いを伝えてみてはいかがでしょうか。

トピックス(イベント)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。