AIの進化で迷惑メールが急増!会社員に影響する実態調査

AIの進化で迷惑メールが急増

近年、生成AIの登場により、ビジネスや個人のメール環境での迷惑メールが急増しています。その実態を知るために、株式会社テクノルが行った調査結果を基に、迷惑メールの現状について詳しく見ていきましょう。

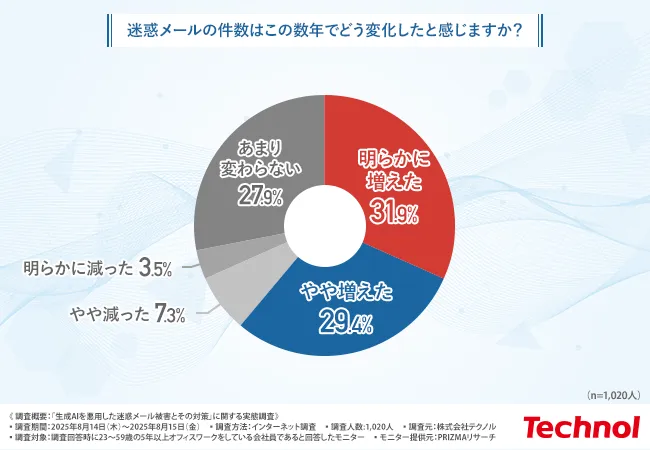

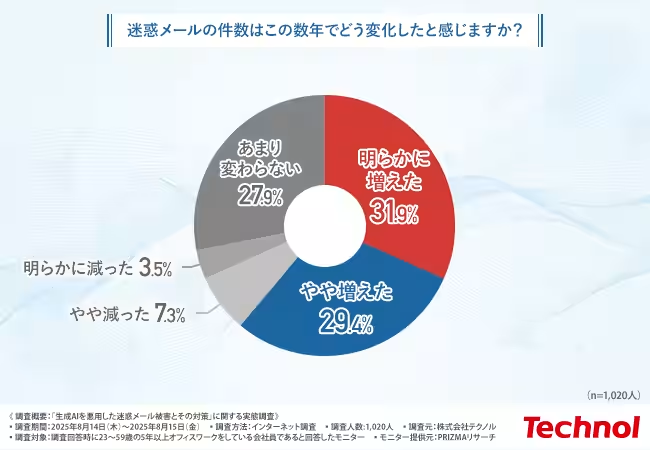

増加する迷惑メールの実体

調査では、5年以上オフィスワークを経験している23~59歳の会社員を対象に、生成AIを悪用した迷惑メールの被害に関する実態を調査しました。結果として、受信件数が過去5年間で大幅に増加し、特に「週に100件以上」受け取っている人の割合が49.3%に達することが分かりました。これは、実に5年前の約2.5倍の増加です。

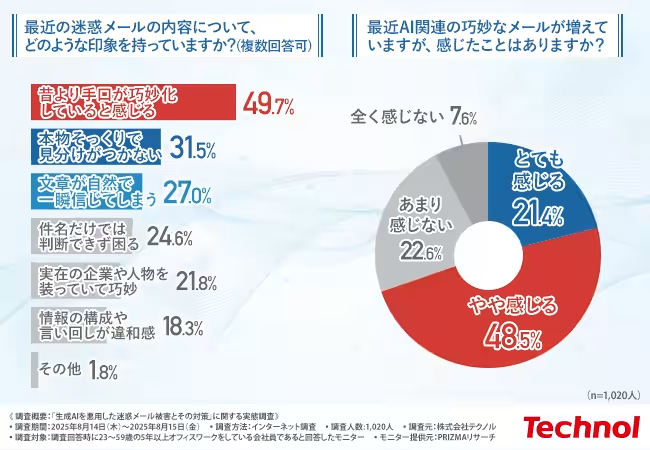

この変化は、迷惑メールの文法や語調が自然になり、従来の「怪しい日本語」という認識が崩れたことが大きな要因と考えられます。

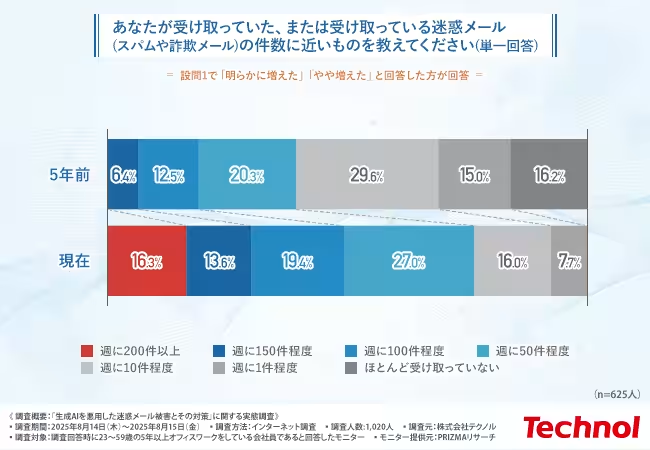

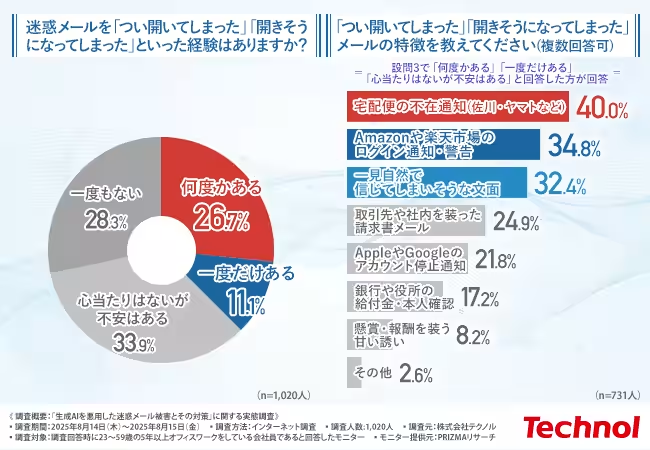

開封されやすい迷惑メールの特徴

調査によると、迷惑メールを「つい開いてしまった」経験のある方は約37.8%に達し、特に宅配便の不在通知や、Amazon、楽天市場のログイン通知を装ったメールが多いことが判明しました。これらのメールは、実在する企業やサービスを名乗ることで、警戒心を解きやすくしています。

また、文章が自然で信じやすい内容であったことも、巧妙さの一因とされています。

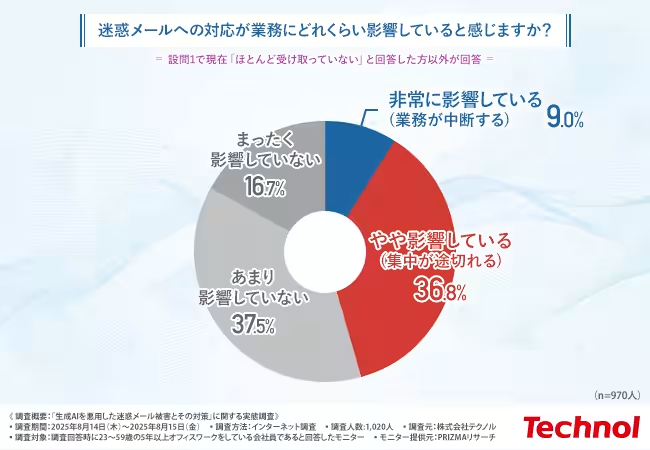

業務への影響

迷惑メールの増加は、業務環境にも影響を及ぼしており、調査によれば約半数の回答者が「業務が中断する」という理由で業務に支障を感じていると答えています。この負担は生産性の低下やストレス増加にもつながりかねません。

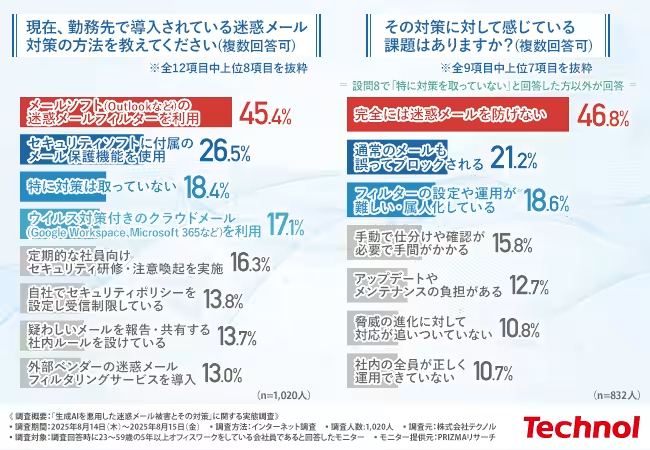

企業の対策

現在、多くの企業では迷惑メール対策として、メールソフトのフィルターやセキュリティソフトを使用しているものの、未だ「完全には防げない」という現実が多くあります。また、タスクの手間も大きいことが明らかになり、特に「誤検知」や「手動仕分け」の手間が課題となっています。

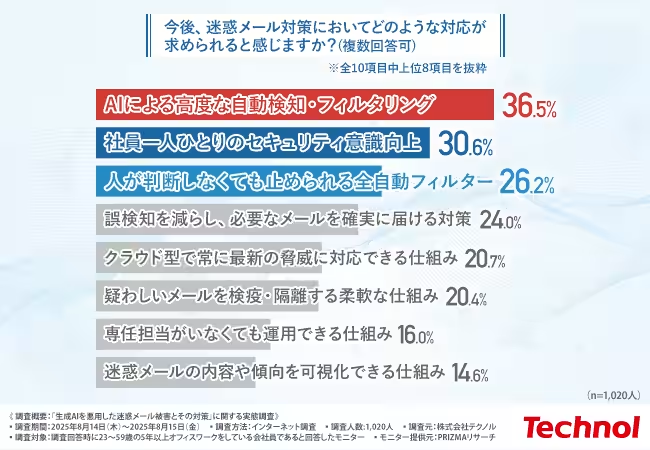

今後の対策に求められるもの

調査では、今後求められる迷惑メール対策として、AIによる高度な自動検知やフィルタリングといった「先回りの仕組み」、そして社員一人ひとりのセキュリティ意識の向上が挙げられました。対策はもはやIT部門に任せきりではなく、組織全体で対応するべき課題です。

まとめ

サイバー攻撃が巧妙化する中、生成AIを悪用した迷惑メールが急増しています。受信者の判断を迷わせる手口が拡大する一方で、業務への影響も深刻です。今後はテクノルのような企業が提供する高度なセキュリティ対策を取り入れ、組織全体での対策を進めることが求められます。

詳しい対策内容については、株式会社テクノルのホームページをご覧ください。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。